|

吴仰湘 | 《新学伪经考》甲午参奏案新探

作者:吴仰湘,湖南师范大学历史文化学院特聘教授

来源:《近代史研究》2022年第2期,注释从略

内容提要

《新学伪经考》甲午参奏案是中国近代史上的著名事件,但学界迄未明悉其始末详情。通过钩稽原始史料,特别是发掘上海图书馆藏《新学伪经考》甲午签批稿本中的信息,可以探知此案一些真相。安维峻自称甲午“具折严参”康有为,实属事后有意夸饰。广东当局奉旨办理此案,在李滋然提议“免予销毁”后,又紧急组织第二次查案,几乎办成文字狱。两广总督李瀚章最终以“谕令自行销毁”覆奏结案,实受多种因素影响,不能将此案化解归功于一人。

关键词

《新学伪经考》 康有为 李瀚章 安维峻 经学史

《新学伪经考》自光绪十七年(1891)刊板行世,因观点过于新奇,初阅者大多“惊诧不已”,守旧者更痛斥“离经畔道”。光绪二十年甲午(1894)七月,《新学伪经考》突遭御史参奏,要求销毁书籍、惩治作者,当天谕令两广总督李瀚章查办,但数月之后竟大事化小,仅以饬令作者自行毁板结案。有关此案的官私记载非常简略,所以学界虽然不断论及,但整体认知有限,尤其案中一些重要事实,如上奏严参的御史究竟是谁,广东当局查办参案的内情如何,化解参案的关键因素是什么,至今仍有争议,或存在空白点。本文搜检相关文献,特别是依据上海图书馆藏《新学伪经考》甲午签批稿本,对此案新作探讨,补充紧要细节,还原基本史实,借以深化对甲午时期相关人物与史事的认识。

一、 “安维峻参奏《新学伪经考》”说析疑

《新学伪经考》甲午参奏案的第一个问题,是上奏御史的庐山真面目。七月初四日,军机处寄发谕旨给两广总督李瀚章:

奉上谕:有人奏,广东南海县举人康祖诒刊有《新学伪经考》一书,诋毁前人,煽惑后进,于士习、文教大有关系,请饬严禁,等语。着李瀚章查明,如果康祖诒所刊《新学伪经考》一书实系离经叛道,即行销毁,以崇正学而端士习。原片着抄给阅看,将此谕令知之。

清廷交付督抚查办各种参案,按例省称“有人奏”,即使转发原参折片,也会隐去参奏者姓名。因此,奏劾《新学伪经考》的御史是谁,当时属于机密,但社会上纷纷相传,指为安维峻。四年后,在戊戌变法新旧激争之际,湖南旧党编刻《翼教丛编》,首次公开刊行这篇奏折,第一次印本题作“安侍御维峻请毁禁《新学伪经考》折”,但有目无文,稍后第二次印本将题中“折”字改作“片”,补刊奏片全文及李瀚章奏覆,再后第三次印本又在篇末加按:“此折从两广督署抄出,上谕亦未见奏人姓名,初传安晓峰太史上,后太史自戍所寄书葵园师,言疏劾康逆学术悖谬,正值倭事日棘,稿具未进。询知此疏为今上海道余晋珊观察联沅所上,谨附订于此。”纠误依据来自“当事人”安维峻,必定可信,余联沅参奏《新学伪经考》一事,从此广为人知。

学界起初多据《翼教丛编》武昌重刻本或长沙初刻二印本,认为参奏《新学伪经考》的御史是安维峻。后来,胡建华依《翼教丛编》长沙初刻三印本的纠正案语和康有为自编年谱,结合《清史列传·余联沅传》,指出“首请毁禁《新学伪经考》者非安维峻,应为余联沅”。孔祥吉随即补充证据,特别是翻检中国第一历史档案馆藏光绪二十年军机处各档,发现余联沅进呈过《广东南海举人康祖诒刊有〈新学伪经考〉一书请饬查禁片》,论定“向朝廷弹劾《新学伪经考》的是余联沅,而并非安维峻”。茅海建接着引据台北故宫博物院藏军机处原档,指出余联沅七月初四日奏上一折三片,第三片专劾《新学伪经考》,与《翼教丛编》所收折片“文字完全一样”。这些研究完全证实了“余联沅参奏”说。而孟永林近年根据安维峻诗文,对“安维峻参奏”说作补正,既承认胡建华、孔祥吉所论合理,又以“二人所依据的材料均为间接证明,而并非直接证据”,提出安维峻、余联沅“共同纠参”说,强调“安维峻也是起草奏稿人之一”。此论显然有误。军机处原档中的余联沅奏折,难道不是直接证据?所谓安维峻六月十七日撰成奏片、由余联沅七月初四日奏进,更与清代联衔进奏制度不符。不过,安维峻诗文屡称自己参奏《新学伪经考》,确有必要细加考辨,而以往研究重在查寻余联沅参奏证据,对晚清盛行的“安维峻参奏”说未作辨析,难以根除旧说之谬。

“安维峻参奏”说由来已久。《新学伪经考》遭劾后,《申报》以《离经畔道》为题披露参案消息,称康祖诒性情乖戾、学术荒谬,“近因其书传至京师,为某侍御所见,怒其狂妄,遂具折上陈,请旨查禁”,但未确定参奏人。过了四天,《申报》又刊出《参案确情》的后续报道:“广东访事人云:广东学政徐花农文宗被言官纠参、奉旨革职永不叙用,及南海举人康祖诒离经畔道惑世诬民、奉旨查办各节,前据所闻登报,兹再访查的确。此案实由安侍御维峻所参,其正折奏参徐文宗,附片则奏参康孝廉。”这是迄今所见安维峻参奏《新学伪经考》的最早说法。此后,官场、学界不断有传闻,如皮锡瑞当年冬间日记提到“奏康者安维畯,乃祭酒门下士”,翌年五月又记“康祖诒去年为安御史纠参”。戊戌政变后,梁鼎芬还散布新说:“康有为所撰《新学伪经考》,私意害道,邪说诬民,御使安维峻、余联沅先后奏参,我皇上严旨查办毁板。”后来胡思敬也追述:“先是有为未通籍时,御史安维峻见其书,大恶之,密具疏纠参,比之少正卯。”这些传闻是源自《申报》还是《翼教丛编》,抑或别有依据,目前难以稽考。

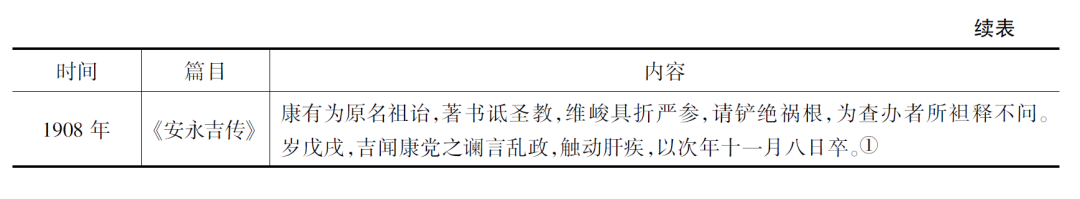

安维峻本人有关甲午参奏《新学伪经考》的说法,更值得考究。翻检安维峻现存所有诗文,最早提及此事是戊戌年,往后逐步演化,形成大致情节,但始终不完备。现将他的主要叙述,依先后摘录于下(见表1)。

综观以上材料,其要点是:安维峻甲午“具折严参”康有为,大遭忌恨,及至戊戌康有为擅权,图谋报复,“矫诏”加害安维峻。以下根据安维峻戊戌前后的思想、言行,略作辨析。

自《马关条约》签订,尤其得知《中俄密约》传闻后,谪居张家口的安维峻深抱杞忧,但他的自强救亡策仍是传统经世套路,坚决反对向西方学习。及至戊戌夏秋,维新运动已如火如荼,安维峻“每读邸抄,痛国是之日非,恨群邪之乱政”,更激烈地反对引西学行新法,认为“事事效法东西洋”将使大清沦入夷狄、禽兽之列,再三痛诋维新官绅:“群邪之假变法以便其奸谋,如请改民主之国,扶慈銮游历各国,大学堂即议院之基等类,此固我大清之祸,而亦非群邪之福也。”翌年,他又就陈宝箴荐举康有为而遭革职,大加訾诋:“右铭取祸之道,在尽弃其学而学西人,为反常大不祥之举动,致使湘中一块干净土,亦将变而为夷狄、禽兽之风。……世之颠倒昏迷于西法者,其亦可以知所返矣。”安维峻自矜“于甲午岁早烛此奸,疏请立正典刑,焚其书,毁其版,用以绝异端而遏乱萌”,初衷即在抵拒西学,捍卫儒学道统,维护君主专制,与戊戌政变后朝野指斥康有为学术“乖谬”、心迹“悖逆”迥异。而安维峻甲午夏间对时势的体认,是西学还没汹涌而入,未对儒学构成致命威胁,迫在眉睫的是日本侵略,李鸿章却避战求和。际此时局,安维峻虽起意参劾《新学伪经考》,实际所奏乃关涉吏治、兵事,因而没有进呈《新学伪经考》弹章。这一心态,他后来向王先谦吐露:“疏劾康逆学术悖谬,正值倭事日棘,稿具未进。”安维峻在戍所见到《翼教丛编》,发现卷二参奏《新学伪经考》折片主名之误,特意写信解释,应在戊戌岁末。若他甲午年确曾“具折严参”康有为,此时正宜向外界公开这一洞烛先机的壮举,但他没有冒名贪功,而是如实说明当年“稿具未进”。其实,他在《复李抟霄刺史书》中追述甲午奏劾康有为,紧接着说“事虽不行,而彼亦心胆俱寒”,坦承此事“不行”,最可信据。可见,关于甲午参奏《新学伪经考》而未遂,安维峻两次坦言告人,如合符契。后来安维峻撰其父行述对甲午参奏事仅及一二细节,在悼念继室的诗文与其父小传中重申“严参”却语焉不详,尤其始终没有公布奏稿,根源即在甲午参奏事本为未遂之举,有其名而无其实。

更要紧的是,安维峻仅将张之洞视作戊戌新政主导者,斥责《劝学篇》“荒谬无比”,诋毁张之洞“甘为莽、操”,并未声讨“自命为新圣人之康有为”。七月下旬他跟友人说:“弟平昔谓张之洞学术不纯,心术不正,今益信矣,充其量不至为乱臣贼子不止。其他奉鬼若神,畏猫如虎,欲驱天下而夷狄之、禽兽之,尤小人之无忌惮、无头脑、无心肝,不足论已。”康有为即在此“不足论”之列。在稍后一信中,安维峻仍只讥笑康有为条陈兴农殖民的主张全属异想天开:“非丧心病狂,何至作此疯魔语?而孙家鼐卵翼于上,宋伯鲁、杨深秀肘腋于左右,徐致靖则首先汲引,成此祸胎,其实皆祖述张之洞者也。”可见直到戊戌政变前数天,安维峻虽将康有为指为“祸胎”,但仅是倡行西法、祸乱国政的“小人”之一,并非蓄志谋逆的巨奸大憝。而且,安维峻这一时期总是忧愤天下将有沦亡之惧,毫不虑及自身会有性命之虞,直到七月下旬还向友人倾诉:“维峻循例缴费后,复奉有留台两年之旨,在此心安之若素,只家有老亲难为情耳。……但使邀天之福,他日得与老父一见,虽死无憾。”即盼望戍期结束,早归故里。然而,安维峻己亥春致信友人,突然提出康有为“矫诏”加害事,又借父亲、继室病逝再作描述,反复控诉“康逆猖獗,寻往日严参之仇”,使他有性命之忧,最终造成丧亲之痛。细加体味,安维峻大谈康有为“矫诏”,意在渲染自己甲午“具折严参”的后果,力图证明以夹片奏劾《新学伪经考》为事实,全然不顾戊戌夏他已明言参奏之事“不行”,也与政变前夕他对康有为危害程度及自身安全的评估大相径庭。如果戊戌“七月念后”即二十日后,真有“康逆矫诏”及“改衣冠”等消息传到戍所,安维峻预知自己性命堪忧,家室也不惶宁处,何以七月下旬各书信中绝口不提如此惊天大事,仅指斥张之洞为乱臣贼子,又自述“贱躯粗适,眷口敉平”?安维峻事后大作饰词,却前后抵触,罅漏时出,于此可见一斑。

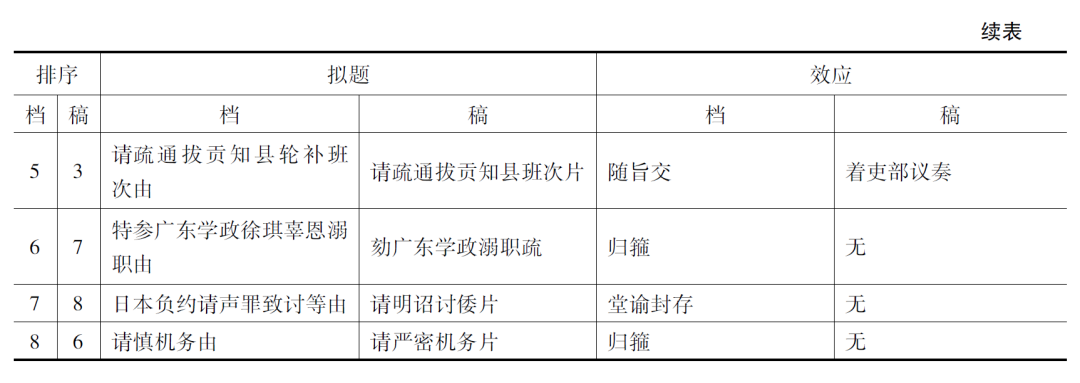

检验安维峻所说是否可信,最重要的还是原始档案。根据军机处随手登记档,对照安维峻所编《谏垣存稿》,甲午年六月十七日安维峻进呈折片简况如下(见表2)。

对比表中各项信息,有两点值得注意:其一,安维峻六月十七日折片数量及内容,军机处随手登记档登记与《谏垣存稿》收录相同(排序有异),并与台北故宫博物院所藏军机处档折中安维峻折片相符(拟题有异);其二,安维峻各折片进呈后的效应,军机处随手登记档记录与《谏垣存稿》补记可互相印验者有五件,另三件则以军机处随手登记档所记更真实,可补《谏垣存稿》之阙略。由此可以确定:军机处随手登记档原始记录、《谏垣存稿》事后收录均可信据,安维峻六月十七日所奏确为三折五片,并未奏呈参劾《新学伪经考》的夹片。

此外,《谏垣存稿》编成于乙未年闰五月,距甲午六月甫及一年,不应遗漏六月十七日的任何折片。安维峻特别针对谏臣“避人焚草”的心态,力主留存谏稿以“存吾心迹”,因此不必怀疑他曾毁弃《新学伪经考》奏片。《谏垣存稿》公开刊行时,还附录两篇“稿具未进”的《劾疆臣覆奏措词失当疏》《请将战死之邓世昌破格奖恤疏》,如他确有参劾《新学伪经考》的成稿,何以未补入附录?因此,安维峻所谓“此折于甲午六月十七日缮讫将奏……改为夹片以奏”,绝不可信;所谓“正值倭事日棘,稿具未进”之稿,也绝非完稿。

再看《申报》的《参案确情》一文所说安维峻奏劾《新学伪经考》、徐琪被参革职,均属误报,但这篇源自广东访事人的消息确属空穴来风。据军机处随手档所记甲午七月初四日余联沅奏折,前面一折一片因“见面带上,未发下”,题目处空白;第三片题作“请饬广东学政徐琪认真录遗由”,处理结果是“归箍”;第四片题作“广东南海县举人康祖诒刊有新学伪书请饬查禁由”,未记处理结果,但此前登记谕旨时,已载明此片抄寄李瀚章查办,并注“印封马递”。台北故宫博物院藏军机处档折件中,也有参劾徐琪、康有为的两件折片,原片均由军机章京标注“给事中余联沅片”。据此可知,《申报》线人失在张冠李戴,将余联沅对徐琪、康有为的参奏,误指为安维峻。安维峻后来明言“先是《申报》传抄,有康某被安侍御严参、交两广总督查办之说”,推想他是附会《申报》“(安侍御)正折奏参徐文宗,附片则奏参康孝廉”之语(他恰好进呈过“劾广东学政溺职疏”),又借着长沙、武昌两版《翼教丛编》一再刊布“安侍御维峻请毁禁《新学伪经考》折(片)”,移花接木,将错就错,宣称自己甲午六月“具折严参”,再编造康有为戊戌擅权后“寻往日严参之仇”,说得头头是道,近乎弄假成真。

由上所论,安维峻因坚决反对西化式变法,极度憎恨戊戌“新政”,趁“康逆”惨败之机,矜夸先见之明,一再宣称自己甲午“严参”之举,竟将未遂之事描绘成史实,全然不顾前后自相矛盾。有鉴于此,研究者不能轻信安维峻的事后夸饰,应回检其甲午奏折、戊戌书信等原始材料,以免受蒙。

二、 广东当局查办

《新学伪经考》参奏案补正

关于《新学伪经考》参奏案的查办情况,官方记载很少,私人日记、函札、笔记也罕见言及。已有研究主要根据康有为的自编年谱、梁启超的两封信函和李滋然的办案呈文,难以窥悉参案处理的内情,结论时有讹失。

《清实录》光绪二十年七月初四日摘记军机处转发谕旨给李瀚章后,即说:“寻两广总督李瀚章奏:查明《新学伪经考》乃辨刘歆之增窜圣经,以尊孔子,并非离经。既经奏参,即饬其自行抽毁。”仅载参案查办结果,不见办理过程。翻检李瀚章九月二十一日的覆奏折,名为“查明康祖诒被参各情酌量办理”,实将原参各项罪名全部撤销。李瀚章如何“酌量办理”,竟将参案轻巧地消弭,也无法从覆奏折中知悉内情。数年后康有为在《我史》中追记此案,则说:

给事中余晋珊劾吾惑世诬民、非圣无法,同少正卯,圣世不容,请焚《新学伪经考》,而禁粤士从学。沈子培、盛伯熙、黄仲弢、文芸阁有电与徐学使琪营救,张季直走请于常熟,曾重伯亦奔走焉,皆卓如在京所为也。以电文“伯熙”字误作“伯翊”,徐花农疑为褚伯约之误也。时褚方劾李瀚章,而余之奏实乡人陈景华贿褚为之。李畏褚,遂令自行焚毁,粤城谤不可闻。

康有为将参奏危机的化解,归于梁启超在京城多方请托翁同龢、李鸿章,“屡发粤电”,从而对李瀚章办案造成压力。这一解说虽合情理,却隐没了更直接、更重要的因素。

戊戌政变后,梁鼎芬刻意炮制《康有为事实》,首次披露了广东查办《新学伪经考》参案的细节:“康有为中举人后,不认座主、房官为师,及被参日急,营营于房师之门,卑躬屈膝,无所不至。其时李中堂胞兄李筱泉制军瀚章为两广总督,康有为托人干谒,再四恳求宽办。制军初甚恶之,后见其卑谄,从宽不革举人。”所说有两点很紧要:其一,康有为被参后钻营房师,实指交结受命办案的李滋然。李滋然1889年以即用知县分发广东,此后四任乡试同考官,康有为1893年乡试即因李滋然加荐而获售,必然利用师生之谊向他求情。其二,康有为在广州通过各种关系,就近向李瀚章求情,比梁启超在京城辗转托人发电报更为直接,也会更有效果。

民国初年,李滋然刊行自定诗文集,首为《覆督宪饬查南海举人康祖诒〈新学伪经考〉禀》长文,向外界公开奉旨查案的重要情节。他开篇写道:

案奉札开:“光绪二十年七月二十日,承准军机大臣字寄:‘奉上谕:有人奏,广东南海县举人康祖诒所作《新学伪经考》一书,离经畔道,惑世诬民,非圣无法,煽诱后进。又自号长素,以为长于孔子素王;其门人有超回、轶赐名目。请饬两广总督查明革办,销毁原书,以维世教。’等因,寄谕到粤。准此,查有准补广东电白县知县李滋然,品端学正,经训明通,堪以委查。为此札仰该县,札到速即赴坊间,调取康祖诒《新学伪经考》一书,有无离经畔道等情,详悉查核,分别签明禀复,以凭革办。”等因。奉此,遵即亲赴书坊,调取《新学伪经考》一书,详加查核。

据此,李瀚章在七月二十日接获谕旨,随即部署查办事宜。对照原参、谕旨和李瀚章札饬,发现:虽然余联沅奏请销毁书板、严禁讲学、明正典刑,但军机处寄谕明令李瀚章查明《新学伪经考》是否“实系离经叛道,即行销毁”,旨意仅拟毁板,而且军机处以普通驿递传送,显然没有列作大案要案,但李瀚章向李滋然转达谕旨,摘出原参所有指控,并擅添“革办”二字,指示“详悉查核,分别签明禀覆,以凭革办”,显然是想从严办案,对康有为加以重惩。

李滋然奉命后,细心研阅《新学伪经考》全书,迅速提出结案建议。他首先归结全书旨趣、内容,评其是非、优劣,指出:《新学伪经考》论述刘歆增窜六经,意在“尊崇孔子”,“全书援据之博,雠校之精,深思锐入,洵可称坚苦卓绝”,但作者过于自信,偏执门户,尤其论刘歆伪窜经史群籍全凭臆断,以致“立言过当”“深文剖击”。他同时检出书中“不可据者”十条,“签帖原文,恭呈大鉴”,具体揭出谬误所在。对《新学伪经考》作学术评判后,他专就审结参案给出意见:

滋然细查全书,详加校阅,其立论虽主诋汉儒,其大旨犹为尊孔子,若律以“离经畔道”,则全书并无实证。伏读圣朝功令,文人著书立说,其有诋毁程朱、显违御案者,则应亟行毁板,不可听其刊行,如毛奇龄《四书改错》之类是也。若汉魏诸儒,门户是非,从古水火;今文、古文,排击聚讼,自汉讫今,实难数指。郑玄为东汉经师,王肃难郑不遗余力。宋儒欧阳修、叶适,亦尝攻《周易·说卦》《序卦》《杂卦》之伪;朱子亦疑《周礼》为刘歆所修改,胡宏、林黄中更疑为歆伪作。国朝阎若璩《古文尚书疏证》、王鸣盛《尚书后案》、孙星衍《尚书今古文注疏》、魏源《书古微》,皆攻《古文尚书》之伪;刘逢禄之《左氏春秋考证》、万斯大之《春秋随笔》,攻《左传》之伪者也;魏源之《诗古微》,攻《毛诗》之伪者也。诸书皆经儒臣先后奏请,或收入《钦定四库全书》,或采入正续《皇清经解》,虽提要所标详不无疵议,而圣朝宽大,类皆纠其误而存其书。该举人《伪经考》,不过就各家成说,折衷己意而推阐之。……虽自命甚高,而著论无坚朴不破之才,立说尟灏博周匝之笔。故刊板已行,而信之者少。若遽目以“非圣无法,惑世诬民”,不特该举人罪不至此,即取全书之词义以观,亦断不能到“言伪而辩,行僻而坚”之一境。即使其书具存,亦不过一二门徒互相标榜而已。至谓其能“煽惑后进,靡然向风”,如是书之前后乖违,自相矛盾,尚未有此学力也。至该举人以“长素”为字,已自童年,因其行一,故为长,粤中士人皆知之。盖取《文选·陶征士诔》“长实素心”之语,非谓“长于素王”也。又遍查全书,录称门人姓字者不一,实无“超回”“轶赐”等语,确系外间诋毁哗笑之言。谨据滋然见闻所及,详为述呈,可否免予销毁之处,恭候宪裁。

可见,李滋然主要针对谕旨查核《新学伪经考》是否“离经畔道”,径以全书查无实证作出结论,又举汉魏学者争论门户、宋清诸儒疑经辨伪等先例,力言不必对《新学伪经考》作毁板处理,再针对李瀚章从原参折片摘出的所有指控一一辩解,大胆提出“免予销毁”的建议,不啻于要撤销这场来势汹汹的参案。

张鋆衡在《李滋然墓表》中特别记载:“光绪二十年,遵旨饬查《新学伪经考》一案,以祖诒原著大旨尊崇孔子,攻讦刘歆伪解,于经学源流、授受、师法,反覆申辨,曲极详尽,并非左袒。惟祖诒师心自用,立言过当,比之为毛西河、魏默深一流。康氏赖以保全。”后人因此称赞李滋然在关键时刻保护了康有为,有功于维新变法,尤其徐一士兄弟《凌霄一士随笔》、朱德裳《三十年闻见录》、高伯雨《听雨楼随笔》、高拜石《古春风楼琐记》等,将此事作为历史佳话大加宣扬。后来史学界也相继采信,写进康有为的传记、年谱及研究论著,视作解决《新学伪经考》参案的关键因素。

然而办案实情并非如此。李滋然八月初旬提交呈文,李瀚章却迟至九月二十一日才递折奏请结案,间隔如此之久,不合情理。八月中下旬,康有为更因参案所迫,避至罗浮山。可见,李滋然的建议没有被立即采纳,广东当局并未就此停止查案。八月二十七日,《申报》刊载广东访事人消息,又透露参案查办出现新情况:“李制军奉到寄谕后,即札饬司道转饬府县确切查办,现已将孝廉拘押,其所著《新学伪经考》一书亦已搜出。惟制军爱惜其才,颇有矜全之意,面谕司道遴委科甲出身之知县数人,将此书细心磨勘,如有可原者,即从轻议处。但孝廉自号‘长素’,妄谓学问长于素王,其徒遂亦有以‘超回’‘轶赐’为号者,然亦须究出姓名,严拿讯办,治以僭妄之罪云。”李瀚章奉旨后,原本札饬李滋然一人查办,李滋然呈文也是径覆督宪,显然与此说“札饬司道转饬府县确切查办”并非一事。大概李滋然的结案意见过于宽纵,以致官绅哗然,要求对康门师徒“严拿讯办”,接受请托的李瀚章不敢贸然“从轻议处”,因此另外选派人员,重新审查《新学伪经考》。这一推断是否合理?上海图书馆藏《新学伪经考》甲午签批稿本中留存的信息,表明参案查办过程中,确有一次迄今不为人知的大波折。

三、 《新学伪经考》甲午签批本揭秘

上海图书馆收藏有一部《新学伪经考》善本,为光绪十七年(1891)万木草堂初刻本,著录“张之洞等批”。首页有“景郑藏本”朱文印章,为藏书家潘景郑旧物。书中各处有长短不一的眉批、旁批,以及大量形制各异的粘签,对《新学伪经考》的谬误大加纠驳,对作者康祖诒(或称康长素)大肆攻讦。其中卷首序目有粘签写道:“‘超回’‘轶赐’之号,未知属之何人,其殆陈千秋、梁启超欤?”(第4页b)第3卷上篇一条粘签更说:“《周礼》一经,虽历来有人疑议,然从无以为全经皆伪者。此书既奉钦定,列之学官,乃康祖诒斥为歆伪,信如原奏所称‘逞其狂吠’也。”(第38页b)所谓“超回”“轶赐”之号、“逞其狂吠”之语,均见于余联沅参奏《新学伪经考》的折片。可见,这些直接对应“原奏”的签批,必定与《新学伪经考》甲午参奏案有关。

最引人注目的是,这部善本书的外封,有佚名题注四行:

此本于光绪二十年八月,奉檄会同张广州、朱苗生签复,中有书院肄业生胡敬亭大令及芑岑弟签者。十月初三日记。

可知签批者有张曾敭(时任广州知府)、朱怀新(号苗生,已故广雅书院山长朱一新胞弟,时为广东候补知县)、胡从简(字敬亭,曾肄业四川尊经书院,时为广东候补知县)、芑岑(姓氏、身份待考),及主事者本人(姓名、身份待考)。但翻检全书,根据签批笔迹、用语与粘签纸张等,实际签批者至少有9人。其中第11卷末页粘签署“门侄俞恩荣、胡象江仝校”,第13卷第16页粘签署“植楠谨签”,俞恩荣、胡象江、劳植楠均为广雅书院在籍院生。第1、2、3卷有不少眉批、旁批,据笔迹判断,出自两人之手(其一似张之洞)。第2卷还有6条粘签,抄录朱一新、洪良品批评《新学伪经考》之说。再从签批范围看,众人应有所分工。如朱怀新的签批见于第1、2、3、7、8卷等处,俞恩荣、胡象江的签批见于第12卷,劳植楠的签批见于第13、14卷。另一人在第5、6、8、9卷屡有签批,每张签条二至四行,每行十二三字。还有一人在第9、10、11卷有不少签批,往往引证繁富,短者数十字,长者数百上千字。全书又屡见一种粘签,文末钤“勤慎”朱文印。主事人则对大部分签批文字作了校改、删削。可见,这些针对《新学伪经考》的严密审查,是一次专门组织的特殊行动。

前引《申报》提到,李瀚章奉旨查办《新学伪经考》参奏案时,“札饬司道转饬府县确切查办”,“面谕司道遴委科甲出身之知县数人,将此书细心磨勘”。皮锡瑞又记载黄鹤云说《新学伪经考》被参后,“交广雅诸生查覆”。据以上确知姓名、身份的签批者信息,这些说法都能得到验证。另据《申报》先后所刊广东甲午科乡试入闱官员名单,李滋然、朱怀新、胡从简均在拟定名单中。李滋然完成查核《新学伪经考》差事后入闱,朱怀新、胡从简则临时不入闱,奉檄签批《新学伪经考》,这两件事在时间上大致接续。李滋然原定秋闱担任房官,七月下旬仍受命查案,推知李瀚章起初估计能很快结案,不致耽搁李滋然八月初六日进场阅卷,而朱怀新、胡从简突然被派查案,不再入闱,应是李滋然提交结案建议后出现了意外,李瀚章只得紧急组织第二次查案。

合而观之,这部《新学伪经考》签批稿本,正是甲午八月广东第二次查办《新学伪经考》参奏案的遗存物,可谓弥足珍贵。

仔细检读这部久被遗忘的《新学伪经考》签批稿本,最大的发现是:在广东查办《新学伪经考》参奏案过程中,确有一次骇人听闻的风波,《申报》披露要对康门师徒“严拿讯办,治以僭妄之罪”,绝非虚语。以下综合书中眉批、旁批、粘签的具体内容,从两方面加以撮述。因签批之词连篇累牍,无法全录,各举数例,以见一斑。

第一,全面指摘《新学伪经考》中史实乖违、观点矛盾、逻辑错乱、学风恣肆等谬误,从学术上大作批判,乃至彻底否定。

其一,史实乖违。如《新学伪经考》自叙说东汉以来崇奉新学伪经,遗害无穷,朱怀新签批:“谓刘歆之前无‘任奄寺,广女色,人主奢纵,权臣篡盗’之祸,而以此数祸者皆蔽罪于歆,然则赵高、褒、妲、秦皇、汉武、田齐、三晋,其皆在刘歆之后欤?”(第2页a)又如第3卷下篇斥刘歆创立小学,汩没孔子之道,使“训诂、形声之学遍天下”,旁批反驳:“何尝如此?只国朝始有训诂、声音之学耳。”眉批再驳:“六经之文炳若日星,孔子之道遍行四海,何尝微绝?直是瞎说!”(第29页b)再如第11卷纠摘《隋志》“惠帝除挟书之律”,断言“挟书之苛法,早在入关蠲除之例,何待惠帝乎”,浮签愤而驳正:“汉初用秦法律,见于传记不可胜数。此云挟书之律入关早已删除,乃臆断以护己说耳。”(第2页a)凡《新学伪经考》引述史实的错误,各签批人明察秋毫,列举确凿史实,批评康有为故意淆乱,穿凿立说。

其二,观点矛盾。如《新学伪经考》第1卷论秦朝并未严厉焚书,第2卷却引述《史记》“秦时焚书,伏生壁藏之”,眉批指其前后矛盾:“长素屡言秦不焚书,何以解此二语?且秦焚书不严,伏生何必壁藏耶?是二语亦可为秦焚书之铁证矣。”(第9页a)又如第3卷下篇从字体流变论刘歆伪作籀、篆、隶诸书名,说楷书为“风气所渐移,非关人为之改作”,据以论述“不能指出作今真书之人,而能指出作汉隶者,岂不妄哉”,旁批直斥:“楷书,长素既不能指为谁作,以为风气所渐移耳,何以篆、籀、隶之名照样,独归罪于刘歆?是自相矛盾也。”(第21页b)诸如之类,签批者无不痛下针砭,将书中立论不周、前后抵触处悉数揭出。

其三,逻辑错乱。秦朝焚书六经未尝亡缺、刘歆遍伪经史群籍,是《新学伪经考》两大核心论题,但论证牵强、武断,签批者从中挑出不少硬伤,尤以违背情理、不合逻辑最典型。如第3卷下篇论刘歆伪作《尔雅》,引《汉书·王莽传》征召天下通晓“《逸礼》《古书》《毛诗》《周官》《尔雅》、天文、图谶、钟律、月令、兵法、《史篇》文字”之人,认为“盖皆歆所伪窜,借莽力以行其书”,将“刘歆作伪”说推至极端;眉批则斥其荒谬,并反唇相讥:“刘歆一人之力,何以能遍伪多经,又能使天下服习如此之众?当时书籍皆竹简隶书,极为笨拙,何以能遍行天下?歆果如此,谓之为圣人复生亦无不可,特歆之力之学不足以当此耳。长素虽明攻之,实暗暗推崇歆之学力耳。”(第7页b)又如第14卷提出“考刘歆伪经之学,必以刘向为亲证”,大谈刘氏父子学术异同、真伪;“勤慎”粘签厉批:“《七略》出于刘向而歆能尽伪,《别录》出于刘向而歆不能尽伪,吾不知歆之作为伪者果安在?向为今学,而歆为古学,以向说考歆,无不凿枘,吾不知祖诒之必指刘歆为伪者又安在?以为歆早料天下将以向说攻之,则何不并除其说,而必予人以口实乎?以为歆无其权,则歆固总司校书之任,而诸书又藏之秘府,祖诒亦以为外人不得而见者也。况其书为其父所作,尚未传之民间乎?”

其四,学风恣肆。康有为主要通过对读《史记》《汉书》,较其同异,抉发隐秘,将“新学伪经”说发展到登峰造极。然而,为自圆其说,他对《史记》任情处置,或引作铁证,或指为刘歆窜乱,对其他经史典籍,也是时信时疑,取舍一出于己,猖狂恣肆之风,堪称空前绝后。审查者对此极为憎恶,屡加揭斥。如卷首“勤慎”粘签即揭出全书最大病根:“至司马迁《史记》,自西汉已垂为定本,史公自序所谓‘藏之名山,传之其人’,即祖诒亦以为人人共读者也,歆又乌得而改窜之?即改窜,则当弥缝无间,不予后人以指谪之端,乃能掩其作伪之迹,何歆竟若是之愚乎?此皆不足取信于人者也。况其书中所言,或从《史记》,或又驳《史记》;或据《别录》,或反攻《别录》。大约于合己者则取之,于异己者则弃之,支离惝恍,莫衷一是,治经之道,固如是哉!”

概言之,朱怀新等奉命查案,刻意从《新学伪经考》中搜寻证据,心细如发,不放过任何疑误、瑕疵,将全书揭批得体无完肤,并归结为作者学术宗旨悖谬,试图将原参所指“以诡辩之才,肆狂瞽之谈”,“力翻成案,以痛诋前人”等全部查实,证成康有为“荒谬绝伦,诚圣贤之蟊贼,古今之巨蠹”。

第二,严格对照原参各项指控,从《新学伪经考》中罗掘材料,并大加引申,坐实康有为“非圣无法”“离经畔道”,甚至要治以“狂悖”“谋逆”之罪。

其一,罗掘材料,竭力检举。签批者对《新学伪经考》“细心磨勘”,通过寻章摘句,积极搜集罪证。如《新学伪经考》自叙说:“始作伪、乱圣制者自刘歆,布行伪经、篡孔统者成于郑玄。阅二千年岁月日时之绵暧,聚百千万亿衿缨之问学,统二十朝王者礼乐制度之崇严,咸奉伪经为圣法。”形容刘歆作伪的危害的确过甚其词,签批者趁机大加批判:“自两汉以后,圣学大明,故历朝礼乐制度,咸奉为法令。今乃举十二朝王者之制作,俱斥为崇奉伪经,至云‘天地反常,日月变色’,此语尤近于诬。自东汉兴古文以后,迄乎唐宋元明,圣道弥光,未见世遂有乱而无治,安得以其间不无粃政,而遂归狱于古文乎?此亦好为新奇,故其论遂至于非圣无法而不自知也。”(第2页a)明指“尤近于诬”“非圣无法”,直接对应参奏罪名。又如第5卷“序语”指斥刘歆“伪造师传,假托名字”,说到“毛亨、毛苌以无是、子虚,窃两庑特豚之祀,崇德大典等于儿戏”;粘签则痛斥:“此数句尤为非圣无法。立言失体,乃至于是,可谓无忌惮矣!”(第1页a)经众人三番五次举证,康有为“非圣无法”的罪名已足以成立。

其二,借题发挥,肆意引申。在审查《新学伪经考》时,签批者往往借“钦定”“廷议”“功令”等名目,故作引申或无限发挥,以便加重其罪,严惩其人。如第3卷上篇论刘歆挟校书之权,混淆学术,窜乱古书,訾及《四库提要》分纂官戴震、总纂官纪昀;眉批指出:“《提要》不尽为纪文达一人之笔,且经钦定,臣下何敢妄议?”继而似觉批判力度不够,改写眉批呵斥:“《提要》为钦定之书,岂可任意妄说?纪、戴二人,虽为主笔之人,然非经圣裁,不敢谰列其中。即以此条办长素,足矣。”(第3页b)因訾议《四库提要》,居然提议“办长素”,可谓凶险恶毒。尤其原参提到“我朝圣圣相承,重道尊经,列之学官,垂为功令”,签批者援以为据,再三揭举康有为公然谤议、攻诋清廷政教。签批本卷首第一条粘签,即朱怀新以康有为排诋《左传》,斥其攻击朝廷功令:“康祖诒以《公羊春秋》为家法,故于《左氏春秋》攻击尤力。此处开口便露出本意。今功令取士,《春秋》宗《左氏》,则康祖诒所攻者,皆功令之所取也。”(第2页b)在第2卷签批中,朱怀新又一再借康有为排斥古文诸经,声讨其狂妄之罪:“举功令所定之《毛诗》《尚书》《礼记》《周礼》《周易》《左氏春秋》诸传注而易言斥之,肆无忌惮,一至于此!”(第17页b)康有为诋毁刘歆遍伪群经虽过于偏激,仍属学术行为,而一经签批者比附,竟变成攻击清廷功令、政典的僭妄举动,真是匪夷所思。

可见,签批者为迎合原参指控,从严办案,穿凿其词,甚至刻意悬揣,故入人罪。俞恩荣、胡象江就第12卷《伪经传授表》所拟意见,足以显现奉命审查者的心态:“此卷似尚无离经畔道语,惟表序首谓刘歆撰伪经,经统一于郑君,及卷十二下有斥郑君为伪学宗子者,于义殊乖。又表列郑、许诸儒著述,而皆目为伪经传授,可云诞妄矣。”即使无法坐实“离经畔道”,仍以康有为将郑玄、许慎列入伪经传授谱系,指其“诞妄”,真所谓欲加之罪,何患无辞。

当各位签批者要将《新学伪经考》参奏案办成腥风血雨的文字狱,主事人的态度和做法无疑非常关键。

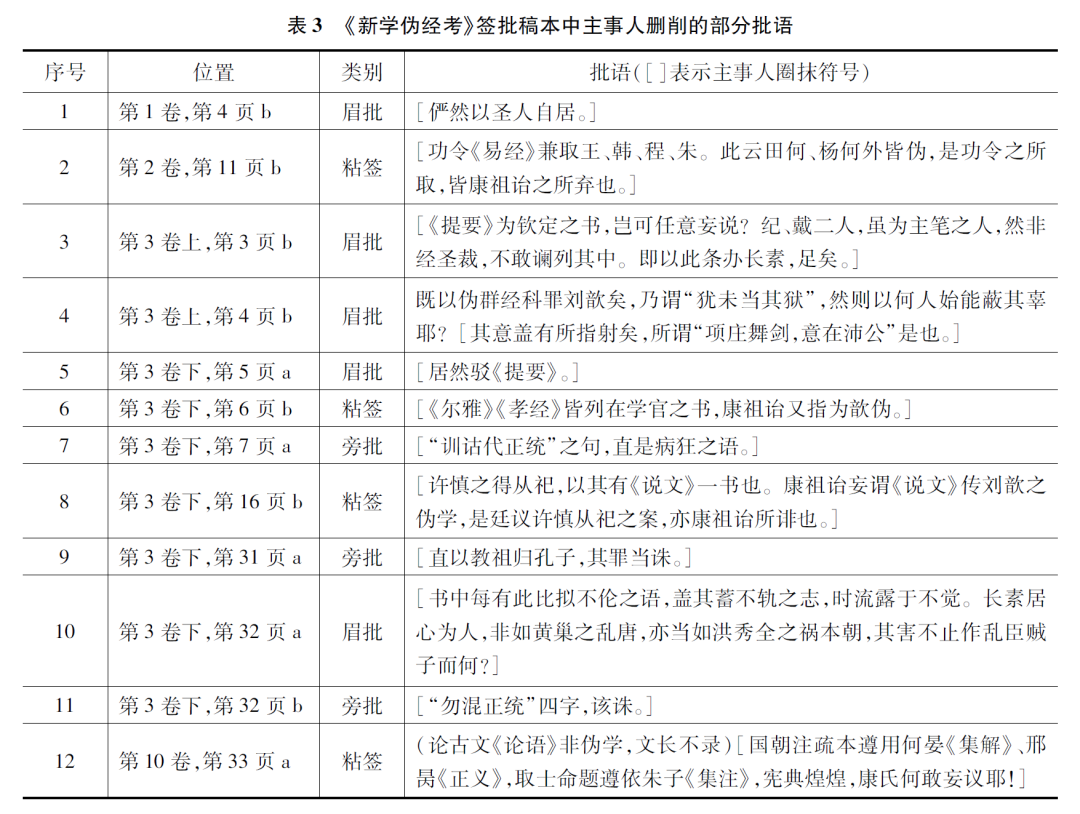

翻阅整部签批本,多数眉批、旁批、粘签经过圈抹、添补、替换,笔迹与外封题注相同,显然出自主事人之手,可见主事人审阅过所有签批意见,并作过相应处理。综而观之,主事人所作包括两个方面:其一,将不同签批人对康有为的称呼加以统一。各批语或称“康祖诒”“祖诒”,或称“康长素”“长素”,或称“康氏”,主事人一律改为“祖诒”,与原参称“康祖诒”相应。其中“长素”被列作康有为罪状之一,主事人舍而不用,可知其立场稍异。其二,将签批意见酌情修改,或整条舍弃,或删减一两句,或添换个别字词。有些批语虽是指摘《新学伪经考》失误(如挑剔措词、勘校误字之类),与参奏案并不相关,主事人径予圈抹。签批意见中也有一些语无根据、鄙词谩骂者,主事人相应作了删改。此类属于技术性或枝节性的处理,不赘述。主事人对各批语具体内容的处理,大体可分三类:其一,原样保留,多见于对《新学伪经考》学术谬误的评议、批驳;其二,全部删削,多见于对康有为“非圣无法”“离经畔道”“狂悖”“谋逆”等罪状的指认、揭举;其三,有留有弃,即保留批语中学术层面的评判,删去肆意加重康有为罪状的文句。现就后两种情形,选录经主事人删削的部分批语,列表如下(见表3)。

上表中,有留有弃者2例,整条删弃者10例。例4中,康有为以刘歆遍伪群经,“二千年经学乖讹,有若聚讼”,学子搜研终生不能辨其要归,因此说“科罪刘歆,犹未当其狱也”,语意明畅,但签批者质问康有为归罪刘歆过甚,引申出“其意盖有所指射”,主事人将末句删弃,可见并不认同这种含沙射影的审查手段。例12也是如此,主事人对签批中的学术辩驳全部保留,将借题发挥的文字全部圈掉。由此两例,主事人对待学术批判与政治诬陷的不同立场昭然如揭。再看整条删弃的情况:例1径指康有为“非圣无法”,坐实原参之罪,例2、3、5、6、7、8、11则借“功令”“钦定”“正统”之名,肆意引发,揭举康有为狂妄悖谬,极尽罗织之能事,主事人一律删除,可见不想重治其罪。例9、10最为典型。康有为说汉高祖入鲁“以太牢祀孔子,亦以其一时教祖,因而尊之”,旁批竟以他推尊孔子为教祖,叫嚣诛杀其人,实在骇人听闻。康有为又说司马谈论六家“以儒与道、墨班,犹辽、夏之人乐与宋并称,夜郎欲与汉比,亦其宜耳”,刘歆编《七略》“既独尊六艺为一略,统冠群书,以崇孔子,犹编《汉书》者之尊高祖为本纪,编《宋史》者之尊艺祖为本纪矣”,眉批斥其比拟不伦,竟推衍出康有为蓄志谋逆,远超原奏所控“非圣无法”“离经畔道”之罪,径指为乱臣贼子,要求处以极刑,如此办案,堪称凶险之极。主事人将这些杀气腾腾的签评意见一概圈掉,不愿故入人罪,不想将参奏案办成文字狱,可谓立场坚定,态度鲜明。因此,从主事人对众多签批意见的处理、取舍中,明显见出其意图,即坚持从学术角度查办案件,尽量减轻康有为罪状,期使参案大事化小。

综上所述,朱怀新等紧急受命后,对《新学伪经考》重作审查,在签批中众口一词,将原参之罪逐一指实,还大肆牵引、任意附会,试图从严惩办康有为,幸赖主事人处理签批意见时力加缓和,予以轻减。主事人的立场与态度,对于接受各方请托、“颇有矜全之意”的李瀚章最终从宽办案,无疑很有作用。目前尚未发现重审《新学伪经考》的结论性报告,但黄鹤云透露此次查案结果是:“皆前人说过,事遂已。”推知第二次办案定性时,仍将参案限于学术层面,没有迎合原参指控,也未采纳朱怀新等人意见,从而避免了一场文字狱。

结 语

余联沅甲午七月奏劾康有为刊布“新学伪书”,要求毁其板、禁其学、诛其人,稍后社会上又广泛流传安维峻参奏《新学伪经考》,反映当时朝野对“康学”相当戒惧,力予抵制,然而广东当局奉旨查办后,竟将参案悄然销解。以往研究却因史料所限,未能探明办案详情,强调梁启超在京城的多方请托,或表彰李滋然对康有为生死攸关的庇护,仅止窥到冰山一角。

本文根据多种原始史料,先辨析“安维峻参奏”说的原委、真相,再梳理广东查办参案的曲折过程,补充若干重要细节,还原三个基本史实:第一,安维峻甲午六月十七日并未进呈参劾《新学伪经考》折片,戊戌夏间所说“疏请立正典刑,焚其书,毁其版”,原是有名无实;后来一再宣称“具折严参”康有为,更自相矛盾。第二,李瀚章奉旨之初,本拟“查明革办”,李滋然奉命查办后,却主张“免予销毁”。李瀚章没有贸然定案,另派张曾敭、朱怀新等重新审查,除揭出康有为考证粗疏、立论武断的致命伤,还迎合原参各种指控,极力罗织成罪,差点办成文字狱。第三,李滋然对《新学伪经考》内容及性质的判定,确实影响李瀚章对参案定性,但不能将结案之功全归于李滋然,第二次办案的签批主事人同样关键。他力排众议,坚守学术本位,反对以笔杀人,与无视李瀚章严厉指令的李滋然足相媲美。正是两次查案结论不谋而合,李瀚章最终得以“从轻议处”。

同时要指出,《新学伪经考》参奏案的化解,还与李瀚章个人态度和时代局势密切相关。前人早已论及参案办理中李瀚章的表现。如谭嗣同戊戌春间回忆:“嗣同昔于粤人绝无来往,初不知并世有南海其人也,偶于邸抄中,见有某御史奏参之折与粤督昭雪之折,始识其名若字。因宛转觅得《新学伪经考》读之,乃大叹服。”径称“粤督昭雪”,认为李瀚章在替康有为洗刷不白之冤。而站在相反立场的人则抓住此案,对李瀚章大肆抨击。如梁鼎芬对李瀚章接受请托从轻结案极为憎恨,戊戌政变后主持翻印武昌重刻本《翼教丛编》,在卷二安维峻奏折后特意增添案语,揭斥他甲午姑息养奸,伏下康有为戊戌“谋逆”的祸根:“李制府此奏,意在保全康有为,实为逆犯谋乱我中国张本,故附载于后,世之论逆案者,有所考焉。”两种说法出发点相反,却一致强调李瀚章的个人态度直接影响了参案结局。

不过严格说,李瀚章以“谕令自行销毁”结案,实是反复权衡后的无奈之举。对于康有为,他从最初主张“革办”,到最终予以“矜全”,出现戏剧性翻转,实际上是不同利益方经过不断博弈的结果,既与李瀚章接受各种请托、人事关系纷繁交错有关,更与甲午夏秋以来日趋激烈的“倒李(鸿章)”风潮有关。《我史》特意提到:“时褚方劾李瀚章,而余之奏实乡人陈景华贿褚为之,李畏褚,遂令自行焚毁。”康有为以李瀚章畏惧褚成博作为参案化解的一大原因,看似不合情理,却折射出李瀚章最终从轻结案的深层顾虑。至于当时出面斡旋的翁同龢、文廷式、张謇等,都力主对日作战,大肆攻击李鸿章畏葸避战、求和卖国,这对李瀚章处理参案无疑也会产生影响。张勇早就提出,《新学伪经考》甲午参劾风波“因得友朋相助,并牵连于当时的时局、政争而不了了之”,很有理据。茅海建发掘“时褚方劾李瀚章”一事的题外之义,认为褚成博六月初参劾刘坤一奏保李经楚、李瀚章奏保陆维祺,“当属当时的政治斗争之一幕”,深有见地。因此《新学伪经考》参奏案的化解,同样折射出甲午中日战争背景下复杂而微妙的政局。经历此案的康有为化险为夷,声名鹊起,奉旨禁毁的《新学伪经考》更是不胫而走,可谓时代的幸运者。

|

.jpg)