|

李振聚丨新发现的四库全书馆誊录档册考述

内容摘要:新发现的四库全书馆誊录档册是纂修《四库全书》时武英殿四库全书馆的工作档案。其内容有关《四库全书》纂修初期武英殿四库全书馆的誊录人员、誊录书籍、稽核、分等、奖罚等,涉及四库全书开馆初期誊录《四库全书》典籍时底本的选用等问题;有助于丰富对纂修《四库全书》流程的认识,也为其他《四库全书》相关文献,如《四库全书总目》《四库全书初次进呈存目》、翁方纲《纂校四库全书事略》等文献的断代和互证提供参考。关键词:《四库全书》 武英殿四库全书馆 誊录档案 内府藏书

新发现的四库全书馆誊录档册(以下简称“誊录档册”)[1]作为《四库全书》纂修初期的工作记录,提供《四库全书》纂修过程中颇多细节信息。本文将以该档册为主要研究对象,结合《纂修四库全书档案》[2]、存世各阁本《四库全书》[3]等原始文献,以及其他《四库全书》相关文献和学界已有的研究成果,揭橥该誊录档册独特的学术价值。

一、档册概况

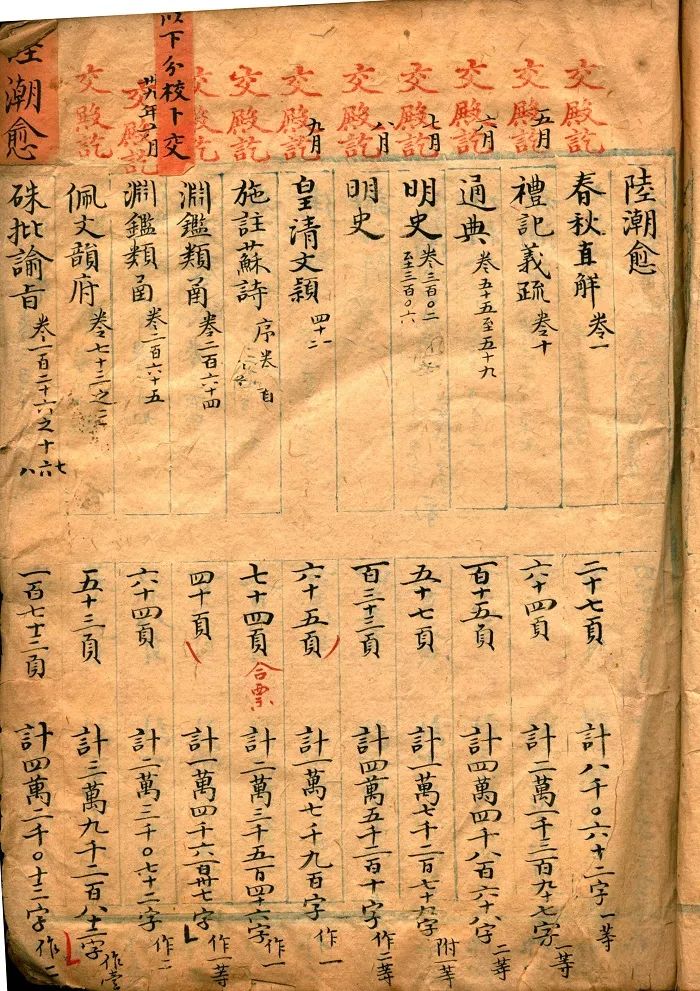

该档册无题名,为一册蓝格写本,共计70叶。每叶分上下栏,上栏记书名、卷数,下栏记页数、字数、等次等内容;有11个档叶首行上栏记人名,下空。书名上方的天头位置多钤有“交殿讫”朱字印戳;有11个档叶天头空白处靠近版心的位置贴有红纸签,上书人名(与该叶首行人名相同)。个别叶的天头还贴有“以下分校卜交”的红纸签(以上内容,均见于图1)。档册中标出的人名有陆潮愈、袁莹、谢莲锷、戴琠、魏淳耀、魏绳曾、汪存堉、许荫培、缪濂、张同履、刘本立等11人,另有两个人名所处的叶面残损(待下文考补);每人名下存档四到六叶不等。档册中出现的书名有:《文公易说》《周易图说》《周易折中》《周易述义》《索易臆说》《读书管见》《尚书通考》《尚书句解》《仪礼经传通解》《礼记义疏》《左传注疏》《穀梁注疏》《春秋直解》《四书辨疑》《四书纂笺》《四书蒙引》《四书□笔》《论语解》《论语类考》《屈宋古音义》(以上经部20种);《三国志》《南北史合注》《宋史》《明史》《通鉴总类》《六朝事迹》《建炎杂记》《通志》《通典》《南巡盛典》《万寿盛典》《宋名臣奏议》《朱批谕旨》《上谕旗务议覆》《八期满洲氏族通谱》《吴郡志》《山东通志》《广治平略》《甘肃通志》《江南通志》《吴中水利全书》《赤松山志》《南岳小录》《岛夷志略》(以上史部24种);《朱子语类》《四[读]书分年日程》《薛氏医案》《外台秘要》《赤水元珠》《救荒本草》《本草纲目》《骈字类编》《佩文韵府》《渊鉴类函》《册府元龟》《全芳备祖》《陶朱新录》《山堂肆考》《龙筋凤髓判》《六研斋笔记》《北窗炙輠》《六艺之一录》《星历考原》《三正考》(以上子部20种);《古诗纪》《全唐诗》《文章辨体》《古文集成》《皇清文颖》《声画集》《王右丞集笺注》《别本韩文考异》《白氏长庆集》《施注苏诗》《苏学士集》《文忠集》《鄱阳集》《澹庵文集》《石屏集》《洺水集》《樵云独唱》《秋涧集》《沧螺集》《东洲初稿》《欧阳修撰集》《检心集》《山斋文集》《长江集》《一峯集》《而斋集》《抱犊山房集》《继志斋集》《泾皋藏稿》《石初集》《清思集》《邕州小集》《陵川集》《小山类稿》《大雅集》《浣花集》《竹素山房诗集》《褚氏遗书》《林惠堂集》《御制诗二集》《御制诗三集》《稼轩词》《唐诗纪事》《五代诗话》(以上集部44种)。共计108种。其中《赤水玄珠》一书名写作“赤水元珠”,知讳“玄”字。档册中还可见一些时间信息,“陆潮愈”叶“《渊鉴类函》卷二百六十五”条[4]、“汪存堉”叶“《渊鉴类函》卷二百七十一”条上方的天头均有墨笔写的“卅九年六月”;“许荫培”叶“《渊鉴类函》卷二百六十六、七”条上方的天头有墨笔写的“三十九年六月”。档册中钤有“西河一线”印章(如陆潮愈誊录的《全芳备祖》《吴郡志》下均钤有此印章)。按,此印章主人为卜维吉,号椒坞,天津人。乾隆三年生[5],乾隆三十年乙酉科副榜,乾隆三十三年戊子科举人。挑取中正榜授中书,乾隆三十六年改授国子监学正[6]。乾隆三十八年四库馆开,又兼任四库全书馆分校官[7]。并粘贴(陆潮愈之前)阮葵生致卜维吉信札一通,请示大兴、宛平两县监生在国子监录科和参加科举等问题。上述这些基本信息,均指向始于清乾隆三十八年(1773)的《四库全书》纂修之事。其时武英殿负责誊录[8],则“交殿讫”应指交武英殿讫。“分校卜”应指分校官卜维吉;而陆潮愈等人则是四库全书馆誊录。据此判定该档册是武英殿誊录《四库全书》之记录。

图 1

二、档册相关信息初考

1.档册为文渊阁本《四库全书》的誊录记录,旁及《四库全书荟要》

武英殿誊录的《四库全书》有七阁之别(现存仅三部半),又有《四库全书荟要》《武英殿聚珍版丛书》等典籍的编纂,那么该档册到底是哪一部典籍的誊录记录呢?

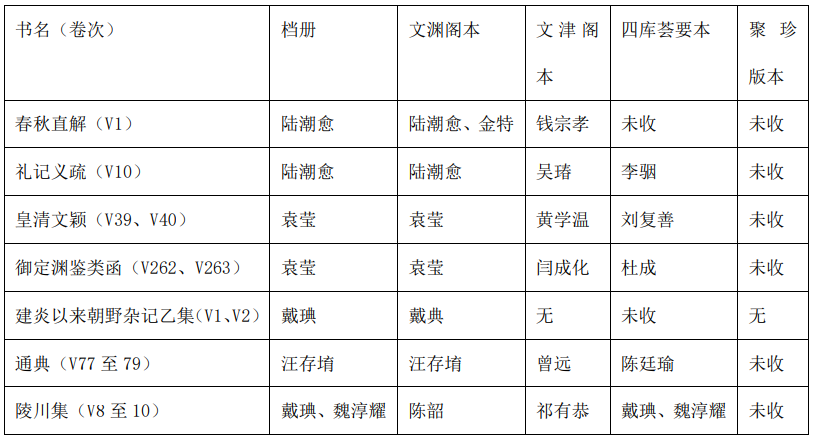

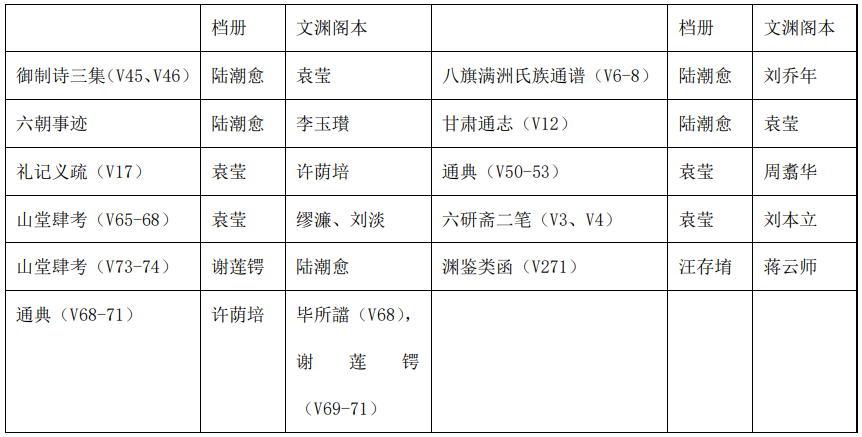

《四库全书》所录诸书卷首一般详列誊录者名氏,今将档册中所录典籍与现存的文渊阁、文津阁、文溯阁《四库全书》相校核,同时旁及《四库全书荟要》《武英殿聚珍版丛书》,发现档册中的记录与《文渊阁四库全书》卷首署名多相合。详见表1:

表 1

由表1可知,该档册涉及的书籍有相当数量未收录于《武英殿聚珍版丛书》,故可首先排除系办理该书的档册;而从誊录人员与书籍的匹配度来看,应主要是武英殿誊录《文渊阁四库全书》之记录,并间有誊录《四库全书荟要》的记录。《四库全书》七阁成书时间有别,《文渊阁四库全书》最先成书,《文津阁四库全书》《文溯阁四库全书》等续成之。参与《文渊阁四库全书》的誊录人员,有期满五年议叙的规定[9],也就不一定参与其他阁本《四库全书》的誊录,而上表所揭文津阁《四库全书》书前誊录人名与文渊阁本皆不一致,也能说明问题[10]。同时,武英殿四库全书馆办理《四库全书》与《四库全书荟要》的缮书处应在一处,并未完全分开,誊录成果以及誊录人员都互有借调,服从于武英殿四库全书馆的安排。当然也有可能《荟要》急于成书,借用《文渊阁四库全书》已完成的誊录成果亦未可知[11]。

乾隆三十八年十月二十三日《四库全书》正总裁永瑢建议添设功过簿以专责成,云:“查办理缮写《四库全书》,向只设有《稽核字数考勤簿》。今既定以功过,应将覆校、分校、缮录人员,各设功过簿二本。”[12]当时武英殿办理缮写《四库全书》只设有一个“稽核字数考勤簿”,乾隆三十八年十月之后,才开始立功过簿。此档册或为永瑢所言的《(武英殿)稽核字数考勤簿》之零种[13]。

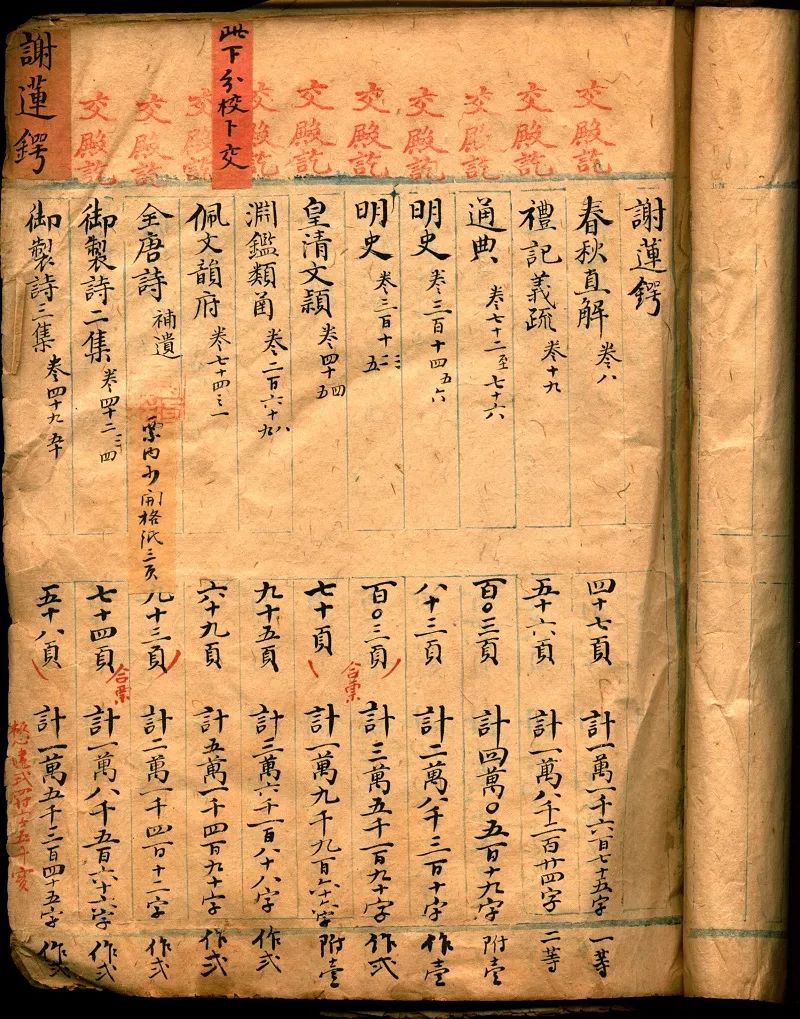

2.档册缺失的两人

上文言及档册共有13人的交稿记录,前二人名字残损。今即已知档册为《文渊阁四库全书》(间或有四库荟要本)的誊录记录,则可据文渊阁本(与荟要本)书前所署誊录人名复原缺损的信息。残损档叶上可见书名与卷数者有:《文章辨体汇选》卷一四〇至一四四、《古文集成》卷七十至七十六、《六研斋笔记》卷一至二,《救荒本草》卷一至二,复核《文渊阁四库全书》本,前三种的誊录人均为金特,后一种的誊录人则为茅琳;而《四库全书荟要》未收这四种书。由此可知这些档叶当为金特、茅琳誊录文渊阁本的记录。3.档册所反映的时间信息上文提及档册上明确的时间信息为“卅(三十)九年六月”。其既为《四库全书》誊录记录,则此“三十九年”为乾隆三十九年无疑。以此时间为基点,档册里的其他时间也可确知。如“陆潮愈”誊录书单(见图1)上的第二条记录“《礼记义疏》卷十”上添注“五月”,第三记录“《通典》卷五十五至五十九”上添注“六月”,第四条记录“《明史》卷三百〇二至三百〇六”上添注“七月”,第五条记录“《明史》”上添注“八月”,第六条记录“《皇清文颖》卷四十一、二”上添注“九月”;均在添注“卅九年六月”的第九条记录“《渊鉴类函》卷二百六十五”之前,根据此顺序可知,第二至第六条记录的时间当在乾隆三十八年。根据书名上添注的时间,可以确知,乾隆三十八年五月,《礼记义疏》一书已经有誊录成果交付武英殿。而这个时间,《永乐大典》的辑录刚刚着手,各地进呈的书籍还未送到翰林院,故所誊录的典籍必然以御纂、钦定或内府所刊、所藏之书为多[14]。4.“合票”“驳换”与处罚信息“陆潮愈”叶“《施注顾诗》”条中朱笔标有“合票”二字并以朱笔括入“《皇清文颖》四十一、四十二”条和“《渊鉴类函》卷二百六十四”条、“《册府元龟》卷三百二十一至三百廿四”条中朱笔标有“朱子合票”、“《朱子语类》卷二十四至二十七”条中朱笔标有“册府合票”(见图1)。“许荫培”叶“《册府元龟》卷三百二十五、六、七”条页数下朱笔标有“朱子合票”,“《朱子语类》卷廿八至卅三”条页数下朱笔标有“册府合票”、卷数下粘贴纸条上墨笔题“票内纸数少开二百页”;“《吴郡志》八本”条下粘贴纸条上墨笔题曰“票内多开纸数百六十九页,多开字数三千〇二字”、页数(“六百五十七页”)下朱笔题曰“二票”。“戴琠”叶“《上谕旗务议覆》卷七、八”条与“《八旗满洲氏族同谱》目录、卷一、卷二”两条被朱笔括入,两行间有朱字“合票”,前者的书名下粘贴纸条墨笔题“票内多开格纸五页”(见图2)。“谢莲锷”叶“《御制诗二集》”条中朱笔标有“合票”二字并以朱笔括入“《全唐诗》补遗”条和“《御制诗三集》卷四十九、五十”条,“《全唐诗》”条下粘贴纸条墨笔题曰“票内少开格纸三页”(见图3)。“魏淳耀”叶“《朱批谕旨》卷一百二十五之十六、七”下粘贴纸条墨笔题“票内多开格纸四十八页、多开字数五百字”。按,武英殿缮书处收发时,负责对誊录所需的纸张进行稽核。誊钞《四库全书》有专门纸张,誊录领取纸张当有票证,但这种“合票”的票据时至今日尚未得见。上文提及的这些签条上均钤有“西河一线”印,说明分校官在此项工作中有相应的职责[15]。

图 2

驳换。如“袁莹”叶“《全唐诗》十二函七册”条、“《秋涧集》卷十七至二十二”条,“戴琠”叶“《册府元龟》卷三百十五、六、七”条、“《吴中水利》”条下均有朱笔题写的“驳换”二字(并复钤有“交殿讫”印章)。“驳换”应是“驳回换写”的省称:乾隆四十年四月十五日《多罗质郡王永瑢等奏戈源请将誊录计字议叙应毋庸议折》云:“誊录所交之书,校对时应有驳换者,仍驳回换写。其讹错多者,并须记过总核,于议叙时分别劝惩。”[16]处罚。誊录人员抄写违式者,会有处罚,以罚字为主。如“谢莲锷”叶“《御制诗三集》卷四十九、五十”条下,字数旁朱笔题曰“板心违式,罚字五千实”(见图3)。乾隆三十八年闰三月十一日,四库全书处即已定好抄写《四库全书》的式样,据《办理四库全书处奏遵旨酌议排纂四库全书应行事宜折》云:“凡应写各书,俱于每卷首行写钦定四库全书卷几万几千几十,下注经部、史部字样,次行方写本书名目卷次。但首行卷数,此时难以预定,誊写时暂空数目字样,统俟编辑告成后再行填补,于排纂体制方能井然不紊。谨将篇式样进呈。”[17]

图 3

档册中还有一条对誊录者誊录总字数的记录,即在“魏淳耀”叶“《佩文韵府》卷九十九之十”条上,粘有红色签条,题有“二十八万一千九百十四字”(见图4),由于此人誊录记录中有两条“驳换”记录(“《全唐诗》皎然至谦光”条,共173页45326字;“《御制诗二集》目录九、十”条,共69页6657字),并未重复统计入总字数,今推测,相关统计数据不存在重复计入的情况。其他档叶或亦有此统计[18],或因签条脱落,未得见。此外,该档册所载108种书,经核查,入禁毁者有二种:《广治平略》《南北史合注》;入存目者有一种:《检心集》。这些都是在书抄成之后被撤毁的。今后如能发现更多此类档册,相信也会对《四库全书》纂修初期所确定之书目提供更多文献资料。

三、誊录档册所反映的四库馆誊录收发稽核流程

张升论及武英殿四库馆办书程序说:“武英殿提调将底本分下给分校,分校校好后,分给自己负责的誊录,誊录抄好后,再交回分校,分校再校此誊抄稿。分校校好后,再交复校(后改为总校),复校校好后汇交提调,若没有问题就装订成正本。这些钞成的正本还要由总阅或总裁抽阅,然后进呈乾隆御览。最后,经各环节修补好的《四库》正本交武英殿收掌官收掌。”[19]而据本文所揭档册中记载的内容来看,尚有一些细节可以丰富。

分发。《四库全书馆研究》云:“誊录在武英殿中是由分校负责的,书由分校派给誊录,誊录再交回分校。”[20]由档册可知,每个誊录誊钞之前书目已经定好,也就是说誊录分领到的典籍,一般都预先确定,有可能是分校官根据拟定好的书单以及宫内藏书实际情况来确定。如陆潮愈名下登记47种典籍,这47种书籍并不是随发随登,而是预先确定后[21],再根据分领时实际情况添注卷帙。从誊录档册的笔迹、墨色以及添注的先后来看,墨色人名、书名应该是先题写的,墨色的卷数、页数、字数和朱色字、印戳是后来添注的。首批招募的誊录人员有限,而所需誊录书又多,大部头的书分发时一般以卷(册)为单位发给誊录[22],如《春秋直解》一书,陆潮愈负责卷一、魏淳耀负责卷三下和卷四、戴琠负责卷五下、袁莹负责卷六、许荫培负责卷七、谢莲锷负责卷八、汪存堉负责卷九上。由誊录档册添注的卷帙信息多数不是单卷来看,可以知道誊抄者最大可能是按册领取、带回誊录,每人负责一册或者数册;一人领取两册,一般会登记两次,故陆潮愈名下两次出现《明史》和《渊鉴类函》的书名。这种分卷(册)誊录的优点在于,一书可以按册按卷分散数人,合则为一,易见其功。

审核誊录件。誊录人员誊抄完毕之后,则向武英殿交还誊录件和原书。由档册可知,交还誊录件后,就在档册所记书名之上钤“交殿讫”的红色印戳。然后分校官会对交还的誊录件进行审核,经检查合格者则在档册上添补卷帙、页数、字数,相应流程完成。经审核不合格者,则于书名下朱笔题“驳换”二字,发还誊录人员,重新誊抄,抄后再次交回(即重复上一流程)。“驳换”之书的新誊录本交来后再次钤盖“交殿讫”的印戳,再次进行审核,合格者同样添补卷帙、页数、字数(即重复本流程)。从档册记录看来,没有再次被“驳换”的书卷。由此可知,武英殿有一套严密的收发机制,既可保证书册往还无误,也可保障誊录人员的抄写质量。

合格者分等。由档册可知,誊录人员交上的誊录件中合格者(含“驳换”后合格)可评定等级,共分“一等”、“附一等”、“作一等”,“二等”、“附二等”、“作二等”,“三等”诸等次。分等主要为了赏罚。前四部《四库全书》誊录是自备资斧为馆效力的,按年限(五年期满)及成绩(根据所写字数多寡工拙分为等差)议叙[23]。由此可知,誊录档册是按当时所议定章程办理的。只是分等的依据,主要是字迹工拙,而非字数多寡。如陆潮愈乾隆三十八年五月交誊录稿“二万一千三百九十七字”,评定为“一等”;六月交誊录稿“四万四十八百六十八字”,仅为“二等”。戴琠乾隆三十八年五月誊录“一万四千〇八十三字”,评为“三等”;六月“四万七千三百四十一字”,亦为“三等”。缪濂乾隆三十八年五月誊录“一万六千三百十四字”,评定为“二等”;六月誊录“四万二千六百七十四字”,评为“作二等”。想必是因为在评等实践过程中发现仅强调字数多寡,而不注重字迹工拙,更容易出现返工的情况,耽误誊录进度。

誊录人员五年期满议叙,一般试用以州同、州判、县丞、主簿等官[24]。档册所涉及的13名誊录,可确知的后续任职情况如表2所示,其中应有因期满议叙所授者:

表 2

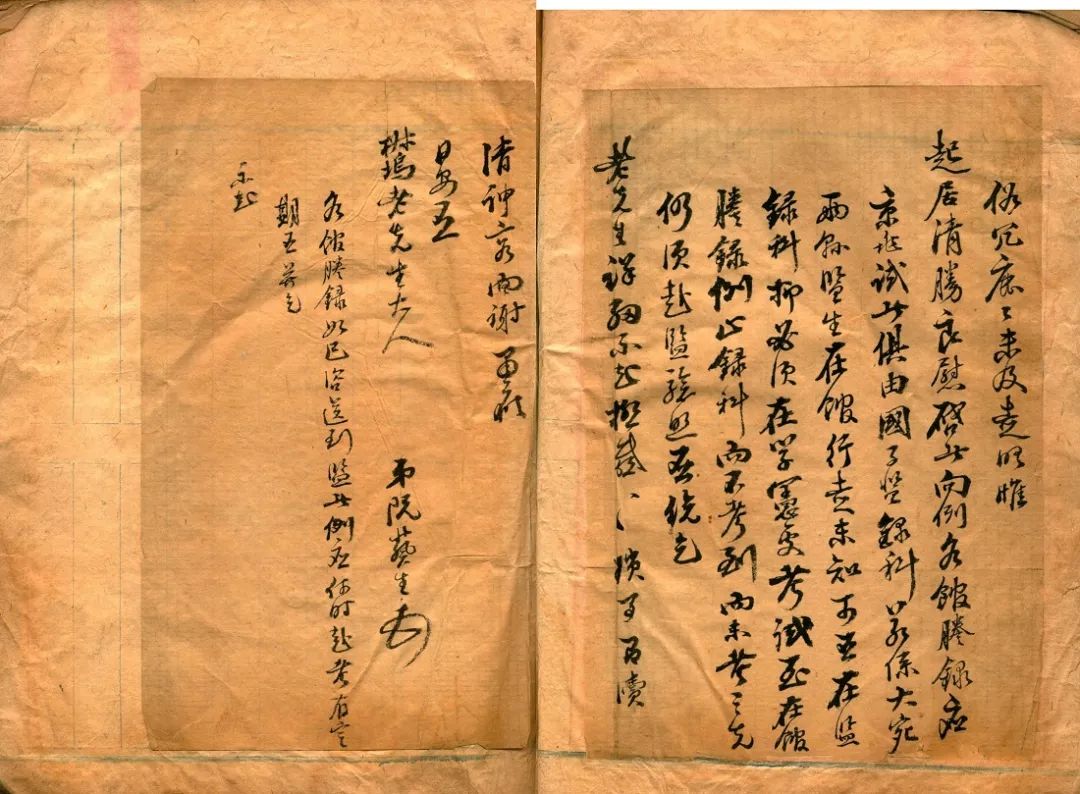

此外,参与四库全书馆誊录的监生,除了服役期满晋升为县丞、州同等官职外,在服役期间还可以参加顺天乡试[32],这也是晋身之阶。誊录档册中附有阮葵生致卜维吉的一封信(见图5),论及四库全书馆誊录如何参与顺天乡试等问题。今将此文具录于下:

俗冗鹿鹿,未及走晤,惟起居清胜良慰。启者向例各馆誊录应京兆试者,俱由国子监录科。若系大、宛两县监生在馆行走,未知可否在监录科,抑必须在学宪处考试?至在馆誊录,例止录科而不考。到而未考之先,仍须赴监验照否?统乞老先生详细示知。极感,极感。琐事有渎清神,容面谢。肃候日安,不一。

椒坞老先生大人弟阮葵生顿首。

各馆誊录如已咨送到监者,例应何时赴考?有定期否,并乞示知[33]。

图 4

阮葵生在信中提及三个问题,第一是大兴、宛平两县的监生是像以前各馆(如《三通》馆之类)里面的誊录人员一样,应京兆试时,只需在国子监录科考试即可取得乡试资格;还是必须在学宪处考试后才能取得参加乡试的资格。第二,在馆担任誊录人员的监生,照常例是参加国子监录科考试不必参加学宪之考试,已到馆还未参加考试的是否还要赴国子监验照查明出身。第三,各馆誊录如已咨送到监,应在何时赴国子监参加录科考试。誊录监生参加顺天乡试,需要参加录科考试才能获取资格。《大清会典事例》记载:“(乾隆四十四年)又奏准,四库全书处誊录内,有前由寄籍顺天入学,旋经遵例改归原籍,并由召试二等在馆行走各生,以在馆誊录,不能回籍应试,俱呈请就近在顺天乡试,应准其按照省分,归于南北中皿字号,照例由本馆送监录科乡试。”[34]“照例由本馆送监录科乡试”即是阮葵生所云大、宛两县监生在国子监录科乡试的问题。至《钦定礼部则例》有了明确的规定:“顺天乡试,官学教习、各寺院效力及各馆肄业誊录各生、部院笔帖式,俱准应试。由贡监充选者,于国子监录科;由生员充选者,仍于顺天学政录科。”[35]。

违式者处罚。由档册可知,这种处罚,主要是罚字。如谢莲锷誊录《御制诗三集》卷四十九、五十,因版心违式,被罚字五千。此处罚手段,主要也是为了保证誊录的数量与质量。

四库全书开馆初期,即规定了每日抄写字数。乾隆三十八年闰三月十一日《办理四库全书处奏请遵旨酌议排纂四库全书应行事宜折》云:“仍核定字数,每人每日写一千字,每年扣去三十日为赴公所领书交书之暇,计每人每年可写三十万字。”[36]

根据誊录档册所记各誊录人员完成的字数来计算,每个誊录人员每天誊录字数在1000字左右。以陆潮愈为例,自乾隆三十八年五月至九月之间,共誊录典籍5种、461页、136806字,再扣去领书、交书的时间,这样来算每日誊录的字数约在998字左右。可以看出,在四库馆开馆初期,誊录人员是较为严格遵守四库馆誊录规定的。

四、誊录档册与《四库全书》相关文献的研究

1.誊录档册与《文渊阁四库全书》

《文渊阁四库全书》卷前所题誊录者姓氏等,多有误者,可以据以校正。如陆潮愈,《文渊阁四库全书》本《皇清文颖》卷四十一卷首却写作“陆朝愈”。戴琠,《文渊阁四库全书》本《上谕旗务议覆》卷七、《八旗满洲氏族通谱》卷一、《建炎杂记》卷一等皆误作“戴典”。汪存堉,《文渊阁四库全书》本《朱子语类》卷三十九题作“伍存堉”、《皇清文颖》卷四十六作“汪存淯”。许荫培,《文渊阁四库全书》本《山堂肆考》卷九十误作“许因培”。谢莲锷,《文渊阁四库全书》本《山东通志》卷三十五之九误作“谢莲萼”。魏绳曾,《文渊阁四库全书》本《御制诗三集》卷三十七作“魏淳曾”、《水利全书》卷五作“魏纯曾”、《星历考原》卷一作“魏绵曾”。核此誊录档册,可知皆为《文渊阁四库全书》误书。诸阁《四库全书》书前所录誊录人员讹错漏缺等问题甚多[37],所以据之统计纂修《四库全书》参与誊录人数时,需要详加稽考。

《文渊阁四库全书》有的书卷首并无誊录者姓名,可以据以校补。《文渊阁四库全书》本《明史》卷三百〇二至三百〇六,首题“郎中丁云锦覆勘,总校官编修臣朱钤”,无覆校官、校对官及誊录者姓氏,不知誊录者为谁。誊录档册中陆潮愈名下有“《明史》卷三百〇二至三百〇六 五十七页 计一万七千二百七十九字 附一等”的记载,由此可知,《文渊阁四库全书》本《明史》卷三百〇二至三百〇六这几卷的誊录人员是陆潮愈。

《文渊阁四库全书》卷首所记誊录卷帙与誊录档册有不相符者,可以据以校正。誊录档册是用以收发、稽核、评等、议叙所用,一般不会有太多问题,但从档册再传录到《文渊阁四库全书》卷首,易滋生错误。

表 3

由誊录档册来看《文渊阁四库全书》中有些典籍的誊录人员交稿时间与分校时间问题。武英殿四库全书馆收到誊录人员誊录完成稿件并不是会立即进入分校序列。如据档册,陆潮愈誊录的《渊鉴类函》卷二百六十四、卷二百六十五,乾隆三十九年六月已经交付武英殿。而《文渊阁四库全书》本《渊鉴类函》这两卷卷首皆题:“详校官内阁学士臣尹壮图,主事臣祁韵士覆勘。总校官进士臣缪琪,校对官庶吉士臣吴省兰,誊录监生臣陆潮愈。”其中吴省兰,乾隆二十八年举人,四十三年会试未中式,乾隆四十三年四月初十日内阁奉上谕:“国子监助教吴省兰、助教衔张义年,学问尚优,且在四库馆校勘群书,颇为得力,俱著加恩准其与本科中式举人一体殿试,钦此。”[38]特谕殿试,寻列二甲进士,改翰林院庶吉士。四十五年四月散馆授编修,十二月充文渊阁校理。可知吴氏为庶吉士迟至乾隆四十三年四月之后,所以此卷校定时间也在这个时间之后。而《文渊阁四库全书》本《渊鉴类函》书前提要署校上时间为乾隆四十五年九月,当为全书经过分校、复校等之后,校定成正本的日期。《四库全书》誊录工作进展迅速,而校书速度已经远远落后进度,乾隆四十年四月十五日永瑢即提出这个问题:“且现在办书大局,非缮写之难,而校对之为难。约计每日所收书篇,可得六十馀万字,其各名下盈馀之字,又可得十万馀。今分校、覆校各员,多至百馀人,按股详校,几于日不暇给。臣等上紧董促,尚觉所校之书,不及缮写之数。”[39]

2.誊录档册与《四库全书总目》

誊录档册记载的有些书与《四库全书总目》(以下简称“《总目》”)据以著录之书,并非出于一源。在《四库全书》纂修初期,翰林院四库馆臣当先据内府藏书之书目单(并非原书),分别应刊、应抄[40],经由总纂官复核后,然后送递武英殿四库全书馆进入校正、誊录[41]。当时各家进呈之本尚未大规模运抵北京[42],故档册记载的这批书所据之本应该都是武英殿以及内府藏本。而撰写提要[43]则又在誊写内府藏书之后,或据翰林院所存进呈之本,两者不完全是一源。如《北窗炙輠录》,《总目》作“浙江鲍士恭家藏本”;《声画集》,《总目》作“山东巡抚采进本”;《文章辨体汇选》,《总目》作“山东巡抚采进本”。所以只依靠《四库全书总目》所标示的底本来源来判断《四库全书》底本的做法是不能得其真的。

3.誊录档册与《四库全书初次进呈存目》

誊录档册佐证《四库全书初次进呈存目》(以下简称“《进呈存目》”)的成书时代。《进呈存目》的成书时间,现在仍有争议。夏长朴认为应在分纂稿编写完成之后,《四库全书荟要》等编纂之前,即在乾隆四十年五月至四十一年正月之间[44]。刘浦江判断其为乾隆三十九年七月之前已进呈提要的汇编本[45],该文的证据包括(但不限于)乾隆三十九年七月二十五日上谕要求各书提要须附载其版本来源,而《四库全书初次进呈存目》全部1871篇提要中仅有7篇注明了版本来源。

誊录档册作为乾隆三十八年开馆初期工作情况的关键证据,可以看出当时主要根据内府藏本校抄《四库全书》进程,其中恰有24种图书著录于《进呈存目》[46]。如果《进呈存目》成书于乾隆三十九年七月之后,必会添补“内府藏本”等字样。而这24种图书在《进呈存目》中均不标注藏处,可见《进呈存目》的成书时代,应如刘浦江所言,在乾隆三十九年七月之前。

4.誊录档册与《纂校四库全书事略》

翁方纲的《纂校四库全书事略》(以下简称“《事略》”)是翁氏入职翰林院四库全书馆时校核内府藏书的记录。同时见于《事略》和誊录档册的书有:武英殿书作库藏《通鉴总类》、《朱子语类》、《长庆集》、冯惟讷《诗纪》;御书房藏《全芳备祖》《唐诗记事》《册府元龟》《龙筋凤髓判》《韩文考异》;圆明园藏《历代名臣奏议》;南书房藏《本草纲目》。翁方纲所办理诸书,以内府藏本为主,这与誊录档册所体现的四库全书馆初期誊抄诸书以内府藏本为主的特征相合。

按《事略》下册有批云:“各省府州县志暨各名山志,应如何办理,须公商。”上文已经言及,誊录档册中最早有乾隆三十八年五月的交稿记录,且档册中所见待抄书名都是事先确定的,则可知同样见于档册中的《甘肃通志》《江南通志》《山东通志》《吴郡志》等书确定要抄入也应早于乾隆三十八年五月。看来这个时间点应该已经作了“公商”,论定了《四库全书》应收哪些方志的问题。由此可知,《事略》当成书于乾隆三十八年五月之前。《事略》外封有题记云:“五月八日于宝善亭分看外省遗书[47],每人分廿四部。”当是《事略》书成之后,翁氏添补者。翁方纲于乾隆三十八年三月充补四库全书纂修官[48]。《事略》首即题曰“闰三月十六日同诸公敬阅内发书单商定应刻者凡二十种”。由此可知,《事略》一书当为乾隆三十八年三月至五月八日之间翁方纲在四库全书处工作记录。

五、结 语

纂修《四库全书》的原始档案,今天所常见者为《纂修四库全书档案》,内容以谕旨、奏疏为主。纂修过程中产生的直接材料,保存到今天的并不多。新发现的四库全书馆誊录档册,可以视作武英殿四库馆誊录《文渊阁四库全书》的工作档案,是一份直观且详实的武英殿收发稽核程序的原始记录,也是了解武英殿四库全书馆运作的一手史料。细绎此书,还可以发现以下几个问题:一是,至少在乾隆三十八年五月之前,已经有一批确定好的选入《四库全书》的书目,这批典籍以钦定、御纂、内府刊刻或收藏等为特点。也就是说《四库全书》纂修初期所用诸书以内府藏书为主,在外省进呈书大规模到来之前,武英殿四库馆已经利用内府藏书开始了誊录的工作。因此《文渊阁四库全书》纂修初期所据底本的问题应该重新检讨。二是,丰富了对《四库全书》纂修流程,特别是武英殿四库全书馆纂修流程的认识,可对誊录的分等、赏罚乃至晋身等问题建立更加具体明晰的认知。三是,由誊录档册可知,《文渊阁四库全书》抄录的部分典籍所据底本应为内府藏书,与《四库全书总目》著录这些典籍所据底本为各处进呈之本并不一致。这也进一步说明纂修《四库全书》是一个复杂的过程,涉及范围广、人数多,典籍庞杂,版本繁复,有关《四库全书》七阁选用底本问题的研究还不能得出简单划一的结论。誊录档册的发现也为其他《四库全书》相关文献,如《四库全书初次进呈存目》、翁方纲《纂校四库全书事略》等文献的断代和互证提供参考。

[1]该档册由山东大学杜泽逊先生收藏。先生慷慨惠示,谨致谢忱。[2]中国第一历史档案馆:《纂修四库全书档案》,上海古籍出版社,1997年。[3]《四库全书》各阁本,目前存世较为完整的为文渊阁本、文津阁本和文溯阁本(受资料所限,本文主要使用已有影印本的文渊阁、文津阁两种)。文澜阁本经兵燹后,已不完整,经历多次抄补,并非原本。[4]由于档册未编页码,本文采用此格式显示所称引内容的位置信息。[5]乾隆五十三年三月的卜惟吉履历云时年四十九岁(《清代官员档案履历全编》第22册,华东师范大学出版社,1997年,第282页),上推则当生于乾隆三年。[6]文庆、李宗昉等纂修,郭亚南等校点:《钦定国子监志》卷四十六,北京古籍出版社,2000年,第757页。[7]纂修《四库全书》职官题名录中有分校官卜维吉(《四库全书总目》,中华书局,2008年,第15页)。[8]乾隆三十八年三月十一日四库全书馆臣所拟办章程即云:“应写全书,现贮武英殿者居多,所有分写、收发各事宜,应即就武英殿办理。”而誊录完成之后,“其交到书篇,随时交武英殿装潢,归库收贮”(《纂修四库全书档案》,第75-76页)。[9]《纂修四库全书档案》,第77页。[10]由此推测,文溯阁、文澜阁以及现已失传的文源阁、文宗阁、文汇阁本誊录人,与文渊阁本也不尽一致。[11]案,办理《四库全书荟要》时,第一份《四库全书》也在抄录中,为求速度,两者誊录成果有借调应在情理之中,以是《四库全书荟要》与《文渊阁四库全书》中有部分书底本是一致的。吴哲夫从另外一个角度论及这个问题,云《荟要》著录的书约有一半多一些与阁本不同(《四库全书荟要纂修考》,台北“故宫博物院”排印本,1976年,第45页)。根据《档册》所载,只发现一例《摛藻堂四库全书荟要》本借用阁本誊抄成果的情况。[12]《纂修四库全书档案》,第170页。[13]乾隆三十八年闰三月十一日《办理四库全书处奏遵旨酌议排纂四库全书应行事宜折》云:“臣等公同酌议,令现在提调、纂修各员于在京之举人及贡监各生内择字画工致者,各举数人,臣等覆加阅定,共足四百人之数,令其充为誊录,自备资斧效力。”(《纂修四库全书档案》,第77页)可知此时已确定选用400名誊录。虽然当时具体召募的誊录人数尚不可知,但从书卷分工的情况来看,显然不止该档册所见的13人。[14]乾隆三十八年闰三月十一日《办理四库全书处奏遵旨酌议排纂四库全书应行事宜折》中即提到:“凡内廷储藏及武英殿官刻诸书,先行开列清单,按照四部分排,汇成副目。……遵旨将官刻各种书籍及旧有诸书,先行陆续缮写。”(《纂修四库全书档案》,第75页)翁方纲也提及是年闰三月十六日接到内发书单,开始办理内府藏书(翁方纲:《纂校四库全书事略》,《南京图书馆藏稀见书目书志丛刊》据稿本影印,国家图书馆出版社,2017年,第362页),其《覃溪杂抄》中所载内府各处书单,实际是当日的“内发书单”,是校办内府藏书的目录。[15]对于武英殿四库全书处分校官的职责,张升先生多有研究(《四库全书馆研究》,北京师范大学出版社,2012年,第101、186页),可以参看。[16]《纂修四库全书档案》,第379页。[17]《纂修四库全书档案》,第75页。[18]《书林清话》卷九载“四库发馆校书之帖式”(复旦大学出版社,2008年,第208-209页)以及北京大学藏《四库》底本《晏元献公类要》中所存两张校书单上,皆计本次誊抄字数以及誊抄总字数。[19]《四库全书馆研究》,第108页。[20]《四库全书馆研究》,第101页。[21]比如在陆潮愈的誊录记录中,《江南通志》以下的15种书,皆无印戳、添注卷帙、字数、等次的记录,可知待抄书名是先确定的。[22]一人负责一部书的情况,如陆潮愈抄《吴郡志》八本(六百五十七页)、《六朝事迹》上下二本(百五十七页),比较少。[23]乾隆三十八年闰三月十一日《办理四库全书处奏遵旨酌议排纂四库全书应行事宜折》称:“誊录一项,前经臣等奏明酌取六十名在馆行走,仅供写录《永乐大典》正副本之用。今恭缮《四库全书》陈设本一样四分,卷帙浩瀚,字数繁多,必须同时分缮成编,庶不致汗青无日。而其字画均须端楷,又未能日计有馀,非多派誊录人员不能如期蒇役。臣等共同酌议,令现在提调、纂修各员于在京之举人及贡监各生内择字画工致者,各举数人,臣等覆加阅定,共足四百人之数,令其充为誊录,自备资斧效力。……并请照各馆五年议叙之例,核其写字多少为等差。如五年期满,所写字能逾十分之三以上者,列为头等,准咨部议叙,其仅足字数者,次之。若写不足数,必须补写完足,方准咨部。”(《纂修四库全书档案》,第77-78页)乾隆三十八年十月十八日四库全书正总裁永瑢建议添设功过簿也提及分等与议叙的问题:“至五年期满后,将功过簿详加校对,其应行议叙之缮录人员,除按字数多寡工拙酌定等次外,仍将功多过少者,列为上等,功过相抵者,次之,过多功少者,又次之。由臣等公同核定移咨吏部,分别班次铨用。”(《纂修四库全书档案》,第170页)[24]《纂修四库全书档案》,第379页。张升:《四库全书馆研究》,第41页。[25]翁美诂修,翁昭泰纂:(光绪)《浦城县志》卷十八,清光绪二十六年刻本。[26]佚名撰:(清乾隆五十三年春)《缙绅全书》不分卷,清乾隆西荣庆堂刻本。[27]王赠芳修,成瓘纂:(道光)《济南府志》卷三十,清道光二十年刻本。[28]嵩山修,谢香开纂:(嘉庆)《东昌府志》卷十五,清嘉庆十三年刻本[29]佚名撰:(乾隆五十三年春)《缙绅全书》不分卷,清乾隆西荣庆堂刻本。[30]宋如林修,孙星衍纂:(嘉庆)《松江府志》卷四十七,清嘉庆二十二年刻本。[31]李德淦修,洪亮吉纂:(嘉庆)《泾县志》卷十三,民国三年重印本。[32]张升:《四库全书馆研究》,第231页。[33]此信札释读,承朱兆虎、董岑仕老师提出修订意见。[34]昆冈等:《大清会典事例》卷三三七,《续修四库全书》第803册,上海古籍出版社,第354页。[35]王杰等:《钦定礼部则例》卷八五,《钦定礼部则例二种》第4册,《故宫珍本丛刊》影印本清乾隆六十年刻本,海南出版社,2000年,第73页。[36]《纂修四库全书档案》,第77-78页。[37]卷前誊录名氏有讹误缺漏的情况,黄明理《文渊阁本四库全书誊绘人名录与辨析》(《中国学术年刊》,2014年,第36期)与王大帅《文渊阁四库全书誊录群体研究》(河南大学硕士论文,2016年)等已有揭示。[38]《纂修四库全书档案》,第812页。[39]《纂修四库全书档案》,第378页。[40]乾隆三十八年四月乾隆皇帝谕云:“现今所有内府旧藏,并《永乐大典》内检出各种及外省进到之书,均分别应钞、应刊,以垂永久。”(《清高宗实录》卷九三三,第564页)[41]《四库全书馆研究》,第99页。[42]乾隆三十八年五月翰林院四库全书馆馆臣才开始校办采进书(张升:《四库全书馆研究》,第65页)。[43]乾隆三十九年七月二十五日上谕中始指示提要办理须添注来源:“今进到之书,于纂辑后仍须发还本家,而所撰《总目》,若不载明系何人所藏,则阅者不能知其书所自来,亦无以彰各家珍弆资益之善。著通查各省进到之书,其一人而收藏百种以上者,可称为藏书之家,即应将其姓名附载于各书提要末。其在百种以下者,亦应将由某省督抚某人采访所得,附载于后。其官版刊刻及各处陈设库贮者,俱载内府所藏。使其眉目分明,更为详细。”(《四库全书总目》卷首“圣谕”,中华书局影印本,2008年,第2页下。又见于《纂修四库全书档案》,第228-229页;题为《谕内阁著四库全书处总裁等将藏书人姓名附载于各书提要末并另编〈简明书目〉》,文字略有出入)[44]夏长朴:《〈四库全书总目〉研究的新资料——“台北国图”所藏〈四库全书初次进呈存目〉》,《第二届中国古文献与传统文化国际学术研讨会论文集》,2011年,第17页。[45]刘浦江:《四库全书初次进呈存目再探——兼谈〈四库全书总目〉的早期编纂史》,《中华文史论丛》第115期,2014年,第304页。[46]《文公易说》《尚书通考》《读书管见》《春秋直解》《四书辨疑》《论语解》《南北史合注》《山东通志》《吴中水利书》《建炎杂记》《龙筋凤髓判》《北窗炙輠》《独醒杂志》《徂徕集》《鄱阳集》《澹庵文集》《石屏集》《洺水集》《樵云独唱》《秋涧集》《沧螺集》《王右丞诗集笺注》《诗纪》《唐诗纪事》。[47]外省遗书最早进呈至翰林院四库全书馆者,有李质颖于乾隆三十八年闰三月、四月分三次进呈的818种(《纂修四库全书档案》,第134页)。[48]翁方纲撰,英和校订:《翁氏家事略记》,清道光刻本。又见沈津:《翁方纲年谱》,中央研究院中国文哲研究所印本,2002年,第66页。

【作者简介】

李振聚,山东大学文学院研究员。研究方向:目录版本校勘学、中国经学。

|

.jpg)