|

转载自中华书局官网 网址链接http://www.zhbc.com.cn/zhsj/fg/report/bookreviewinfo.html?id=4028859658285ab701588ea764b10648

评论内容:

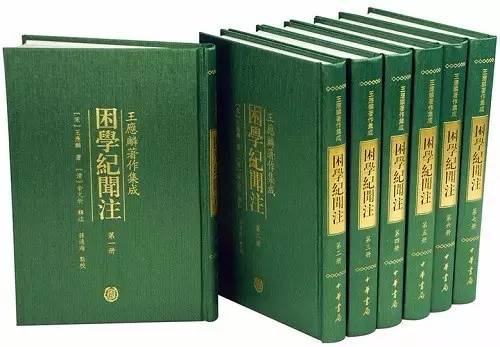

2016年4月27日,《困学纪闻注》(全七册)终于见到样书,一册册拆开塑封,崭新的书页墨香盈溢,烫金的书名熠熠生辉,心中百味,甘苦自知。办公室书柜中厚厚四个文件袋的书稿档案,从书局图书馆借来的线装底本、校本,书桌上整齐摞着的原稿以及各个校次的校样,见证、记录了她从2012年2月到2016年4月,历时四年多的出版历程。而她的整理过程,亦是曲折而艰难,先从这里谈起。

一、曲折艰难的整理过程

《困学纪闻》是王应麟的代表作,亦是宋代学术笔记的卓越之作,以札记文累积结撰而成,涉及范围极为广博,其论述包括经学八卷,史学六卷,文学三卷,天文、地理、诸子二卷,杂识一卷,共二十卷,两千六百余条。清人翁元圻注,条分缕析,博征广引,从训诂到义理,无不涉及,可谓是书的集大成之作。

本书的整理者孙通海先生,中华书局编审,在古籍整理方面,曾点校整理《陈献章集》(中华书局1987年)、《南北朝文举要》(中华书局1998年)、《钦定词谱》(合作,学苑出版社2008年)等典籍。其中,尤以宋人王应麟的《困学纪闻》下力颇多,如先为新世纪万有文库整理了简体白文本(辽宁教育出版社1998年),后又为儒藏精华编本整理了繁体本(北京大学出版社2009年),以上两种皆以元刊本为底本,仅有原文而无注文。2007年,应中华书局之约,开始整理清人翁元圻《困学纪闻注》,整理方案的确定可谓一波三折。

孙先生2009年3月《关于整理<困学纪闻>一书的情况》(此件是呈傅璇琮先生的报告,以下简称《情况》):“两年前,应中华书局之约,开始整理清人翁元圻的《困学纪闻注》……此约不久,傅先生董理王应麟著作出版,建议以翁注为主,予以各版本校,并加之清末的《补注》和《参注》[1],以及清人的眉批,合为《集校集注困学纪闻》一书。”

整理过程中,孙先生发现翁注的诸多不足,决心改变原计划,在翁注的基础上,编为新注,拟称《困学纪闻疏解》。《疏解》“包含四方面内容,即集校(以版本校为主,兼顾文本的重要异文),书证(文本的源流),注释(侧重文献内涵的概念与学术思想,兼顾术语的解释),案评(以清人的笺评为主,间有本人疏评)”。正如孙先生所言,《疏解》是他“多年在《困学纪闻》爬梳中萌生的心志,决非轻易之事”(《情况》)。2012年3月交付我《情况》时有批语:“所谓《疏解》,只做了二卷而终。如若完稿,非十年不可,故反复如此。”限于时间、精力,孙先生《困学纪闻疏解》的宏伟计划搁浅,改做翁注原书整理。

孙先生2011年9月20日在写给当时接手此稿的编辑王勖老师的信中谈到:“这次整理《困学纪闻》,从‘疏解’、‘集注’到原书整理,走了很长的路,若非傅(璇琮)先生大力扶植帮助,可能早已放弃了。”整理工作,在傅先生的关心扶助下,于曲折中艰难前行,书稿终于在2011年9月交付书局,由历史编辑室的王勖老师负责。因工作需要,王勖老师调入二十四修订办公室,书稿转给入职不久的我。当时,我正在协助柴剑虹先生编纂百年局庆的出版物之一《中华书局百年总书目》,书稿只能暂时搁置。待转年春节后即2012年2月,我回到历史编辑室,开始编辑工作处理的第一部大书稿,即是此书。我的工作日志上清晰记录着:“2012年2月24日(星期五)晴 翻阅《困学纪闻》,细读《点校说明》,查阅相关版本情况。”本书的编辑出版历程就此开启。

二、磨砺精品的出版历程

《困学纪闻》是“王应麟著作集成”的重要品种,2010年度国家古籍整理出版专项经费资助项目,200余万字。对于我这位新编辑来说,独立承担这部书稿的编辑工作,着实是个不小的挑战。《困学纪闻》原文涵括四部,文献阅读难度大,加之清翁元圻注文层级繁复,通读书稿需要十分耐心、细心,不明之处勤查文献,否则草草看过,难以深入,隐患无穷。在审读、校对、统理各个阶段,我们审慎处理,严格把关,力求保证书稿质量,提升书稿价值,磨砺出精品。

1. 审读阶段

书稿审读,是编辑案头工作的起点,亦是编辑能力的体现。我的审读工作从以下四个方面展开:

第一,保证书稿的点校水平。我先细读了《点校说明》,把握本书的整理方法、体例,整理者对王应麟《困学纪闻》的原著文字,采用版本校,对翁元圻的辑注文字,综合运用他校、本校、理校等校勘方法。我从书局图书馆借来整理者所据底本(两部清道光五年余姚守福堂刻《困学纪闻注》)、校本(《四部丛刊三编》影印江安傅增湘所藏元刊本《困学纪闻》、清嘉庆二十四年万希槐《困学纪闻集证合注》),凡是工作本上的改动之处,我都一一核实了底本,纠正了误改之处,并将整理者迳改底本不当之处标出,建议出校,新增校勘记约173条;每一条校勘记,均复核底本、校本及他校引书,将不当之处标出,请整理者斟酌裁定。

第二,建议整理者编制拟目,以便利检索。整理者已按卷为单元,为本书逐条加上序号,全书两千多条文字,每条都有了自己的代号,便于称谓、引用及检索。我根据本书内容博杂且主要用于检阅的特点,建议整理者在清人《困学纪闻翁注编目》的基础上重新编拟新目。新编制的拟目是对王应麟原条所记所论(诸如人、事、典籍、学问等)及翁氏集注部分少量重要内容的概括性摘录或小结,力求简明地反映出原条文各层的主要内容,以此起到提示检索的作用,亦可作为一种辅助阅读的工具。为了醒目,各条拟目排在正文上方的天头部位;为了便于全文检索,各条拟目按卷次及正文序号之顺序汇辑一编,置于卷首。序号和拟目的编制,便于读者检索利用,增加了本书的附加值。

第三,附录版本序跋。《困学纪闻》自元代编就以来,历代多有刊刻,在诸多版本中,有不少俊士达人为该书作序题跋,或阐明其弘旨深义,或探讨其版本源流,或发心得胸臆,或辨见闻曲直,无不对后人研讨该书饶有益处。我查阅了书目文献资料,并搜罗了有关《困学纪闻》版本研究的全部文章,提出了辑录版本序跋的线索,得到整理者认同。本书辑录原刻未附的序跋题记,附于书后,为研读《困学纪闻》提供了重要资料。

第四,精心设计版式,版面美观大方。本书正文分上下两栏,上有拟目,下有正文、夹注、文后注、校勘记,较为复杂。在正式排版前,我先试排样张,反复斟酌。鉴于本书文后注所占比重较大,如按一般版式,正文字号为小四,文后注为小五,则注文阅读有些“吃力”,故将正文调整为13磅(介于四号和小四号之间),注文为五号,则阅读感受大为改观。鉴于本书上下栏之间已有栏线,校勘记如排页下注,则又增加一道注线,版面显得分割过碎,故改为段后注,排小五号字以与文后注区分。经过几轮调整,最终确定版式。

2012年3月我根据抽审的部分稿件,撰写了初审意见。二审李静主任和三审徐俊总编作了详细的批示。2012年4月11日开始全面审读工作,因为书稿量大,与整理者协商,采用以数卷为单位,编辑边审读,整理者边核改的方案:编辑初审、提出意见—→整理者修改并编制拟目—→编辑复审、编辑加工—→整理者复核、确认每一处改动,其间不断与整理者探讨交流,了解他的想法,再提出我的建议,双方反复沟通,最终达成一致。

书稿的审读工作用了近一年的时间,2013年3月18日发稿。发稿时我撰写了审读报告,并附上全书编次、整理者迳改底本记录、排版样张等。二审李静主任和三审顾青总编对审读报告中提出的问题作了具体的批示,顾总还专门找我面谈,帮我梳理解决书稿问题的层次和重点,使我深受启发和教益。顾总在批示中说:“希望在校样阶段更加仔细,把此书做成一个善本。”这是领导的期望,亦是对我的鞭策。2013年4月发稿完成后,5月按既定版式,开始全部书稿的排版工作。7月书稿排版完成,进入校对阶段。

2. 校对阶段

三校是保证书稿质量的必要环节。2600余面的校样,改得“五色斑斓”的原稿,对校对既是不小的压力,也是专业能力的考验。当时,考虑到古籍中心编校部承担着书局重大项目的校对工作,十分繁忙,我先请出版部校对科的孙迎丰老师(孙通海先生之子)做一校。不料,2013年8月21日孙老师摔伤,右臂、左腿骨折,需要相当长的治疗恢复时间,已不能正常工作,而此时校样只校了400余面。焦急无助的我,找到编校部主管李晓霞老师协调,李老师得知书稿是古籍补贴项目——学术笔记名著《困学纪闻》,整理者用力甚深,编辑也作了细致加工,慨然应允承担本书的三校工作。

9月初,全部原稿、校样转编校部。初、二连校由宋梅鹏、彭春芳两位老师完成,他们不仅以严谨细致的专业水准“死校”原稿,还以自己的学识敏锐发现问题,查找资料,提出疑问,撰写了详细的《校对说明》(整理者查核后,确认九成意见都是正确的)。2014年3月初,两校全部完成。本书为上下双栏的版式,各条拟目的位置在对应正文的上方,一旦修改正文导致串版,拟目不能自动随正文移动,故正文内容,拟目内容、位置必须在两校完成的一校样上改定。为了节省时间,我采用了校对、编辑、整理者、排版滚动进行工作的方案:校样分五批返回编辑—→编辑审阅—→整理者核改—→编辑确认改动—→退改排版—→二校样返回,安排三校。

这期间,出现了一次重大周折——更换底本。整理者在校阅第一批校样时,发现校对提出的某些“底本”所无之句或与“底本”不同之字,核对手里的“底本”,均准确无误。孙先生退返校样时,向我提出这个问题。我提供给孙先生的“底本”是中华书局图书馆藏清道光五年余姚守福堂刻本(编号:47171—47184),提供给校对的是另一部同馆藏同版本(编号:157233—157240),两本相互比对,前者字迹漫漶,为后印本,后者字迹清晰、墨色均匀,为初印本,后印本挖改了初印本个别明显的讹误[2],还增补了部分内容[3]。从整理古籍选定底本的角度看,后印本优于初印本。此前,整理者采用的底本是初印本。思量再三,我们决定更换后印本为底本,这意味着必须重新校对一遍底本,并改定相关校勘记。与整理者商定,整理者在核定校样时先校改一遍,再由三校校核一遍,以保证我们的整理是严格的“底本式”。

三校的两位老师,李晓霞、梁五童,都是书局校对的业务骨干。李老师是编校部主管,平时工作繁杂,梁老师当时借调到古籍办工作,他们利用自己的休息时间(下班后、周末、节假日),加班加点校核,于2015年2月完成了本书的三校。三校不仅承担核对底本、原稿、上校样的任务,还需要对全书的编校质量进行审查。在《三校说明》中,两位老师对各卷内容(包括用字、标点、专名线书名线)提出疑问,对全书体例的规范统一提出建议,为清样阶段,整理者核查遗误,编辑统理全稿,提供了有益的帮助(参下文)。三校期间,校样分三批返回编辑,编辑亦分批请整理者核定了校对提出的疑问。

3. 统理阶段

三校后的校样,面目清晰,但统理全稿的工作,仍然不能有丝毫放松。先从校勘记入手,此前原稿审读阶段,我把主要精力放在出校原则与出校内容上,对出校体例虽注意并特别提示整理者统一处理,但未全书逐一清查。2015年2月,我逐条审查了卷一至卷五的校勘记,粗略审阅了卷六至卷二十的校勘记,发现全书引书版本及出校层级,校勘用语的使用,均有不规范统一之处。我撰写了《三校后<困学纪闻>校勘记统理要求》,细致列出了统理要求与查改方法,请整理者统查修改。2015年4月底,整理者查改完毕。

整理者查改过的校样,我按《统理要求》又复查了一遍。检查中,特别注意整理者容易遗漏的问题,如校码位置是否正确,被校词与正文是否一致,卷数是否统改为简式,误脱衍倒等出校的校语是否全书一致,等等。这还仅仅是校勘记。正文检查中,标点,专名线书名线标注,皆为必查项。另外,本书引文层次繁复,多有三四层引号者,特别容易出现只有上引号而无下引号的情况,对成对引号上下对应的问题,我专门检查过一遍。本书上栏小标题的位置、排列方式,也专门检查过。全书版式,包括各级标题,正文各层级,中缝,目录等等,均一一检查。鉴于本书各条均编有序号,我与整理者商议,采用了三校李晓霞老师的建议,将互见条目中“今……页”删去,改出“按见本书卷××第##「※※」条(注)”、“按见本书本卷第##「※※」条(注)”,既简明清晰,又避免了核定页码可能产生的漏误。

我的经验是,每次统查相关的一两项问题,效率高且不易有遗漏。逐项检查下来,2000多面的校样,已翻阅了10余遍。统理阶段,在内容、版式确定的情况下,统一规范全书体例,保证了本书正式出版的编校质量。

经过数月的统理,校样退改出新样,请梁五童、宋梅鹏两位老师核红。清样于2015年12月底申请付型,顺利通过质检后,进入出版环节,终于在今年五一国际劳动节前见到样书,劳动成果,是送给劳动者最好的礼物。回首四年多的编辑出版历程,沉淀下些许心得与体悟,愿与同仁分享。

三、心得与体悟

记得唐君毅先生讲过:“许多道理都要如从刀锋上说过去一般,乃能入微。”这正是我处理这部书稿的感受。一位新编辑需要磨练,而这种磨练需要一个过程,一个不太“好受”的过程,不能操之过急。通过对书稿的细细打磨,才能逐步提高独立审稿和编辑加工的能力。

案头工作之外,如何与作者有效沟通,亦是编辑应该用心之处。从审读、校对到统理的各个阶段,每次与孙先生探讨交流,我都平心提出疑问或建议,认真倾听他的想法,先生有时脾气急躁,我就慢慢疏解,并多关心他的身体、生活。诚心相待,耐心磨合,很多问题逐渐解决,我与先生一家也结下了深厚的情谊。

在对书稿四五轮的修改、核定中,先生虽已年过七十,身体不佳,但坚持每天工作十四五个小时,如此勤勉敬业,令人心生感佩。先生对如何处理古籍书稿的慧识,亦使我获益良多。每每看到校样上先生端正整齐的笔迹,都能感受到他校阅时的专注与谨严。我深感自己有责任编好此书,使其以高质量出版。

孙先生在《点校说明》说:

本书的整理完成,决非末学一人之力所能为,在多年爬梳中,傅璇琮先生、张骁飞博士、洪涛同仁等都给予了宝贵的帮助。特别是定稿阶段,责编李爽女士以中华书局传统的学识、传统的责任心和传统的做嫁衣精神处理此稿,使之能够顺利出版。此外,本书的校对人员以自己的学识和恪职提高了本书的质量,值得敬重。对此,谨致谢忱。点校中存在的失误,敬请诸君随处是正。

“中华书局传统的学识、传统的责任心和传统的做嫁衣精神”,这“三传统”是孙先生对我的鼓励,我亦把它当作自己努力的方向。在继成书局优良传统的基础上,开拓创新,为古籍整理事业尽一份绵薄之力。坚守这个传统、这份事业的,还有我的同事,“本书的校对人员以自己的学识和恪职提高了本书的质量”,他们值得敬重!

古籍整理图书,若想达到专业的水准,需要专业的整理者,专业的编辑,专业的校对,缺一不可!磨砺出精品,是三者共同努力的结果。

本书点校精审,检索便利,资料丰富,是《困学纪闻》整理的一部善本。但正如孙先生所言:“《纪闻》非等闲之书,只有非等闲之人才能通晓它。”我们虽勉力为之,亦难免漏误,真诚期待读者的教正,使本书不断完善。

《困学纪闻注》的整理与出版,是《困学纪闻》注释与研究的一个进阶,希望孙先生未完成的《困学纪闻疏解》,能后继有人,为《纪闻》提供一部更能满足今人阅读与研究需要的新版本。

[1]按,清张嘉禄《困学纪闻补注》、赵敬襄《困学纪闻参注》。孙先生在2011年9月20日写给王勖老师的信中谈到:“翁注后有《补注》、《参注》问世,此二书是针对翁注的补遗,并非校理王氏原文,谈不上作校本;且规模不大,如附录,犹如大河中注入小溪……(我曾做过汇注,发现价值一般。这次改做纯粹的整理,不想附些零碎。作为专门研究者可自选读)。”

[2]如卷十四第21条“元圻案”引“《南史·齐江夏王锋传》:‘锋年四岁,性方整……’”按两“锋”字初印本作“铎”,后印本挖改为“锋”。

[3]如卷一第98条“元圻案”末云:“晁说之说,见《易规·训诂》条。”此句初印本无。

|

.jpg)