|

2023年12月2日至3日,由中国人民大学清史研究所主办、《清史研究》编辑部协办、清风学社承办的第十三届青年学者论坛在京成功举办,本届论坛主题为“建构清史学科自主知识体系”,并特设“清风学社二十周年庆典”环节。来自中国人民大学、北京大学、清华大学、中山大学、南开大学、四川大学、香港中文大学、美国威斯康星大学麦迪逊分校、日本京都大学、日本名古屋大学等海内外35家高校及科研机构的81位青年学者参会。

12月2日上午9时,论坛开幕式在中国人民大学逸夫会议中心第二报告厅举行。中国人民大学研究生院副院长于春海、校团委书记熊宇平、历史学院院长朱浒、教育部人文社会科学重点研究基地主任杨念群、清史研究所所长胡恒、《清史研究》主编刘文鹏、清史研究所副所长李光伟、萧凌波以及清史研究所董建中、刘贤、赵逸才等老师出席开幕式。论坛开幕式由清风学社第二十一届理事会社长、清史研究所2022级博士研究生石权耕主持。

清风学社第二十一届理事会社长,清史研究所2022级博士研究生石权耕主持开幕式

开幕式伊始,中国人民大学研究生院副院长于春海老师向各位与会学者表示欢迎,希望大家在为期两天的会议中交流学术观点、拓展学术视野,产生的学术成果能够有力回应“建构清史学科自主知识体系”这一论坛主题,并预祝会议取得圆满成功。

中国人民大学研究生院副院长于春海老师致辞

校团委书记熊宇平老师致辞表示,以清史所在读硕士生、博士生为筹划主体的青年学者论坛,在搭建学术平台、开阔学术视野、活跃学术氛围方面起到重要作用,体现了广大青年学子探索学术前沿的奋进姿态,展现出良好的精神风貌。

中国人民大学校团委书记熊宇平老师致辞

杨念群老师代表清史所寄语在场青年学者,要坚持独立思考,勇于挑战权威,与旧有观点形成对话、产生冲击,建立自己的学术观点;要具备贯通意识,打破历史分期的壁垒,使清史与其他时段的研究形成对话呼应,培养通史眼光;要富有想象力,扩展知识储备,提高跨学科综合实力,在研究中勇于提出新问题,采用新方法。

中国人民大学清史研究所重点基地主任杨念群老师致辞

参会学者与嘉宾合影后,进行主题报告环节,共宣读六篇论文:中国人民大学清史研究所博士生郭黎鹏《从盟约到条约:清朝对外议约历程的演变》、中山大学历史学系博士生谢殿诚《“以公完公”:清前期绿营公费名粮与军中财政》、中国人民大学清史研究所博士生陶志鑫《换刑圈禁与清代皇族法律一统》、威斯康星大学历史系博士生王兆珅《知识传承与民间信仰中的历史记忆:对三月十九日“太阳生日”传奇的再考察》、四川大学历史文化学院博士生陶亮《廖平、康有为“学术公案”之再鞫与定谳》、中国人民大学国际关系学院政治学系博士生谈玉衡《“帝制之国”:晚清“帝国”观念与思想资源》。报告内容涉及清代外交制度、军队财政、皇族法律、历史记忆、儒学公案、文化观念等诸多面向,充分体现本次论坛选题的丰富性。

主题报告环节

中央民族大学历史文化学院何永智老师、中国人民大学清史研究所夏明方老师分别对前、后三篇主题报告进行点评,认为以上文章或是创新研究方法、或是挑战既有研究、或是回应学术热点,均有出彩之处。同时,两位老师也对论题的聚焦、概念的界定等问题提出了中肯意见。

中央民族大学历史文化学院何永智老师点评主题报告

中国人民大学清史研究所夏明方老师点评主题报告

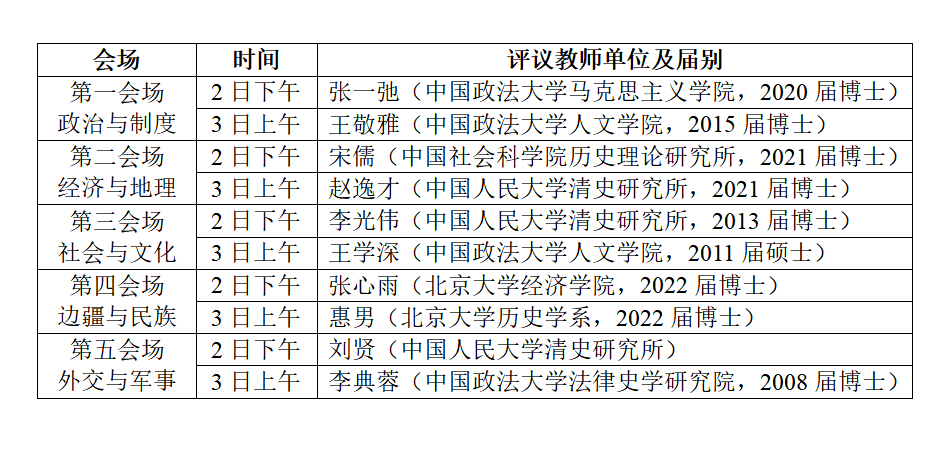

12月2日下午及12月3日上午,论坛在人文楼、立德学生公寓研学工坊分设五个会场进行分组讨论,分别围绕“政治与制度”“经济与地理”“社会与文化”“边疆与民族”“外交与军事”等五大主题进行会议报告,并由青年学者相互评议。为给予青年学者切实指导,将学术薪火代代相承,本届论坛新设教师评议环节,邀请清史所教师以及在京内高校、科研机构任职的清史所校友担任评议教师,每半天报告结束后,由分会场评议教师做学术点评。

第一会场的讨论涵盖制度、思想、运作、仪式与文本实态等多个方面,围绕政治史研究的基本问题阐发新见。第二会场关注内务府、粮价、盐政、典当、田赋、仓储、徭役、政区、驿道、汛防等多个方面,灵活运用档案、方志、账簿、田野考察记录等多种史料,对诸多传统问题,都有“深翻”与回应。第三会场既有对社会治理的关注,又有对清代学人的讨论,坚持了回到文献本身、回到人本主义的研究路径。第四会场的讨论则集中在边疆民族领域,综合利用满文、蒙文、藏文等多种少数民族语言,从多种面向考察研究对象,提出新的见解与回应。第五会场聚焦军事与外交两大论题,既有对传统问题的回应,又有利用历史人类学方法研究地方军事史的新尝试。各分会场均留有自由讨论时间,现场气氛热烈,一些与会学者会后迟迟不舍结束讨论,体现出浓厚的学术热情。

分会场报告

12月3日下午14时,经过为期一天半的学术讨论,青年学者论坛闭幕式暨清风学社二十周年庆典在逸夫会议中心第二报告厅举行。

论坛闭幕式首先由清华大学人文学院历史系博士生万学慧、中国人民大学清史研究所博士生周传龙、武汉大学历史学院博士生吴族勇、浙江大学历史学院博士生彭佳成、中国人民大学历史学院硕士生胡晓明作为第一至第五会场代表,依次介绍各会场关注的核心议题,总结会场的学术讨论情况。

分会场总结报告

随后,中国人民大学清史研究所所长胡恒老师作学术点评,他将自己学生时代筹备、参加青年学者论坛的经历,与本届青年学者论坛进行对比,总结了论坛参会论文在论题关怀、方法应用等方面的变化。他进一步表示,“建构清史学科自主知识体系”,要坚持学术的反思性,勇于与前辈大家对话;坚持自身研究的主体性,尝试提炼基于清朝自身历史的叙事框架;要求学理化建构与理论化凝练,特别是标识性概念。自主知识体系不是要做“中国例外论”或“清史特殊论”,而要追求从清史研究出发的贯通性解释,并尝试将清朝视作一个全球性时间概念并进而超越中国经验,具备在全球范围内特别是对后发现代化国家历史进程解释的普遍性。

中国人民大学清史研究所所长胡恒老师作学术点评

短暂休息后,清史研究所副所长萧凌波老师主持颁奖仪式,介绍论坛评审流程,宣读第十三届青年学者论坛获奖名单。四川大学历史文化学院博士生陶亮《廖平、康有为“学术公案”之再鞫与定谳》、中国人民大学清史研究所博士生屈成《摆站与明清法制变迁》两篇文章获一等奖。中国人民大学清史研究所博士生孙岩《声与政通:清代城市的钟鼓之音与“声教”统治》、中山大学历史学系博士生谢殿诚《“以公完公”:清前期绿营公费名粮与军中财政》、四川大学历史文化学院博士生高龙《铁路借款合同认知分歧与四川保路风潮的演变》、威斯康星大学历史系博士生王兆珅《知识传承与民间信仰中的历史记忆:对三月十九日“太阳生日”传奇的再考察》、中山大学历史学系硕士生孙悦淇《“穷民”还是“汉奸”——第二次鸦片战争时期英法联军的中国苦力》五篇文章获二等奖。中国人民大学人文学部学术委员会主任黄兴涛老师、《清史研究》主编刘文鹏老师为获奖者颁奖并合影留念。

黄兴涛、刘文鹏老师分别为一、二等奖获得者颁奖

屈成、陶亮两位学者作为获奖代表发表感言。

一等奖获得者、中国人民大学清史研究所博士生屈成发言

一等奖获得者、四川大学历史文化学院博士生陶亮发言

今年是清史研究所清风学社成立20周年。自2003年12月正式创立,清风学社一直是协助清史研究所开展各项学生学术活动的主要力量。值此青年学者论坛盛会,学社特地举办“清风学社二十周年庆典”,并邀请清风学社第一届理事会社长、清华大学附属中学王峰老师及第一届理事会成员代表、中国社会科学院古代史研究所副研究员吴四伍老师等参加庆典,与在校师生和青年学者共同观看清风学社成立二十周年庆典视频。视频中历届学社理事会成员代表一一寄语清风学社,祝愿学社在清史所的引领下迎接新的辉煌。

在校师生和青年学者共同观看清风学社成立二十周年庆典视频

王峰师兄作为创社代表发言,细数清风学社创立经过,绘声绘色地回忆起编辑第一期《清风学刊》以及学社首次承办青年学者论坛的精彩瞬间,期待学社创造更加辉煌的未来。

第一届理事会社长王峰师兄发言

随后,《清风学刊》现任主编,清史研究所2022级博士生陶志鑫代表学社向到场嘉宾介绍学刊过往人物历史,以及最新的第11期学刊的编辑出版情况。

《清风学刊》现任主编陶志鑫同学介绍学刊情况

最后,中国人民大学历史学院院长朱浒老师作大会总结发言。他充满感情地回忆了1998年的今天自己参与首届青年学者论坛筹备的情景。不知不觉间,青年学者论坛已走过二十五载岁月,见证了清史所一代代学人传承相续,也见证了整个清史学术研究队伍的不断壮大。他代表会议主办方向所有投稿、参会的学者、向历届清风学社理事会成员、向所有后勤保障人员致以诚挚感谢。

中国人民大学历史学院院长朱浒老师作大会总结发言

至此,中国人民大学清史研究所第十三届青年学者论坛圆满结束。本次论坛自2023年8月征稿以来,得到学界各位青年朋友们的大力支持,至截止日共收到海内外68家高校及研究机构投稿208篇。入选论文内容包罗广泛,方法屡现新意。既有以细部见整体的个案研究,也有对大历史大理论的凝练概括;既有对传统问题的再挖掘,也有对国际学术热点的回应;既有对优良史学传统的继承,也有跨学科的理论与方法尝试。广大青年学子尝试从方法、路径、观念、史料多个角度,思考“构建清史学科自主知识体系”的当代清史学术命题。清风万里,共沐清风,祝愿各位青年才俊身体康健、学业精进,望后会有期!

清风学社指导教师、清史研究所副所长萧凌波

与清风学社第二十一届理事会全体成员合影

|