|

2022年3月3日下午,中国人民大学博士生“史学前沿”系列讲座春季学期第二讲线上、线下同步进行。中国社会科学院考古研究所研究员、中国社会科学院研究生院考古系施劲松教授,应邀做了题为“三星堆:一个考古学揭示的区域文明”的学术报告。此次讲座由中国人民大学清史研究所夏明方教授主持,考古文博系陈胜前教授评议。

讲座从三星堆考古发现的历史开始,依次讨论了学界对三星堆考古发现的认识、1号坑与2号坑出土的遗物、近年来三星堆考古的最新发现、三星堆文化的时空背景与源流,以及三星堆考古发现的意义等问题。

施老师指出,三星堆遗址位于四川盆地西部,地处成都平原。1934年,华西协和大学博物馆主持了最早的三星堆发掘。此次发现的玉璧、玉璋和玉琮表明三星堆遗址的地位非同寻常。上世纪60年代学术界根据新的考古调查和相关发现,推测三星堆可能是西周至春秋时期古蜀国的政治经济中心。1980年以来,随着考古工作的持续开展,迄今已知三星堆遗址面积达6平方公里,遗址中心城址面积达3.5平方公里,四周均建有城墙。城址的中轴线上分布有多处台地和器物坑,城址内外有房址、墓葬等,出土了青铜器、玉石器等丰富的遗物。

据施老师介绍,三星堆出土的遗物类别丰富、风格独特。其中已报道的重要考古成果是1986年发现的1号坑和2号坑。1号坑内掩埋器物420件,以青铜器为主,另有金器、玉器、石器、陶器、象牙、海贝等。青铜器包括人像、人头像、人面像、人面具,各类青铜容器,以及动物形饰件、戈、方孔器、瑗等。2号坑相较于1号坑规模更大,出土遗物更丰富,有青铜器、金器、玉器、绿松石、石器、象牙及其制品、海贝等。青铜器中较为重要的发现有立人像1件,高206.8厘米,人像部分与真人高度相仿。人头像及面具的数量和种类丰富,还有造型独特的眼形器、神树、太阳形器、“神坛”和“神殿”等。

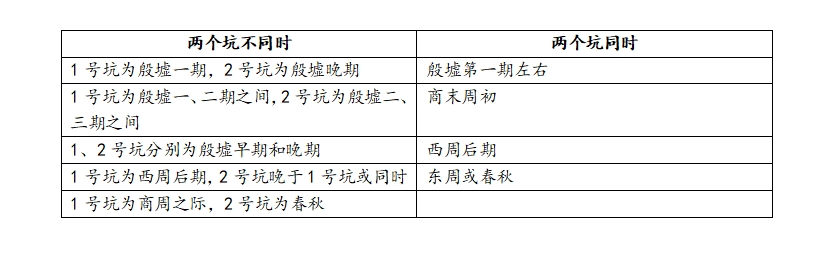

围绕着以上发现,学界的研究集中于祭祀器物坑的时代、性质,及其反映的文化面貌、宗教信仰、文化源流等方面。施老师认为,自三星堆祭祀器物坑发现以来,学界围绕这一发现进行了多层面、多维度的研究,提出了各种观点。其中,对器物坑的年代、性质等存在种种不同认识(见下图),对于青铜立人像、头像、神树等遗物,也有各种各样的解释。认识的多样既是因为三星堆的考古发现非常独特,超出了我们已有的知识范围,同时也在于研究方法的差异。对待三星堆与商文化的关系、考古发现与传说的关系看法不同,也会带来不一样的认识。施老师进而就讨论了研究方法,提出年代判定应从实物入手,借助比较和科技的方法,认识器物坑及埋藏物的性质应综合考察,避免解释的随意性。

施老师认为,通过比较研究,三星堆1、2号坑的埋藏物年代相当于二里岗上层文化时期或殷墟早中期。4号坑的碳十四数据集中在距今3100-3000年,说明器物坑的年代应相当于殷墟晚期。据此,三星堆文化的起始年代为公元前13世纪中叶或稍早,三星堆遗址的早期遗存属于新石器时代的宝墩文化,晚期遗存为青铜时代的三星堆文化。1、2号坑出土遗物可以分为三类,第一类是具有象征性的器物,用来表现祭祀的对象;第二类是表现祭祀场景、祭祀活动的器物;第三类是祭祀用器。三类器物表达了王权和以太阳崇拜为主的宗教信仰这两个主题。至于器物坑的性质,因暂不能确定祭祀的目的和对象,可称为祭祀器物坑。

2020年至今,在三星堆的考古工作有重大进展。新发现的3号坑至8号坑出土数千件遗物,种类包含青铜器、玉石器、金器、象牙、陶器、骨器、丝织品等。特别是青铜器,器形丰富,有青铜顶坛人像、顶尊人像、扭头跪坐人像、大型面具、神树、神兽(神坛)、眼形器、圆口方尊、方口方尊,金器有金面具、鸟形饰等。据目前所知的信息,这些遗物的类别和表现的主题仍与1、2号坑相同。新发现的6个坑可以检验过去的认识和理论,补充、丰富原来的解释体系。从目前的考古发现看来,三星堆文化时期的社会王权与神权并存。统治阶层掌握着生产贵重物的资源、技术,青铜器、金器、玉石器、象牙、海贝等被社会上层集体占有并用于宗教活动——这是早期国家维系社会稳定、增强社会凝聚力的手段。祭祀器物坑丰富的考古发现揭示出这个时期手工业的发达、社会上层对社会财富的专控、社会的分层、王权的形成,以及复杂的宗教理念与信仰体系。综合来看,三星堆文化的观念、宗教信仰和这一时期的社会样貌都有其独特性。

施老师进一步指出,三星堆文化是在自宝墩文化的基础上产生和发展起来的,同时也受到了邻近区域的影响。三星堆的青铜冶铸技术以及对于金器、权杖等器物的使用,可在西北地区找到渊源。与三星堆青铜容器相同的器物,在安徽、湖南、湖北以及重庆等地也有发现(集中体现于尊、罍两类器物上)。据此推测,三星堆文化通过长江中游接受了来自中原地区的影响。另外三星堆文化也接受并发展了东方地区史前时期的太阳崇拜的信仰。三星堆文化延续到了金沙时期,三星堆和金沙遗址的考古材料体现出相同的知识体系和价值体系。特别是在价值体系方面,三星堆和金沙的祭祀遗存体现的都是王权和太阳崇拜。两地均未发现大型墓葬,表明当时虽然出现了社会分层,甚至可能形成了早期国家,但神权居于主导地位,社会财富被集中用于宗教活动而非个人的丧葬活动。三星堆和金沙两地的文化前后相继,拥有相同的知识体系和价值体系,实为同一种考古学文化,可称其为“三星堆-金沙文化”。成都平原的政治、文化、宗教中心从三星堆转移到金沙,其中原因尚难以确定。三星堆-金沙文化之后是巴蜀文化,这一时期的文化面貌和社会都发生了巨大变化,统治社会的不再是神权,而是世俗的政治和军事权力。三星堆-金沙文化与巴蜀文化的其根本差异在于价值体系不同。这一时期的变化应与三星堆-金沙文化的衰落和楚文化、中原文化的西进相关。因此,只有从更广阔的视角来看待三星堆的考古发现,才能更好地认识成都平原古代文化的地域性以及文化、社会的发展变迁。

施老师认为,三星堆的考古发现所揭示出的这段历史不见于文献记载,三星堆的发现让我们认识到在长江上游存在着一个具有自身特色、可以和同时代其他文明相媲美的区域性文明,这极大丰富了中国古代文明的多样性,改变了我们对中国古代文明图景的原有认识,也改变了我们的历史观。从新石器时代文化、三星堆-金沙文化、东周时期巴蜀文化,到秦汉王朝统一巴蜀,成都平原延续了两千多年的区域性文化最终融入到统一的秦汉文明中,这以一个区域为例证,使我们更深刻地认识和理解了多元一体的中华文明形成与发展。

陈胜前教授对讲座内容进行了精彩的评议。他指出三星堆的毁器现象可能是对自身宗教系统的破坏,是面对外来文明威胁而促进自身变革的措施。夏明方教授则从地质、环境与自然灾害三个角度向施老师提出三星堆城的废弃等问题。现场和线上的多位同学就青铜面具的性质、三星堆与中原的关系、未发现军事组织和厚葬现象的原因以及外来物品的来源等问题与施老师进行了热烈的交流与讨论。

文字:冯伊帆、曲宇蒙

排版:秦子怡、姚宇舟

|