|

2022年5月5日下午,中国人民大学博士生“史学前沿”系列讲座春季学期第十一讲在线上举行。南京大学学衡研究院暨历史学院教授、博士生导师李恭忠教授应邀进行题为《“万国史”与20世纪初“中国史”的创生》的讲座。此次讲座由中国人民大学清史所黄兴涛教授、夏明方教授主持并评议。

李恭忠教授首先介绍自己之所以开展“万国史”与20世纪初“中国史”诞生的研究,动因在于对20世纪初史学革命的反思。过去学界对梁启超的“新史学”论述已有丰富的研究成果,但相关认识各有不同,一般将之视为20世纪初“史学革命”的宣言,但也有人将其目为政治理论著作而非史学著作。近十余年,学者们基于知识和制度转型视野,或从东西知识交汇角度,探索梁启超“新史学”的知识渊源及脉络。以黄东兰教授的最新成果为代表,学界已经认识到,20世纪初中国“新史学”的生成,经历了从西方“万国史(文明史)”到日本“支那史”、“东洋史”再到中国本土“中国史”的一系列翻译、改译、改编、审定过程。这是一个复杂的跨文化接触和互动过程,其间还存在着进一步探讨的空间。“万国史”是何种意义上的“史学”?与“文明史”有何关系?“万国史(文明史)”如何在明治日本流转嬗递?梁启超援引源自欧美经验、带有明治日本色彩的域外史学话语,如何处理其本土适用性问题?如何对待其中可能包含的陷阱?这些问题都还可以进一步讨论。

所谓“万国史”,是对19世纪流行于欧美、后来又传播至东亚地区的通俗世界史撰述类型的中文统称。“万国史”的名目在鸦片战争之前的传教士笔下已经初现端倪,如郭实猎(Charles Gutzlaff,1803-1851)的《万国史传》和《古今万国纲鉴》(1838)。明治维新以后,这一名目在日本流行开来。启蒙学者西周(1829-1897)在其讲义《百学连环》(1870)中明确提到,Universal History即“万国史”,它与“各国史”(Particular History)分别属于“历史”之下的不同门类。天野为之(1861-1938)在《万国历史》(1888)中说得更清楚:“万国历史,是英语History of the World、General History、Universal History的译名,可以称之为‘世界历史’、‘普通历史’、‘全般历史’,其中‘世界历史’这个说法最为适当,不过‘万国历史’已是世间通行称呼。”

“万国史”源自欧洲,与“普遍史”(Universal History)联系密切。“普遍史”在欧洲由来已久,但长期受基督教神学影响。18世纪以后,随着理性主义逐渐增强,“普遍史”开始体现出对于规律、进步及未来的向往,并与商业行销导向的“世界史”通俗读物、教科书汇合,形成一种潮流。19世纪以后,这类通俗性质的世界史撰述和出版风潮在欧美地区继续盛行,被引入东亚地区之后,即被称之为“万国史”。“万国史”作品大多并非专业的史学研究成果,学术价值无足称道,时过境迁大多被人遗忘。但它们旨在传播历史知识,帮助普通人尤其是青少年增长见闻,构成了当时公众性史学话语的重要载体,从社会文化史的角度而言具有“标本”意义。

“万国史”属于“人文史”,关注人类俗世事务,尤其是nations(民族/国家)的兴衰,大多按照“古代—近代”或者“古代—中世纪—近代”的宏观顺序,分地区或国别展开叙述,其背后是一种文明进步的历史观念。历史学的宗旨被界定为“记录人类文明的进步”,“讲述不同人群的风俗习惯和社会生活,以及他们在科学、艺术、文学和宗教等方面的进步”,“叙述各民族/国家之兴衰、民族/国家之间的相互关系、民族/国家的政府和制度及其成长衰落之原因”。“万国史”盛行的同时,随着“文明”概念的流行,一种直接号称“文明史”(History of Civilization)的通论性历史撰述也在欧洲出现。法国人基佐(François Guizot, 1787-1874)和英国人巴克尔(Henry Thomas Buckle, 1821-1862)即为代表,他们的文明史书写可以称之为“区域/国别文明史”,都强调“社会”的进步、“民族/国家”的进步。巴克尔还希望揭示支配人类活动的精神和物质法则,特别是发现“支配着民族/国家性格和命运的原理”。相比之下,万国史“总括事关全人类之文明,叙述其进步、存在及交互之关系”,因此也可称为“万国文明史”。就此而论,“万国史”实为广义的“文明史”,其特征是以整体综合视野为表,文明进步观念为里。但不可忽视的是,“万国史”虽然以“世界”视野为标榜,貌似呈现了人类文明演进的普遍法则,实则以特定人群及其历史经验为中心和标准,具有明显的欧洲中心主义色彩。

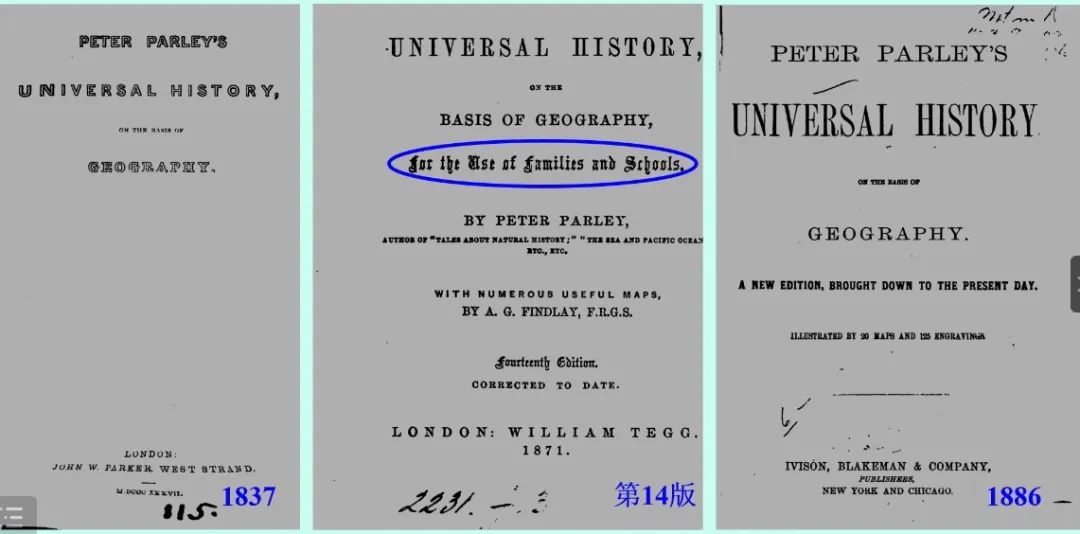

《巴来万国史》

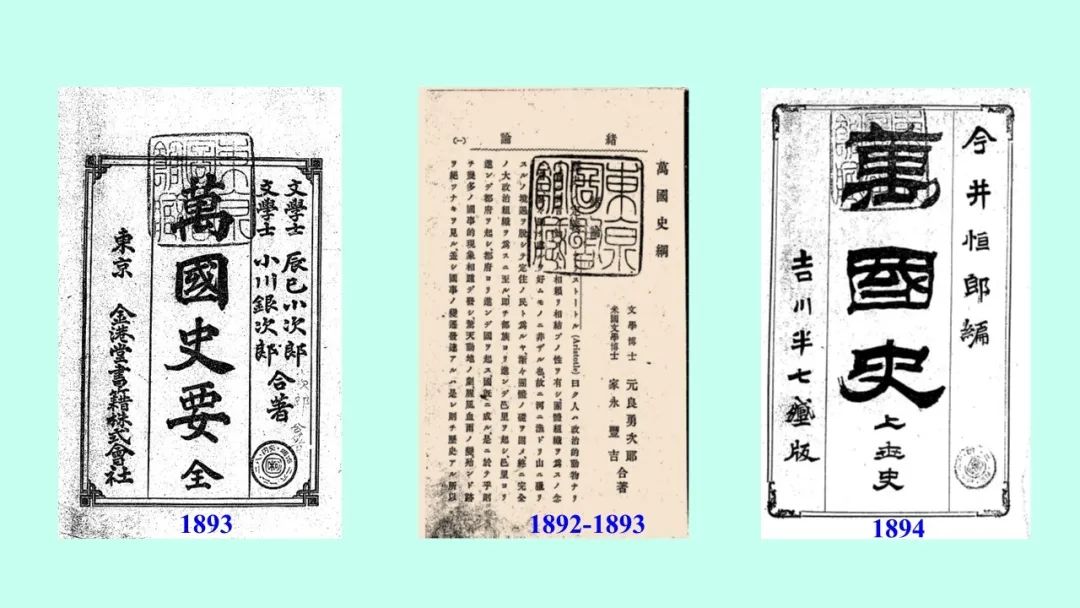

“万国史”在明治前期的日本学界有广泛影响。“万国史”进入日本后得到大量的翻译出版,早期较为重要的翻译者有西村茂树(1828-1902)、山内德三郎(别名作乐户痴莺,1844-1920)、大槻文彦(1847-1928)等人。翻译的文本中,《巴来万国史》和须因顿(Willian Swinton, 1833-1892)的《万国史》尤为流行,前者在1872—1888年间至少有14个不同的译本,后者在1885—1889年间至少有12个不同的日译本。1887年是万国史译著出版的高峰年份,出现了7个《巴来万国史》日译本、4个须因顿《万国史》日译本。明治时期的学者意识到日本需要奋发勉力,寻求富强,认为东西洋的重要差别虽有“人种”差异但更在于“立政”,于是沿袭欧美模式积极编纂各种“万国史”作品。后来他们认识到“万国史”其实只是“西洋史”,东洋被排除在外。到了19世纪末,“万国史”这一名称逐渐淡出,渐被“西洋史”取代。

明治时期的“万国史”著作

“万国史”推动了“文明史体”在日本史坛的兴起,后者与叙述王侯将相事迹的旧式“叙事史体”不同,它将历史界定为“社会之传记”,重在讲述“社会”之“进步”、“国家之发达及变迁”。纵向脉络上,“文明史体”往往采用上古—中古—近世(—最近世)的三段式或者四段式历史分期框架,依次讲述“万国文明之变迁”和“发达进步之顺序”。横向题材上,“文明史体”往往涉及“社会内部之情态,即国民之生活、感情、理想、技艺、发明、产业等等之情况”,涉及“政治”、“宗教”、“学术”、“文学”、“技艺”、“产业”、“社会状态”等等内容。值得注意的是,“文明史体”沿袭了欧美“万国史”的欧洲中心主义,进一步强化了一种的简单二元对立框架,即一方面是文明开化的西洋(日本),另一方面是停滞落后的东洋(支那)。这种“万国史”认知,改变了明治日本的中国史书写,如田口卯吉(1855-1905)的《支那开化小史》和那珂通世(1851-1908)的《支那通史》,开始将秦汉以后二千年的中国史视为停滞不前,一直“沉沦于专制政治之腐败时代”。

明治日本的“万国史”对近代中国知识人形成“中国史”的自觉颇有影响。梁启超的“史学革命”受到了“万国史”的启发。1901年至1902年间,梁启超发表了《中国史叙论》、《新史学》、《东籍月旦·历史》。《东籍月旦·历史》简要介绍、点评了51种日文历史书籍,其中世界史类(包括万国史、列国史、文明史、西洋史、欧洲史等名目)30种,东洋史类(包括支那史、东邦史名目)13种,日本史类8种。梁启超对这些书籍的评介,夹杂着一系列关于“历史”、“史学”和“中国历史”的新见解,后者又在《中国史叙论》和《新史学》中得到系统的阐述。这些文章构成一个互相呼应的文本群,明确体现了一种改造中文史学话语、构建新式“中国史”体系的自觉意识。

整体看,梁启超的“中国史”自觉体现为三方面。一是承认文明进步和社会进化的普适性,主张史学应该探查“国民全体”之运动进步和进化的“公理公例”,鼓吹学习西方经验进行“史界革命”。在此基础上,梁氏还提出了“过渡时代”论,从比较视野审视中国的历史—现实—未来,主张接受“世界公理”,厉行改革。二是重视“本国史”的书写及其对于“国民精神”养成的意义。他认为“民族”是历史的主脑,“中国史”就是“中国民族”的历史,而且“中国民族”是一个整体。他主张由中国人来书写“国民全体”之历史,以此帮助激励国民的“爱国之心”,培养国民的“爱国思想”。三是强调本国史与世界史的联系。梁启超也发现中国乃至整个东洋当时还无法进入“万国史”书写框架,对此现状他深感遗憾,但他放眼未来,认为“中国文明”之力量未必不可以左右世界,中国史也必将在世界史中占据重要位置。他将一部中国史划分为三个时代:上世史,即“中国之中国”时代;中世史,即“亚洲之中国”时代;近世史,即“世界之中国”时代。这种历史分期框架,体现了世界视野和本土关怀的融合。

总而言之,在域外史学资源特别是明治日本“万国史”影响下产生的新式“中国史”,其新意在于“史”的概念变化,即“史”的内涵由从王官之“史”转向nation之“史”,从“史”部之学转向“社会”之学。从此,“中国”、“中国民族”成为“史”之主体和主角,史学也成为了和“社会”、“民族”、“国家”相关的学问。有了这种“中国史”的自觉,1903到1904年间国内陆续出现以“中国史”、“中国历史”为名的著作。1904年《奏定学堂章程》更是规定高等小学堂以上的各级学堂必须设置“中国史”科目或者课程。从此,“中国史”进入学科体制,其创生也就有了初步的成果。

当然,这种借鉴域外史学资源重构中国历史叙述的过程并非没有问题,其中最突出的便是从欧美“万国史”到明治日本“文明史体”一脉相承的所谓中国历史“停滞论”。20世纪初的梁启超出于破旧立新的需要,矫枉不嫌过正,还未来得及对“停滞论”进行反思。当然,梁启超放眼未来,着眼于推动中国进步,虽批判中国历史的“停滞”,但也偶尔从好的一面讲述“中国史”,即从正面强调中国是五大文明古国之一,而且中国文明数千年延续不断,认为这是足以自豪之处。

最后,李教授对“万国史”与“中国史”诞生之间的联系作出总结,即从19世纪的普及类型、西方中心主义的欧美“万国史”,进入明治日本后成为了日本的“万国史”与“文明史体”,最后经梁启超的融会贯通,于20世纪初形成“中国史”的自觉。梁启超“新史学”的意义,在于这是“中国史”话语自主建构的开端。他力图将当时被视为普遍价值的文明进步、社会进化规律与本土历史结合起来,即在“世界”和“历史”交织而成的新型时空结构,去认识和把握“中国”、“中国民族”的由来和走向。当然,梁启超的“中国史”自觉也有其限度。当时他只是提出了着眼于“社会”、“国民全体”的史学新理念,而中国有着深厚的“史”部之学传统和方法,二者是否、以及如何能够融合,还是一个问题。尤为重要的是,他尚未解决历史的普遍性与特殊性、史家的世界视野与本土情怀之间的张力问题。他当时醉心于“公理公例”,以此对中国历史作出脸谱化的评判,有时又从正面强调中国文明的古老和连续性。后来他愈加重视中国历史和中国文化的独特性,及至晚年又放弃了对“公理公例”的追求。简单批判中国历史的“停滞”,或者过分强调中国历史的特殊性,其实是一体两面,都未能摆脱欧洲中心主义的窠臼。二者之间如何平衡,对现代史家而言是一个挑战。这些问题,都为后来学者留下了持续探索的空间。

黄兴涛教授对李教授的精彩讲座予以高度评价,认为李教授对“万国史”书写到“中国史”创生过程的原原本本的细致梳理具有强大的冲击力;其中涉及到的“停滞论”和“传统史部之学与现代史学关系”等话题极具启发意义。本次讲座涉及中国现代史学叙事创生的根基,特别适合各个史学分支的学生进行学习。

夏明方教授同样对本次讲座进行高度评价,认为本讲座从全球历史知识的流动和历史书写的互动角度出发,梳理从“万国史”到“中国史”的详细历程,颇具冲击力。同时,夏明方教授补充认为,“中国史”的书写可上溯至梁启超之前的史学传统,比如宋代曾出现“新史”。

在提问环节,中国近现代史专业的高冠楠提出梁启超的“地球五大文明之祖”论是源自欧美、日本史学传统,还是他自身的论断?李教授回答道,这个说法的具体来源是《巴来万国史》,并指出“万国史”书写中突出了中国文明的“停滞”特点。黄兴涛教授补充道,对“四大文明古国”说的来源问题,目前学界依旧存有争论。

另悉,李恭忠教授本次讲座的具体内容,最近已在《历史研究》杂志2022年第2期公开发表,题为《梁启超的“中国史”自觉及其限度》。

(撰稿:曾子恒、王子聪)

|