|

[摘要] 本文以江南为例, 揭示了三版《大清一统志》中“原额人丁”的来源以及各地“原额人丁”的建构过程, 证明“原额人丁”来源于乾隆《江南通志》中复杂多样的“人丁”记录。“原额人丁”的涵义复杂, 定义不一, 没有统一的标准, 在研究中不假思索地利用这些数字是极其危险的。

[关键词] 一统志 通志 原额人丁 人丁 江南

[作者简介] 张鑫敏(1984—) , 男, 复旦大学历史地理研究中心硕士生, 上海200433; 侯杨方(1970—) , 男, 复旦大学历史地理研究中心教授, 上海200433

一、问题的提出

本文所涉及“江南”指清初江南布政使司所辖区域。①长期以来, 历史学界关于清代“人丁”的论述颇丰② , 但关注“原额人丁”者寥寥。何炳棣在1959年较早地阐述了对这一问题的看法, 他认为“像清初的地税额一样, 清代的‘原’丁税额也是根据明末的统计数确定的。只要有可能, 省和地方的官员都沿用明末的定额。在战争和迁徙后果严重的地区, 则酌情削减”。③ 1987年潘喆、陈桦撰文支持何氏的观点, 认为“‘原额人丁’大都是承袭明末的人丁旧额, 它是清政府责成州县尽力达到和超过的标准”。④这两项研究皆依靠县级材料, 后者虽在数量上弥补了前者的不足, 但数量不能说明一切问题, 曹树基认为何氏的研究之所以屡屡遭到其他学者的质疑, 原因之一即在于“何所依据的资料大都是略嫌零碎的县级数据”。⑤有鉴于此, 曹氏尝试利用省级材料从更大的范围和角度来证明何氏提出的清代“原额人丁”与明代后期户口数的沿袭关系,但他只就广西、云南、福建提出了一定的证据, 最后不得不承认“何炳棣面临的挑战是,除了山西、四川、湖广三省情况不详外, 至少还有江南、浙江、直隶、山东、河南、陕西和贵州等七个省份清代初年的丁额与明代后期的‘户’数或‘口’数无法匹配”。⑥

以直隶和江南为个案, 余艳搜集了覆盖这两个区域府州县的较为全面的方志材料, 一方面延续何、曹二人的研究逻辑论证清初“原额人丁”与明代中后期统计数的沿袭关系;另一方面试图揭示清初“原额人丁”与各则编丁的数字关系。⑦但细读全文, 我们发现余氏的论证远不能兼顾这两点。首先, 对直隶的分析基本上只围绕着第二点展开, 其结论认为直隶各府州“原额人丁”或为“折下下丁”数, 或为各则丁数之和。而对第一点, 除了列举保定府属满城县、清苑县、定兴县、祁州以及真定府属灵寿县的方志材料加以佐证外, 对其他府州县多是避而不谈; 其次, 对江南的分析更显粗略, 非但没有分府逐一讨论“折丁”现象去揭示清初“原额人丁”与各则编丁的数字关系, 只是列举了六安州、舒城县、庐江县的方志材料, 反倒是仅凭《清史稿》中一条史料⑧和“江南部分地区明清丁额比较”一个表格⑨便断言江南清初“原额人丁”与明万历或崇祯年间的丁数有沿袭关系, 难以令人信服。

探究清初“原额人丁”与明中后期统计数之间的沿袭关系, 以何炳棣为始, 曹树基继之而未果, 余艳在具体论证中则基本回避了这一问题, 并未在何、曹二位之后走得更远。至于清初“原额人丁”与各则编丁的数字关系,余氏虽就直隶得出了初步结论, 但就江南而言, 多是推测, 未有定论。

以上所引先行研究分析的“原额人丁”都来源于县志、省志, 却未顾及其他志书, 尤其是一统志中“原额人丁”的记载; 从研究路径看, 过分执着于清初“原额人丁”与明中后期统计数之间的沿袭关系, 反而忽视了“原额人丁”在清代不同文本中的嬗变过程。在阅读三版《大清一统志》⑩的过程中, 我们发现江南“原额人丁”的记载不但与地方志所载的“原额人丁”不同, 而且三个版本之间也有差异。此前关于《大清一统志》的研究(11), 关注的多是其编撰过程、体例、影响等问题, 对这一视角几乎无人涉及。李中清、姜涛、曹树基等人虽曾论及穆版《大清一统志》中的人口数字, 但所涉皆为书中所载“滋生大小男妇”数, 并非“原额人丁”。(12)本文拟从三版《大清一统志》中关于江南“原额人丁”的记载出发, 尝试回答两个问题: 1、同属“一统志”的三部书中关于江南“原额人丁”的记载差异何在? 2、江南“原额人丁”在“一统志”和“地方志”两个系统中的记载又有何不同? 以期就《大清一统志》中江南“原额人丁”数字的建构过程作初步探讨。

二、三版《大清一统志》中江南“原额人丁”的比较

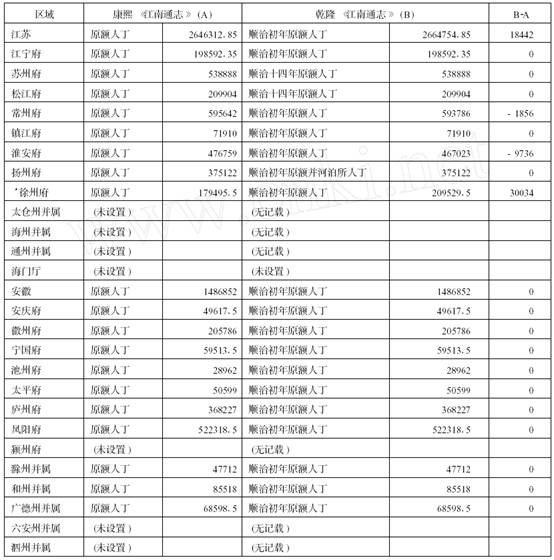

三版《大清一统志》虽然体例有所差异,但“江南”这一区域的范围没有变化, 按照将江南划分为“江苏”和“安徽”两大区域的传统, 我们将其中关于江南“原额人丁”的记载制成表格(表1、表2) , 以供比较。

表1 三版《大清一统志》中“江苏”原额人丁记载及比较

说明:

1、标有“* ”的数字统计项的原文为“人丁”, 并非“原额人丁”;2、江苏布政使司之海门直隶厅设置于乾隆三十三年, 人丁记载始见于和版, 但无“原额人丁”数, 只有户数和口数。

资料来源: 蒋版数字来源于《大清一统志》, 复旦大学图书馆藏清乾隆九年内府刊本; 和版数字来源于《钦定大清一统志》, 《景印文渊阁四库全书》第474—483册, 台湾商务印书馆1986年; 穆版数字来源于《嘉庆重修一统志》, 上海涵芬楼景印清史馆藏进呈写本。

从表1 可以发现, 江苏“原额人丁”在三版《大清一统志》中的记载有异有同, 具体而言: (1) 除了通州因海门厅的析分有所差异外, 穆版与蒋版几乎完全相同; ( 2) 不论是与蒋版相比, 还是同穆版相较, 和版皆有很多不同之处。以一统志编纂的时间轴而言,江苏“原额人丁”的记载在起点(蒋版) 和终点(穆版) 颇多一致, 而中途(和版) 却迥然不同。

表2 三版《大清一统志》中“安徽”原额人丁记载及比较

说明:

1. 标有“* ”的数字统计项的原文分别为“八府三州人丁”、“八府五州人丁”和“军民人丁”, 并非“原额人丁”; 2. 和版中,安庆府为“原额民户人丁”, 徽州府为“原额民屯人丁”。

资料来源: 蒋版数字来源于《大清一统志》, 复旦大学图书馆藏清乾隆九年内府刊本; 和版数字来源于《钦定大清一统志》, 《景印文渊阁四库全书》第474—483册, 台湾商务印书馆1986年; 穆版数字来源于《嘉庆重修一统志》, 上海涵芬楼景印清史馆藏进呈写本。

表2则告诉我们, 安徽“原额人丁”的情况较江苏更为复杂。除了徽州府、宁国府的数字在和版与穆版中一致外, 其他府州“原额人丁”的记载在三版《大清一统志》中没有任何相同之处, 可见就“安徽”原额人丁而言, 需要逐一讨论三个版本《大清一统志》中的数字来源。三版《大清一统志》比较的结果表明,江南“原额人丁”的记载除了一小部分前后相同外, 多数记载前后缺乏一致, 原因何在?是一统志编纂过程中出现大范围的数字传抄错误? 抑或是这些“原额人丁”的来源并不一致? 我们关注的焦点不得不转移到一统志编纂

的过程上来。

三、《大清一统志》与《江南通志》中的“原额人丁”

在清代, 一统志、省志以及府厅州县诸志共同组成了一个层次分明的志书体系。一般而言, 夫修志之役必始于县, 县志成乃上之府, 府荟集之为府志, 府志成上之督抚, 督抚荟集之为通志, 通志归之礼部, 然后辑为一统志”。(13)考之其他史料, 大致如是。

康熙《四川总志》序言开篇即言, “皇上御宇十有一载, 武烈既昭, 文德四洽, 爰俞阁臣请肇修一统志。诏下, 督抚诸臣修各省通志以进, 而蜀志适以是时告成”(14); 康熙《山西通志》序言亦称, “我国家治运攸隆, 车书咸会, 圣天子允阁臣请纂辑一统志, 命直省郡邑各修纪乘, 以昭盛轨, 以备探览典綦”。(15)而在雍正十二年一份户部咨文内, 我们发现内阁一统志馆的自述, “内阁一统志馆咨称, 本馆奉钦命纂修一统志已经十载之久, 尚未成书, 寔缘外省志书未齐, 无从稽考, 是以旷日经时,虚靡帑费, 迄无就绪”。(16)雍正十二年另一份户部咨文则明确指出了一统志对省志“户口”数据的转载, “湖南志书北、南会同合纂, 其南省之户口、田赋等款俱已分晰纂造咨送在案, 其条款, 志已悉载, 似可查核增辑, 毋庸重复开造, 相应咨部移明一统志馆查照楚省新编志书增辑等因前来, 相应移咨一统志馆查照可也”。(17)再看乾隆三年一份户部咨文, “准一统志馆咨称先经本馆以贵州通志尚未送到, 业于乾隆二年十月内咨催在案, 今各省统志渐次修完, 止贵州一省不能告竣, 应再行文贵部,即转行知照该督将该省通志作速纂辑, 倘一时刊刻不及, 先行抄录送馆以便查对等目”(18),一统志编纂者急需省志之情状溢于言表。雍正、乾隆初年编辑的正是蒋版《大清一统志》。

关于三版《大清一统志》在纂修过程中与各省通志的“互动”关系, 学界已经有了详细的探讨(19), 并指出, 清代为纂修一统志的需要, 在康熙和雍正年间有过两次集中纂修省志的高潮。就江南这一区域而言, 两次修志高潮的成果便是于成龙等修《江南通志》(康熙二十三年刻本) 和尹继善等修《江南通志》(乾隆元年刻本) 二书。三版《大清一统志》中江南“原额人丁”的记载极有可能来源于此。

1、 两版《江南通志》中“原额人丁”记载的比较

分别纂修于康熙和雍正年间的两版《江南通志》在时间上有前后相继的关系, 那么在“原额人丁”的记载上是否如人们对志书惯常的认识有前后因袭的现象? 表3便是对两版《江南通志》中“原额人丁”记载的一个比较。

表3 两版《江南通志》中“原额人丁”记载及比较

说明:

康熙《江南通志》中为“徐州并属”, 而非“徐州府”。资料来源: 康熙《江南通志》数字来自于成龙等修, 张九征等纂: 《江南通志》卷16 《户口》, 康熙二十三年刻本, 日本京都大学图书馆电子扫描版; 乾隆《江南通志》数字来自尹继善等修, 黄之隽等纂: 《江南通志》卷74275 《食货志·户口》, 《景印文渊阁四库全书》第509册, 台湾商务印书馆1986年。

从表3来看, 就省志中有记载的20条记录而言, 安徽“原额人丁”的记录存在明确的前后相袭关系, 而江苏“原额人丁”的记录则显得泾渭分明———“江宁府”、“苏州府”、“松江府”、“镇江府”、“扬州府”等五条记录前后一致, 而“江苏布政使司”、“常

州府”、“淮安府”、“徐州府”等四条记录前后不同。

通过一统志和省志各自内部的比勘, 我们发现江南“原额人丁”记载的脉络是愈加晦暗不明。如果说省志中江苏“原额人丁”的前后不同使得三版《大清一统志》中江苏“原额人丁”的差异还显得多少有迹可循的话, 那么省志中前后记载惊人一致的安徽“原额人丁”到了三版《大清一统志》中何以会呈现出那般的杂乱无章? 围绕这一问题我们将展开下一节的探讨, 对一统志和省志进行数字比勘。而在此之前, 我们有必要明晰这一比勘的基本方法和具体流程。

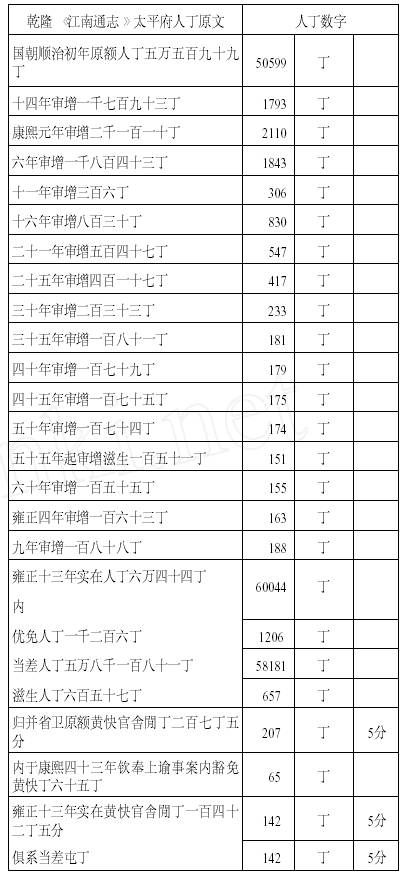

2、《大清一统志》与《江南通志》比勘之过程(以太平府为例)

表4为乾隆《江南通志》中太平府人丁记载的原文和数字, 也是三版《大清一统志》中太平府“原额人丁”的比勘对象。由于《江南通志》中所有府州的人丁项目记载的体例、格式均相同, 因此仅举此一例说明本文的具体比勘过程:

(1) 蒋版《大清一统志》的记载为: “原额人丁五万九千三百八十七。又滋生人丁六百五十七”。与乾隆《江南通志》比勘后可以发现, 蒋版原额人丁(59387) = 雍正十三年优免人丁( 1206 ) + 雍正十三年当差人丁(58181) 。也就是说, 蒋版原额人丁等于省志中雍正十三年优免人丁与雍正十三年当差人丁之和。

(2) 和版《大清一统志》的记载为: “原额人丁五万八千三百二十三又滋生人丁一百四十一万八千三百九十三”。与乾隆《江南通志》比勘的结果显示, 和版原额人丁(58323 ) = 雍正十三年当差人丁( 58181 )+ 雍正十三年当差屯丁(14215) 2015。也就是说, 和版原额人丁等于省志中雍正十三年当差人丁与雍正十三年当差屯丁之和取整数。

(3) 穆版《大清一统志》的记载为: “原额人丁六万三十七。今滋生男妇一百四十七万九千四百四十名口”。与乾隆《江南通志》比勘可知, 穆版原额人丁(60037) = 雍正十三

年实在人丁(60044) 27。也就是说, 穆版原额人丁等于省志中雍正十三年实在人丁减7。

蒋版原额人丁与雍正十三年优免人丁、当差人丁之和的匹配关系引起了我们的兴趣, 按照康熙五十二年后的人丁编审制度, “实在人丁” = “优免人丁” + “当差人丁” + “滋

生人丁”, 表4 数字可为佐证( 1206 + 58181+ 657 = 60044) 。那么, “优免人丁” + “当差人丁” = “实在人丁” - “滋生人丁” =“?”。

表4 乾隆《江南通志》太平府人丁记载

说明:

1、顺治初年原额人丁数累加历次审增人丁数, 至康熙五十年止, 合计为59387丁, 此即为康熙五十年的实在人丁数。2、自康熙五十五年起至雍正九年止历次审增人丁数,合计为657丁, 即为雍正十三年项下的滋生人丁数。3、雍正十三年实在人丁数减去项下滋生人丁数, 即为雍正十三年项下的优免人丁、当差人丁的合计数, 也即康熙五十年实在人丁数59387丁。

资料来源: 尹继善等修、黄之隽等纂: 《江南通志》卷74275《食货志·户口》, 《景印文渊阁四库全书》第509册, 台湾商务印书馆1986年。

回答这一问题之前, 我们先以表4数字为例明晰以上提及的各种人丁之确切含义: 雍正十三年“优免人丁” (1206) 和“当差人丁”(58181) 的含义简单明了; 雍正十三年“滋生人丁” (657) 则不能简单地从字面理解为“雍正十三年审增的人丁”, 而是康熙五十五年起至雍正十三年历次人丁审增数之和( 151+ 155 + 163 + 188 = 657) ; 雍正十三年“实在人丁” (60044) 除了前文提到的由“优免人丁”、“当差人丁”、“滋生人丁”三者组成外,其准确含义为———顺治初年“原额人丁”(50599) 与雍正十三年之前历次人丁审增数

之和( 1793 +. . . + 174 + 151 + 155 + 163 +188) (详见表4) 。

回到之前提出的问题, 雍正十三年“优免人丁” + 雍正十三年“当差人丁” = 雍正十三年“实在人丁” - 雍正十三年“滋生人丁” = ( 50599 + 1793 +. . . + 174 + 151 +155 + 163 + 188) - ( 151 + 155 + 163 + 188)= (50599 + 1793 +. . . + 174) = 59387, 即为康熙五十年实在人丁数(详见表4 及其说明) 。

可见, 某年的“滋生人丁”并非这一年所增加的人丁, 而是特指自康熙五十五年起至这一年历次人丁审增数的累加值, 反映的是该年实在人丁与康熙五十年实在人丁的差额。正如《大清会典》所载, “今以新增人丁, 补足旧缺额数, 除向系照地派丁外, 其按人派丁者, 如一户之内, 开除一丁, 新增一丁, 即以所增抵补所除, 倘开除二、三丁, 本户抵补不足, 即以亲族之丁多者抵补, 又不足, 即以同甲同图之粮多者顶补, 如有多余之丁, 归入滋生册内造报”。(20)此“旧缺额数”即为康熙五十二年恩诏中被定为常额的康熙五十年实在人丁。

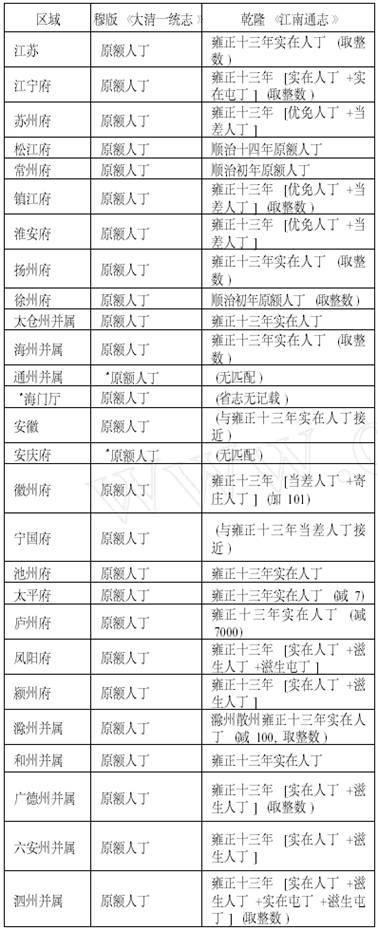

3、三版《大清一统志》中江南“原额人丁”与《江南通志》的比勘将三版《大清一统志》中江南“原额人丁”的记载与《江南通志》中“原额人丁”的记载进行仔细的比勘后, 我们发现一统志虽取材于省志, 但“原额人丁”的相应记载并不完全对应。三版《大清一统志》中江南“原额人丁”数字究竟源自《江南通志》的哪些记载? 我们将比勘后所得结论以表格(表5、表6、表7) 的形式呈现如下。

表5 蒋版《大清一统志》“原额人丁”数字来源

说明:

1、蒋版中, “江苏布政使司”条所载为“八府三州人丁”, “安徽布政使司”条所载为“八府五州人丁”, “安庆府”条所载为“军民人丁”, 皆非“原额人丁”; 2、在《江南通志》中, 人丁的记载有小数的情况出现, 《大清一统志》的相应记载则“取其整数”, 即省略了通志中的小数。

资料来源: 蒋版数字来源于《大清一统志》, 复旦大学图书馆藏清乾隆九年内府刊本; 乾隆《江南通志》数字来源于尹继善等修, 黄之隽等纂: 《江南通志》卷74275 《食货志·户口》, 《景印文渊阁四库全书》第509册, 台湾商务印书馆1986年。

表5 说明, 在蒋版《大清一统志》中,除了“松江府”、“常州府”这两条记录中的“原额人丁”沿袭清初顺治年间的数字, 其他府州记录中的“原额人丁”都脱离了清初的“原额人丁”数, 而与雍正十三年的编审人丁数建立了不同程度的匹配关系。这些匹配关系可分为两种: (1) 一统志中“原额人丁”对应于省志中雍正十三年“实在人丁”, “江宁府”、“安庆府”的记录比较特殊, 还包括了“实在屯丁”; (2) 一统志中“原额人丁”对应于省志中雍正十三年“优免人丁”加上“当差人丁”, 即康熙五十年实在人丁数。(21)

综上, 蒋版《大清一统志》中江南“原额人丁”数字来源有三: ( 1) 顺治年间(包括初年和十四年) “原额人丁”; (2) 康熙五十年“实在人丁”; (3) 雍正十三年“实在人丁”。

表6所传递的信息同之前和版《大清一统志》中江南“原额人丁”记载给人的混乱印象相吻合。“苏州府”、“松江府”、“太仓州并属”、“安徽布政使司”等四条记录在和版《大清一统志》中缺乏“原额人丁”的记载,不在我们讨论的范围。“淮安府”、“通州并属”、“宁国府”等三条记录中“原额人丁”准确来源虽然尚不明晰, 但与雍正十三年“当差人丁”接近。

综上, 和版《大清一统志》中江南“原额人丁”数字来源可分四类: ( 1) 顺治十四年“实在人丁”; ( 2) 雍正十三年“当差人丁” (或加上“当差屯丁”、“寄庄人丁”) ;(3) 雍正十三年“实在人丁”与同年“滋生人丁”之和; (4) 顺治初年“原额人丁”加上雍正十三年“滋生人丁”。第( 3) 、( 4)两类在逻辑上完全不通, 这显然是和版的编者不清楚“滋生人丁”的含义而错误相加的结果。

从表7 我们可以看到, 穆版中江南“原额人丁”的记载实现了称谓上的统一, 即在27条记录中无一例外地全部使用“原额人丁”这样的字眼, 这在三版《大清一统志》中还是头一次, 可以被视为某种标准化的结果。但穆版中江南“原额人丁”数字的来源还是显得十分复杂多样, 看不出任何标准化的倾向。“安徽布政使司”、“宁国府”这两条记录中“原额人丁”准确来源虽然尚未明晰, 但都与雍正十三年人丁数接近。“通州并属”、“安庆府”这两条记录中“原额人丁”则有明显记载错误(见表1、表2) 。

表6 和版《大清一统志》“原额人丁”数字来源

说明:

1、和版中, “苏州府”、“松江府”、“太仓州并属”所载为“人丁”, “安徽布政使司”所载为“八府五州人丁”, 皆非“原额人丁”; 21乾隆《江南通志》颍州府“当差屯丁”漏载5。

资料来源: 和版数字来源于《钦定大清一统志》卷49294, 《景印文渊阁四库全书》第475册, 台湾商务印书馆1986年; 乾隆《江南通志》数字来源于尹继善等修, 黄之隽等纂: 《江南通志》卷74275《食货志·户口》, 《景印文渊阁四库全书》第509册, 台湾商务印书

馆1986年。

表7 穆版《大清一统志》“原额人丁”数字来源

说明:

1、乾隆《江南通志》中没有海门直隶厅的人丁记载;21穆版通州并属“原额人丁”比和版多出10000, 应属记载错误; 31穆版中安庆府“原额人丁”为3817063, 比安徽布政使司“原额人丁”还多出一倍, 不合常理, 应属记载错误。

资料来源: 穆版数字来源于《嘉庆重修一统志》卷722134,上海涵芬楼景印清史馆藏进呈写本; 乾隆《江南通志》数字来源于尹继善等修, 黄之隽等纂: 《江南通志》卷74275 《食货志·户口》, 《景印文渊阁四库全书》第509册, 台湾商务印书馆1986年。

综上, 穆版《大清一统志》中江南“原额人丁”来源有五: ( 1) 顺治年间(包括初年和十四年) “原额人丁”; (2) 康熙五十年“实在人丁”; ( 3) 雍正十三年“当差人丁”(或加上“寄庄人丁”) ; ( 4 ) 雍正十三年“实在人丁”加上同年“滋生人丁”或“滋生屯丁”; (5) 雍正十三年“实在人丁” (或加上“实在屯丁”) 。

至此, 三版《大清一统志》中江南“原额人丁”以乾隆《江南通志》中人丁记载为源文件已然十分明确, 但一统志编纂者对省志中人丁记载的具体撷取方式仍显得十分繁杂,让人缺乏头绪。对这些纷繁复杂的数字来源作了初步统计(表8) 后, 我们发现, 三版《大清一统志》中“原额人丁”对省志所载清初“原额人丁”的继承十分有限, 而是更多地反映了两种倾向: 其一, 对雍正十三年“实在人(屯) 丁”及其组成部分“当差人(屯)丁”、“滋生人(屯) 丁”进行各式各样的整合; 其二, 沿袭康熙五十年“实在人丁”。雍正十三年人丁数实际上是雍正九年———雍正朝最后一次人丁编审———的结果, 而康熙五十年“实在人丁”又早在康熙朝就被定为编审常额, 这两个年代的人丁在一统志中已经逐渐取代了原来顺治年间的“原额人丁”, 这究竟是制度的实质变化还是一统志编纂的问题还有待进一步探讨。

表8 三版《大清一统志》“原额人丁”数字来源统计

四、问题的回应

在本文开头我们提出了三版《大清一统志》中江南“原额人丁”数字的建构问题,通过三部一统志内部的比较、一统志与省志的比勘这样两个途径, 江南“原额人丁”数字的建构过程初现端倪:、

第一, 三版《大清一统志》中江南“原额人丁”的记载基本取材于乾隆《江南通志》, 与康熙《江南通志》关系不大, 这可以从一个侧面反映蒋版《大清一统志》的纂修虽肇始于康熙年间, 但实质性工作都完成于雍正和乾隆年间; 第二, 三版《大清一统志》中江南“原额人丁”数字来源不尽相同, 基本上指向于四个时间点———顺治初年、顺治十四年、康熙五十年和雍正十三年, 这说明在“原额人丁”的问题上, 不同版本一统志编纂者之间以及同一版本不同部分的编纂者之间都缺乏统一的理解和认识; 第三, 三版《大清一统志》中江南“原额人丁”的记载在称谓上逐步实现了统一, 统计单位也被全部省略,但这种简单、粗暴的标准化却掩盖了数字来源复杂多样的实质, 造成信息的严重缺失; 第四, 江南“原额人丁”数字从省志到一统志的编辑过程, 充斥着很多技术性的错误, 包括数字传抄出错、小数点后数据的删除、不合逻辑的合并等。因此“原额人丁”即使在清朝官修一统志中也不是一个定义明确的概念, 再加各种各样的编纂错误, 如果在研究中不假思索地对这些数字加以直接引用是极其危险的。

本文论述的只是清代“原额人丁”全部构建过程的一个片断, 但已经揭示了清朝官修志书中的数据存在着很多错误, 只有在搜集和掌握清代较完整的资料———包括档案(赋役全书、咨文、人丁编审题本及黄册) 、志书(地方志、一统志) 、政书(清三通、会典) 、史书(清实录) ———的基础上进行仔细的比较研究, 才有可能较为准确、完整地复原清代“原额人丁”及其他统计数据被建构的完整过程及其可能存在的各种问题。在解决这些问题之前, 不能对这些史料中的人丁及其他数据直接、简单地引用、利用, 否则只会造成新的、更大的混乱和错误。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

注释:

*本研究受教育部重点研究基地复旦大学历史地理研究中心重大项目“清宫档案与人丁编审、民数汇报研究” (07JJD770096) 、复旦大学“985工程”哲学社会科学创新基地历史地理研究中心项目“长三角地区的人口和土地” ( 08FCZD024) 、上海市“曙光计划”项目“清宫档案与人口研究” (07SG06) 的资助。本文初稿及数据比较由张鑫敏完成, 研究思路、方法及最终稿由侯杨方构思并完成。

①其范围参见蒋廷锡等修: 《大清一统志》卷37《江南·建置沿革》, 复旦大学图书馆藏清乾隆九年内府刊本。

②相关研究可以2001年为界: a、在此之前的相关研究, 曹树基在《中国人口史》第5卷中以“应该结束的讨论: 丁的实质”为题作了系统的梳理, 此处不再赘述(曹树基: 《中国人口史》第5卷, 复旦大学出版社2001年, 第51—55页) ; b、在此之后学界对清代“人丁”的关注度有所下降, 但仍有零星论述问世, 张海峰《清代云南人口研究》(云南师范大学2002年硕士学位论文, 第2—5页) 仍纠缠于对何炳棣、曹树基观点细节的诘难, 无甚新意, 倒是陈桦《语言与历史: 清代“人丁”概念的异变》(《清史研究》2006年第4期, 第87—93页) 另辟蹊径, 从语境的角度分析了“人丁”内涵的演变。

③何炳棣: 《明初以降人口及其相关问题1368—1953》, 葛剑雄译, 三联书店2000年, 第38页。

④潘喆、陈桦: 《论清代的人丁》, 《中国经济史研究》1987年第1期, 第98页。

⑤曹树基: 《中国人口史》第5卷, 复旦大学出版社2001年, 第52页。

⑥同上, 第62页。

⑦余艳《清初“原额人丁”的性质———以直隶和江南省为例》, 华东师范大学2007年硕士学位论文, 第36页。

⑧“顺治三年, 谕户部稽檄钱粮原额, 汇为赋役全书, 悉复明万历之旧。”参见赵尔巽等修: 《清史稿》卷121《食货二》, 第3527页, 中华书局1977年。

⑨表中数据涵盖了江苏布政使司溧水县等6县以及安徽布政使司宿松县等9县, 共计15县, 仅占江南113州县的13% , 缺乏代表性和说服力。资料来源: 伊桑阿、王熙等修: 《大清会典》卷18 《户部二·州县一》, 康熙二十九年内府刻本。《大清五朝会典》第一册, 第177—179页, 线装书局2006年。

⑩清代官方共修了三部一统志, 皆以《大清一统志》名之。前人按照修撰次数、修撰年代划分命名, 均会产生歧义。有鉴于此, 为了表述的方便, 我们按照总裁官的不同分别以蒋(廷锡) 版《大清一统志》、和(珅) 版《大清一统志》、穆(彰阿) 版《大清一统志》来加以区别, 统称三版《大清一统志》。

(11)阎光亮: 《〈大清一统志〉的纂辑》, 《辽宁教育学院学报》1994 年第2 期, 第24—27 页; 乔治忠:《〈大清一统志〉的初修与方志学的兴起》, 《齐鲁学刊》1997年第1 期, 第115—122 页; 巴兆祥: 《论〈大清一统志〉的编修对清代地方志的影响》, 《宁夏社会科学》2004 年第3 期, 第67—73 页; 牛润珍、张慧: 《〈大清一统志〉纂修考述》, 《清史研究》2008年第1期, 第136—148页; 张艳玲: 《三部〈大清一统志〉的比较研究》, 中国社会科学院2003年硕士学位论文。

(12)李中清: 《明清时期中国西南的经济发展和人口增长》, 《清史论丛》第5 辑, 中华书局1984 年, 第50—102页; 姜涛: 《中国近代人口史》, 浙江人民出版社1993年, 第154—156页; 曹树基: 《清代中期的江西人口》, 《南昌大学学报》(人社版) 2001年第3期, 第128—140页。

(13)于成龙等修, 张九征等纂: 《江南通志·于成龙序》, 康熙二十三年刻本, 日本京都大学图书馆电子扫描版。

(14)蔡毓荣等修, 钱受祺等纂: 《四川总志·蔡毓荣序》, 康熙十二年刻本, 日本京都大学图书馆电子扫描版。

(15)穆尔赛等修, 刘梅等纂: 《山西通志·穆尔赛序》,康熙二十一年刻本, 日本京都大学图书馆电子扫描版。

(16)清户部: 《盛京通志抄本一部十本转送内阁一统志馆》, 雍正十二年十二月十六日, “中央研究院”历史语言研究所藏明清史料, 文献编号108316。

(17)清户部: 《咨一统志馆查照楚省新编志书增辑》, 雍正十二年六月二十二日, 台北“中央研究院”历史语言研究所藏明清史料, 文献编号146531。

(18)清户部: 《咨一统志馆查收贵州省抄录志书三套计四十五本》, 乾隆三年七月二十六日, 台北“中央研究院”历史语言研究所藏明清史料, 文献编号117962。

(19)张纪亮、林平: 《清修省志述略》, 《四川图书馆学报》1994年第6期, 第69—73页; 乔治忠: 《〈大清一统志〉的初修与方志学的兴起》, 《齐鲁学刊》1997年第1期, 第115—122页; 巴兆祥: 《论〈大清一统志〉的编修对清代地方志的影响》, 《宁夏社会科学》2004年第3期, 第67—73页。

(20)尹泰、张廷玉等修: 《大清会典》卷30《户部八·编审直省人丁》, 雍正十年武英殿刻本。《大清五朝会典》第三册, 第385页, 线装书局2006年。

(21)需要指出的是, “江宁府”、“苏州府”、“镇江府”、“淮安府”、“扬州府”、“徐州府”等六条记录中雍正十三年“优免人丁”加“当差人丁”并不等于这六府康熙五十年“实在人丁”。但这并不违背本文所揭示的相关函数关系, 因为这六府在雍正年间均有过行政析分, 康熙五十年所辖州县与雍正十三年已有不同, 并进而影响了“优免人丁”、“当差人丁”、“实在人丁”的函数关系。关于行政析分如何影响人丁编审, 另有专文论述。

(转引自《清史研究》2010年第二期)

|