|

[摘要] 本文探讨的是清代江南地区城隍庙中道士的社会角色。一般的宗教仪式专家和社会团体与这些庙宇的宗教生活关系密切, 而道士组织城隍崇拜的方式, 掺杂了他们对于道教官僚体系的信条。城隍庙像一个衙门一样运转, 管控司法公正, 并向当地的住户征收象征性的税饷, 道士在此中扮演了非常重要的角色。本文旨在展示城隍庙道士与天师管治之间的不同互动方式(如敕封、道士往来、神判仪式) 。笔者认为, 通过城隍庙及以城隍庙为中心的道教官僚体系, 江南的道士精英参与了帝国的国家建设。

[关键词] 城隍 庙宇 道教 江南 官僚体系

城隍信仰, 从中古时期产生迄今, 一直为中外学者关注。②学界的研究, 特别是将城隍庙当作一种不同社群、阶层共同参与的宗教文化的研究, 为进一步研究城隍庙及其在中华帝国晚期社会中所扮演的角色奠定了坚实的基础。这些不同社群、阶层一起组织富于宗教包容性的大型节庆, 即相互合作又时有冲突。城隍庙既是国家正祀的重要场所, 也是官员自上而下改良和教化基层社会的重要场所, ③更是大规模驱鬼游神(三巡会, 每年举行三次)活动的中心。每逢城隍出巡, 整座城市喧嚣鼎沸, 最惹眼的, 便是接连不断的游神队伍: 吹吹打打的乐户、戏班子以及那些赎罪的香客。

笔者对城隍庙的兴趣, 即在国家和地方社会之间的这种互动, 及道教的中介作用。在清代中国的绝大多数地区, 城隍庙还是道教在当地的教团组织中心、道士和地方社会其他成员(最显著的是地方官和地方精英) 互动的重要中心。这是因为道士主持的城隍庙, 正处于宗教官僚体系的核心, 并明白无误地向地方社会表明自身的权威性质。本文将以江南地区为核心, 探讨这些问题, (因为) 江南不仅文献特别丰富, 而且当地的道教官僚体系发育得相当不错。④

本文首先分析城隍庙在清代江南地区作为道教中心的角色, 随后将转向重点探讨城隍庙与张天师及龙虎山天师府的关系。在此过程中, 笔者发掘各种史料, 如笔记、地方志、庙志等, 严加筛选考证, 对城隍庙所扮演角色的各个方面(积极的或者消极的) 进行描述,力求呈现其基本面貌。在第三部分, 也就是最后一部分, 笔者通过考察基层社区、城隍庙和天师制度这样的江南道教官僚体系的三级组织结构(自下而上) , 试析该等级结构与帝国之间有着哪些类似的特征。

一、作为道教中心的城隍庙

尽管本文旨在将城隍庙作为道教官僚体系的关键结点( key nodes) 进行探讨, 但首先必须明确, 城隍庙不完全是道教的专属用地;也正因为如此, 它才能够在基层社会的管理中扮演一个至关重要的角色。虽然城隍庙中交流互动的形形色色的社会群体, 很难用若干类别全面概括, 我们还是可以从中归纳出来六个类型的人群: 地方官、道士、衙役、里社、香会和地方精英。地方官在其到任之初, 以及每月的初一、十五, 一般都要亲自前往城隍庙拜谒, 城隍庙也(往往) 被用来举行祈雨的仪式及公审或其他事务。地方官对城隍通常情有独钟, 因为据说有不少受到一方尊崇的官员,死后被封为城隍: 地方官自然会考虑自己死后也可能变成城隍。因此, 在某种意义上, 城隍庙就是帝国统治体系的一部分, 而不只是一种象征。我们很快会看到, 道士也将城隍庙视作自己管理基层社会的结点。受雇于城隍庙的衙役也自认为像是在官府当差, 协助管理庙宇与衙门当差颇为相似(受理呈控、准备审判和处罚、组织出会) 。每逢城隍出会和各种节庆, 特别是在大型醮祭, 或象征着附近土地公都要聚齐的“三巡会”上, 附近里社和村庄都要出人出钱。游神出会和各种节庆时, 一定要有香会参加, 他们通过舍身赎罪、布施和其他活动, 为城隍庙增添了生气。最后要说的是地方精英, 特别是善堂和行会, 是他们把持着城隍庙的财政, 举办慈善活动, 或主持《圣谕广训》宣讲等等教化活动。这一切构成了杜赞奇所谓的“权力网络” ( nexus ofpower) ⑤ , 凝聚、控制着地方社会, 而国家政权对此很少直接干预。⑥

光顾城隍庙的各类人员对城隍爷及城隍信仰的见解也不太一样———这种情况似乎很普遍, 研究不同神明的学者对此多有探讨。不同类型的文献, 对这些见解上的差异也会有所体: 碑刻主要反映地方官和地方精英的观点,碑文主题多是行政和道德; 而传奇、笔记重在宣扬因果报应, 罚恶扬善; 小说、戏剧和道教科仪的注意力, 则在降妖除魔、消灾解难; 至于庙志, 道教色彩浓厚的那类, 主要纂述教内的师承系谱和道士的管理活动, 而其他志书,则更着力于记述地方官或士绅层面的问题。当然, 一定程度上, 这体现了纂修者的个人偏好和不同群体描述城隍信仰的各种局限, 也反映了各个城隍庙中不同势力之间的角逐与制衡。

现实中, 地方官、道士、地方精英、衙役、香会和里社, 在管理庙宇和组织节庆的时候需要相互协商、通力合作。很显然, 前三者的兴趣集中在庙宇本身的管理(财务上和组织上) , 后三者则在节庆, 特别是“出会”上———反映了他们不同的宗教性( religiosity) 在城隍出会的队伍中, 我们很少看到道士和士绅组织, 但他们在庙宇管理中的地位, 却非常突出; 相比之下, 香会和里社热衷于参与出会和节庆。至于地方官和衙役, 对他们来说, 两边都是不能缺席的。

循着这一思路, 笔者将从更多的细节方面, 探讨道教在这一公共宗教空间中的角色。道教研究者长期把城隍神的道教属性视作理所当然, 因为自宋代以来, 几乎所有的大型道教仪式中, 均会请城隍, 或在法事中开列城隍的法位; 此外, 道士还为城隍信仰安设了专门的科仪和经卷。⑦然而, 研究城隍信仰的历史学家, 则倾向于弱化其道教方面的因素, 而更加关注“官方—民间”这一理论框架。地方官和道教眼中的城隍, 实际上很相似, 因为二者都认为城隍是高度等级化城隍与上下级的各种神明, 存在“品秩”上的关系) 和官僚化的(奉祀城隍, 也采用官僚化的“公文”形式, 有专用格式的呈文、敕令等) 。道教将城隍视作(中层) 官员, 对下统摄地方上的土地公, 向上服从于东岳大帝(总管冥界之神) 、以及更高一级的天庭至尊玉皇大帝(即上帝) 。城隍庙和东岳庙的关系极为紧密, 它们之间许多科仪和法事也是相通的。

笔者在此探讨的重点不是道教中关于城隍庙的仪式和经卷, 而是道士在城隍信仰和城隍庙中的角色。虽然目前没有相关的统计, 这方面的具体数据也极难收集, 但几乎可以确定,晚清时期绝大多数的城隍庙是由道士主持的。我们仅发现过极少的几例佛教僧侣担任的住持, 有的根本就没有常驻神职人员。某些案例中, 住持道士人数极少, 地方官就直接聘请他们依约担任住持。⑧但更典型的情况是(特别在江南地区) , 当地首要的道教宗派的道士管理着城隍庙(主要是两大派: 以正一派为多,其次为全真派) , ⑨他们自己决定庙内的事务,拥有很大的自治权。

至少在江南地区, 帝国晚期道教的特点,是少数的道教宗教精英控制着一个(或在少数情况下几个) 核心宫观, 围绕着这些核心宫观, 形成了火居道士(核心宫观即是其修行和授戒授箓的中心) 和组织节庆与香会的一般信众的网络。宋元旧制, 每县由官府设一道观, 即玄妙观。(明清) 某些道教核心宫观便是其绪余; 另外一些, 则是宋、元、明代兴建的城隍庙和东岳庙。即便有些核心宫观不叫作城隍庙或东岳庙, 它们仍会将城隍, 或者(更多时候) 东岳大帝作为香火最盛的崇拜核心。所以, 本文的重点虽然是城隍庙, 但其他核心宫观的状况, 大体上也类似。另外, 这些核心宫观, 是它们与其他各省道士, 和类似龙虎山张天师府或重要的全真教宫观之间的联络点; 它们还是连接国家政权的场所, 因为通常情况下, 核心宫观也是道录司分驻各地的所在地。⑩除了对核心宫观的控制以及与国家政权结合(最明显的是担任“道官”) 等特点, 笔者所定义的“道教精英”, 往往还具有某种强大的法派组织背景和浓厚的精英文化兴趣等重要特点(这些道士借助茶、酒、诗、花和其他文人消遣的方式, 夤缘地方官员和上层士绅, 有的甚至与之结成姻亲) 。

通过对《古今图书集成》“职方典”的佛教和道教职官统计可见, 在1582篇县、府职官文献中, 497 篇中显示有地方上的道官在任,11这中间又有59位驻城隍庙(还有20 位在东岳庙) 。12在浙江、江苏和安徽三省, 任职道官的比例更高, 215篇文献中, 119篇有道官, 而这119篇, 又有28篇标明是驻城隍庙、东岳庙或玄妙观的。

有道官职掌的城隍庙中, 庙宇的中心位置是供奉城隍及其属下诸神, 而跨院里, 则是道士们的居所, 也有各自供奉的神祇, 同时, 这里也是施行法事和处理公务的办公室。所以,即便城隍庙并非全是道教的, 相当多的城隍庙已完全纳入到道教的职掌, 并获得官方的正式批准。这足以称得上是地方官与道教的合作,前者通过将城隍列入“典祀”之列, 而将庙宇的管理权移交给后者——我们可以注意到,这种合作不仅限于城隍庙, 它同样发生在文昌庙、火神庙等其他的庙宇。13

城隍庙中的道士, 除了履行道官的职责(应地方官的要求举行仪式、监管当地的火居道人) , 还要像其他核心宫观中的同道那样,承担庙宇中某些关键的司仪责任。遗憾的是,这些庙宇的科仪书以及档案历经销毁, 仅剩极少的一些残件, 得以保留至今。从现存的材料来看, 道士最主要的一项功能, 是在葬礼上超度亡灵, 特别是要超度那些暴死的厉鬼。14而城隍信仰最基本的内容, 就是控制亡灵和厉鬼(包括阵亡的士兵) , 其中既有以集体方式进行的仪式(七月十五中元节地方官府举办的厉坛和普度、自然灾害期间为亡人举行的仪式) , 也有仅为单个家庭举办的丧仪。

城隍庙道士的另一项职责是主持“神判仪式”, 通过这种“神断”, 生者或死者所蒙受的不公, 都可以向天庭的诸神提出申诉。康豹( Paul Katz) 对这些仪式有详细的研究, 他的研究表明, “神断”涉及的领域很广, 从简单的、无需通过中介的行为(如起誓) , 到较复杂的, 需要仪式专家特别是通过道士介入的仪式规程。15所有这些个案, 尽管可能牵涉各路神圣, 但城隍和东岳大帝是专司幽冥世界派转各种诉状的, 他们的庙宇也是举行神判仪式最多的场所。因此, 有人到庙里“申诉”, 城隍庙道士就要管控这种仪式上的官司, 而不管侵害了状告人的是生灵还是阴魂。

地方精英(士绅) 显然经常自行书写“疏头”、“牒文”, 并向城隍处焚化, 但大多数人还是会求助于道士,16道士则根据他们手边对各种“请求”分门别类归纳好的疏替人撰写。那些文字极佳而且极自信自己认为完全没必要通过道士的媒介, 就可以与灵界的官僚体系沟通的人, 实在少之又少。因此, 城隍庙道士非常忙, 他们要准备从城隍爷那里签发的各种“公文”, 例如, 为死者写(阴间的)“路票”、或者替死者写保护(冥界) 财产的“告示”。17

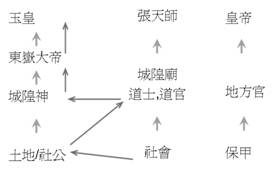

除了在庙里为家庭提供的这些主要的仪式服务之外, 道士也影响了地方社区的整合, 特别是以土地公为中心组织起来的里社, 而土地公正是城隍的下属。有一个明显的例子, 可以说明城隍在道教官僚框架下整合附近土地公的逻辑。17世纪起, 大致在从南京到上海之间的这个特殊区域, 城隍与土地公的关系有一种特殊的形式。在该区域, 每个地方社区(村庄和邻近地区) 每年都要以土地公的名义,向每家每户征收纸钱, 作为天国的税收, 然后由香会组织朝圣的队伍抬着这些“税”和土地公的神像, 前往当地的核心宫观(通常为道士掌管的城隍庙、东帝庙、或玉皇庙) , 焚化这些纸钱。这个仪式称为“解天饷”, 或“解钱粮”、“解皇钱”。在有的地区, 城隍还要依次向其上级(东岳大帝或玉皇大帝) 朝贡并转输“天饷”。许多学者研究过在“天饷”制度框架中地方庙宇的等级结构,18然而,对道教官僚体统整体的组织结构, 学界的探讨尚显不足。

如前所述, 城隍庙管理着一个象征性的税收系统, 并掌管神断; 因此, 它在职能上与衙门相似, 在道士和地方官(具体分工依事而定) 的共同主持下, 庙里的大部分公务由香会成员和衙役执行。城隍庙高度的衙门化性质以及衙役的卷入, 已经被一些有心者所察, 例如, 下面一段来自苏州的评论即称:

吴俗敬鬼神而尚巫觋, 故庙宇无不祟焕, 署中衙役争为会首, 纠众醵钱, 假公济私, 募缘不足则勒派之; 杜撰之神诞,又造夫人诞, 演剧排宴, 以畅其醉饱。惟出于衙役, 故一衙奉一神。府、县各有城隍, 又为三治司; 又以都城隍为巡抚, 以财帛司为布政; 又造阴按察; 又以相王为织造, 以小财帛为理问; 尚缺粮道, 乃以金总管当之, 往天师府求敕封不允, 则以总管位首, 不可以道宪亵之也。而娄东土人以真君堂有神(里人呼为“小爷爷”) ,总管弟也。常熟道署中人访得之, 乃具牲牺迎之, 尚缺一中军, 于是中军衙署人以驸马府为中军, 每春秋祭坛, 都城隍入坛, 则中军必跪迎。然系士诚公主, 本属女像, 而改为男装, 殊可怪也。浙江江氏《自然好学斋诗》注亦云: “驸马府属女相”。19

图1 解天饷

此外, 一则关于“解天饷”的缘起的最早的资料竟说, “天饷”都是以天师的名义征收的, 并且与苏州玄妙观相关:

明末年岁不登, 社稷将亡, 听命于神奸道, 借天师之名, 黜陟十乡土地, 盘踞玄妙观, 以收各会首, 矫诬上天之赀, 有民谣为证: “城中城外走如狂, 争春玄都醮箓黄。哄动各乡泥土地, 天师门下受封章。”又: “雷牌电票召诸乡, 木偶难行人更忙。干折下程非纸锭, 可知阴道定从阳。”又: “传说瑶台也乏钱, 求金天子降坛前。纷纷贡献玄都去, 不顾穷民日倒悬。”今之托名欲解天饷以苛敛民财者,大率如此, 为民牧者宜痛惩之。20

这种道教在城隍庙和其他核心宫观的官僚化活动, 为我们打开了一个新的观察视角。尽管就像城隍高于土地公一样, 道士也将自己置于地方社区之上, 但他们也要乞灵于他们的上级: 张天师。我们现在就会发现, 这可不仅仅只是一套“说辞”或“话语” ( rhetoric) 而已。

二、城隍和天师

当这些城隍庙被道士精英掌控的时候, 它们就与帝国范围内的道教系统结为一体, 特别是与张天师, 及天师府治下的神职管理体系发生了千丝万缕的联系。因此, 要理解城隍庙在江南基层社会所扮演的角色, 必须把这一并非仅限于江南地区, 却与江南那些大型道教宫观保持着极为密切关系的特殊制度考虑在内。迄今为止, 研究者对张天师的关注, 主要集中在其与清朝宫廷的关系, 以及有清一代国家对张天师的支持逐步衰退的过程, 而对其在基层社会扮演的角色探讨不够。21 即便失去了一部分(而并非全部) 国家支持, 张天师的道教官僚机构, 及其属下大量的精英道士(法官) , 仍旧可以对道士进行传箓、掌控着地方的封神、为中国的上层社会提供仪式服务(特别是驱鬼) , 在1898年的反迷信运动开始之前, 张天师的权威并没有真正衰落。

江南地区的城隍庙与张天师制度的结合,有多种表现, 笔者重点要探讨其中的三个面向: 1) 道士在城隍庙和龙虎山之间的流动;2) 张天师对城隍的敕封; 3) 张天师作为最高权威, 利用城隍主持神判仪式, 致使“表文”、“敕令”等公文流转, 并藉此出售流动中的仪式化文书(如各种符) 。

(一) 道士的流动

精英道士家族在对大型的江南城隍庙的经营过程中, 源源不断地定期输送年青机敏的道士到龙虎山听差, 数年之后, 其中一些道士得入大光明殿(该殿位于紫禁城正北, 即龙虎山选送专为皇帝服务的精英道士在宫廷服务期的地方) 。一个有关的例子, 是杭州一座文献保存很好的城隍庙, 该庙分别供奉着省、府和县(杭州设置了仁和、钱塘两个县) 的三级城隍。22庙建在吴山之上(此山在城墙内) , 殿堂连绵, 建筑醒目(其主要建筑现已改建为博物馆, 仍为当地的标志性建筑) , 是所有描绘杭州城市生活的作品中都要大书特书的一个去处。多家道房联合(清前期有15 家道房,到18 世纪晚期还剩下11 家) 管理这座城隍庙。在17、18世纪, 每家都要派送道士到龙虎山当差, 其中一些道士, 则经由龙虎山送往紫禁城, 担任皇帝的御用道长。借助复杂交织在一起的师徒系谱、姻亲关系、学术友谊, 以及同在北京、龙虎山或其他地方的修行经历等错综复杂的关系网络, 他们与整个中国的道教精英保持着良好的联系。23类似的情况, 也存在于另一个重要的江南城市昆山。1855 年修订的昆山城隍庙志(太平天国战乱中, 该庙曾两度被毁, 该志即在其间所修) , 大体上也是由两大道房所撰, 它们联合管理这座城隍庙, 与城里的其他道观也有密切联系; 从晚明到18世纪, 这座城隍庙中的道士一直有人在龙虎山或宫廷里当差。24同样, 上海城隍庙以及苏州玄妙观等其他核心宫观, 也有道士送往龙虎山。

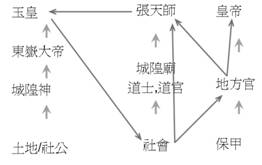

(二) 封神

包括城隍庙在内的, 遍布整个帝国的道教官僚网, 沟通了尘世中道士们的流动, 不仅如此, 同样重要的, 这个网络也导致了神仙的流动。天师既然可以在这个宇宙的精神等级制度内, 任命活着的神职人员; 他也可以依照同理, 任命诸神。明清以来似乎一直有一种说法, 即所有的城隍和土地公都是张天师任命的。25 天师加封江南的城隍(不同于国封) 的记载, 可在有清一代的不少地方志中找到, 其中不时提到“天师府敕谕”。26少数的几份尚存的这类文献中, 还出现了天师以玉皇大帝的名义颁发的册封谕旨, 上面还用了天师府印, 城隍庙会保存这样的敕谕, 而且可能会刻成石碑。下文所录(见1790年扬州附近一镇上城隍庙所收敕谕) , 即是比较有代表性的一则:

明洪武初封县城隍伯爵, 后止。称城隍之神。羽士管时庵言, 镇中城隍庙旧为搜盐所。明季所官移于仪征里。人以遗址建庙, 祀城隍。乾隆五十五年张真人府奉勅封灵通伯。勅文有云。天命无私, 惟至诚而可格细言, 亦纳遂民欲之所从。凡在福世之条, 不惜分茅之宠, 受兹殊贶, 永辅升平。末署袭封五十八代正乙嗣教大真人张起隆。27

图2 天师封神

在许多情况下, 庙宇住持会到龙虎山(献金) 请封。28一般来说, 天师只是对地方推举的人选进行任命, 而由他本人来决定谁将成为某地城隍。29许地山曾援引一则轶事(没有指名出处) , 称第62 代天师张元旭( 1862—1924, 1904年继承天师职位) 曾于1900年代后期在广州出售城隍职位。30滨岛敦俊指出,类似的记录在下层乡绅撰述的乡镇志中可以找到, 但在更受官方关注的县志, 一般不记载这些: 可能是地方官和上层士绅并不支持这种做法。但著名(也虔信道教) 文人梁恭辰(1814—?) 即记述了他的一个熟人死后是怎么被天师任命为丹徒城隍的。31另一个19世纪的学者言辞激烈地指出, 天师、天师任命的城隍, 以及下属城隍的土地公, 是国家正统的支柱, 与地方上的淫祀截然不同。32这类官方支持的信息, 也可以通过天师题赐城隍庙的牌、匾表现出来, 因为悬挂这些牌匾, 都获得了地方官的认可。33

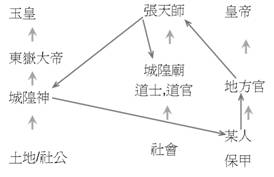

(三) 神判仪式

城隍庙和龙虎山之间互动的第三种形式,与神判仪式有关。我们已经看到, 举行这类仪式的, 大多数都是地方上的人(庙宇里的道士、衙役和香会成员) 。但城隍庙里的“神判”, 却可以超越地域, 借助整个道教官僚体系链直达天师。关于“阴状”的事有时情况很特殊, 城隍庙收了“诉状”, 也做了相应的处理, 但生者与死者之间的问题, 可能无法在本地得到解决, 也可能因为“原告”不满最初的处理结果、或者城隍庙自身就需要请更高级别的神帮助, 这时, 就会要求高一级神的介入。这种情况下, 道教的官僚体系则会全面运转起来。《吴山城隍庙志》(撰于1789年) 便记述了1700年发生的几起类似的诉讼。在这些案件中, 有一个杭州书生受到鬼怪的袭扰,便向巡抚递交了诉状, 巡抚亲笔写信给天师,而天师则令杭州的城隍降服鬼怪, 城隍果真就有效地完成了这项任务。34整个过程中, 为我们留下了一个正式公文的流转程式, 据此我们可以绘出如下示意图, 图示反映出来一套与“封神”和“解天饷”运作相似的官僚化程序。

图3 一起阴间诉讼案(杭州吴山城隍庙, 1700年)

地方官在多大程度上实际参与了与城隍庙道士和天师共同受理的类似诉讼案件? 著名学者俞樾( 1821—1906 ) 留下的一条笔记对这个问题进行了回答:

冯梦香孝廉之弟则诚, 于同治壬申年读书慈溪县城中。一日, 忽传江西张真人府有使者至城隍庙, 乃往观之。果见一使者背负黄袱, 中有文书, 取出于神前焚之, 以真人府封条封庙门三日。于是一县喧传, 不知何事。数日后, 县中一吏言之曰: “此为辽东某县事也。”辽东某县有夫妇偕行于路者, 妇急欲溺, 不得已,溺于路侧。其夜夫妇皆卧矣, 有扣户者,夫启视之, 久而不返。妇亦起, 出视其夫, 则腰断矣。人疑妇实杀之, 闻于官,妇极口称冤。官细诘是日曾至何处, 曾作何事, 妇悉以告。因至所溺处掘地数丈,得一棺, 启视之, 面如生。官疑焉, 牒问真人府。真人府覆言: “此鬼为元朝浙江慈溪县人, 以行贾至辽东而死。其鬼强悍, 妇溺适当其棺, 触鬼之怒, 是夜杀其夫者, 果此鬼也。鬼本慈溪人, 宜移文慈溪城隍治之。”故使人赍二文至慈溪, 一焚城隍庙, 限三日断此狱, 故封庙门三日; 一投慈溪县, 故县吏得知其详。35

讲到这个故事(据其最亲近的一个弟子的兄弟的说法, 俞樾确信实有其事) , 俞樾(在其他场合, 他多次表达过他对天师、天师府和天师降魔能力的钦佩) 认为, 这件事实际上是道士办的, 辽东地方官不太可能真的行牒真人府。但在俞樾的故事中, 也没有人因为看到一个远道而来的天师使者到城隍庙督办案子而感到惊讶。

即便天师本人或他的法官不会长途跋涉亲临某座城隍庙, 祈告者请一道天师的驱魔符箓, 也可以代表他们的到来。这样的故事在清代笔记和报纸中比比皆是, 当事人或者写信、或亲自拜访龙虎山, 或恰逢天师巡行(经过时) 迎驾, 请他帮助降妖伏怪。天师则一般会给求助者一个护身符, 由他们带往其所在地方的城隍庙。例如, 下面一则清前期的笔记就可以看到这样的情形:

张真人继宗, 天师五十四代孙也。自苏至松, 驺从赫奕, 愚民聚观, 填塞衢巷。绅士寡识者, 亦趋迎陪侍。其人年甫弱冠, 茫无知识。每准一词, 纳银十二两; 书一符, 偿三金。其徒皆市井无赖,共相附和, 肆为奸诈, 获金数千。远近被鬼祟者, 闻其来, 皆斋沐三日, 激切祈

请, 叩头待命。但批发文书房登号, 谩云归府行文, 仰城隍神查报而已。36

笔记的文体通常限制了(每一篇内) 主人公的数目, 因此一般出场的只有祈告者、妖魔鬼怪和天师, 但很有可能, 城隍庙的道士也在上述公文的流动程序中也发挥了作用, 特别是有的时候, 城隍要回禀天师, 下面笔记就记了这样的一个例子:

湖州沈秀才, 少年入泮, 才思颇美。年三十余, 忽得羞疾: 每食, 必举手搔其面曰: “羞, 羞。”如厕, 必举手搔其臀曰: “羞, 羞。”见客亦然。家人以为癫,不甚经意。后渐尪羸, 医治无效。有时清楚, 问其故, 曰: “疾发时, 有黑衣女子捉我手如此, 迟则鞭扑交下, 故不得不然。”家人以为妖, 适张真人过杭州, 乃具牒焉。张批: “仰归安县城隍查报。”后十余日, 天师遣法官来曰: “昨据城隍详称: 沈秀才前世为双林镇叶生妻, 黑衣女子者, 其小姑也。”37

下一则笔记, 则同时涉及地方官和城隍,展示了行政官僚体系和道教官僚体系在某些司法程序中是如何协调运作的:

翁乃控城隍, 并控于县。时有邑令钱名维乔, 字竹初者, 收其呈, 而斋戒三日, 亲诣城隍行香, 焚牒。月余, 天师府中行来一文, 启视之, 即某家控狐作祟事。文内乃城隍牒, 附有朱符二道, 铁牌符一面。钱邑令即传某翁来, 示以文, 给以符与铁牌, 命贴符于前后门, 埋铁牌于病妇之房。夜即安寝, 人亦复元, 而狐不知何往也。咸讶事之奇。后翁到江西, 拜谒天师, 问之, 曰: “此狐势大, 非郡邑城隍所能制也, 故城隍牒之于余。”又问城隍之文从何来, 曰: “府之后园, 有一池, 文来则浮水面, 早晚必往池觇之。有文则查是何妖, 应何法制, 则发符以治之。若查非妖, 乃真有病, 则不发符, 仅移城隍, 不移群邑也。”38

即使从时间和成本方面的原因来看, 道士在神判仪式中的应该充当的角色, 多数情况下也不大可能是去搬出更高的权威, 或与龙虎山公书往来。但是, 求助上级权威的这种可能性却广为人知, 实际上“神断”多了一种选择,即上级权威可以提供的中立的、来自外部的判断。下面的笔记即详细记载了这样的一个案例, 其中的审判即涉及城隍庙移送龙虎山待决的犯人:

黄昏后, 妹苏曰: “城隍庙审事, 回来备说。先在庙门外见城隍神接大士上殿正坐, 城隍在下侧首旁坐, 我跪大士侧边, 胡三哥跪丹墀下。大士向城隍说了此话, 城隍就向胡三曰: ‘孽畜, 何得扰害生人?’胡三答曰: ‘我原在新官桥里住,因桥拆造, 借居罗家空楼。此系女鬼, 他来跟我觅食的。’城隍即令判官查我父母及吾兄之籍, 又查罗宅之籍。查毕, 叱曰: ‘他是生人, 如何说是女鬼! ’喝令掌嘴。掌毕, 复抽签掷地, 将胡三哥重打三十板, 曰: ‘我处亦不究你, 解往真人府去治罪。’”39

这样看来, 为了将各个地方教区在册的生者和死者, 置于这些城隍爷的权柄之下, 城隍庙(至少那些大庙) 和龙虎山之间, 出现了频繁的公文、人员和资源的流动。这种流动也伴生了经济上的交易: 可供在全国范围内作护宅之用的“天师符”, 先是在龙虎山批量印刷, 随后通过核心宫观的网络发售出去; 一些人不经授权就伪造这些神符来卖, 但天师在地方官的大力支持下控告他们, 以确保其官僚化垄断地位。40

因此, 住持城隍庙的道士的地位是官僚权威式的, 直接与高高在上的天师相联系, 向下控制着下级的道士与地方神。在某些典型的情况下, 我们找到了这种地位的实际表达, 例如, 这些道士竟获得了整个城市作法事的垄断权(某些小城镇里) ,41或在行使这类权力方面充当仲裁者(通常是大城市) 。

三、道教官僚体系

上述与城隍庙有关的形形色色的宗教活动, 从某种角度看来是相互独立的, 历史学家通常也是这么看待它们。但笔者认为, 它们都是同一个道教官僚组织体系的一部分, 城隍庙是个基础。各种各样的封神、神判和天饷活动, 实际上都互相关联, 并且与城隍和天师联系在一起。“解天饷”遵循的是(道教) 神谱的官僚化结构, 以及与之平行的道士的官僚化结构。它与“神断”的执掌也有联系, 因为大型的神判仪式中, 最为常见的莫过征纸钱一节。“神断”通常是非常地方性的, 有无道士在场都会进行, 但是在很复杂的神断案件中,天师及其法官则有可能通过道教核心宫观的网络介入其中。

因此, 在资源允许的那些地方, 如江南市镇, 道教精英试图建立起并运转一套按照神谱结构确立的官僚化架构, 联合地方神庙, 组建一套以天师为首的等级化机构。这套机构向人民征税、掌管司法并对鼓吹普度众生。换言之———官僚体系、课税、司法、救度———道教像一个宗教王国一样运转。这一个类似国家的组织和逻辑的存在, 为我们提出了一个问题: 它与实际的帝国官僚体系是什么关系? 笔者并不认为, 道教仅仅是对帝国机构进行模仿, 以求得赋予其仪式和活动以权威性和合法性。早在道教最初期的天师道时代, 官僚化逻辑就是道教的核心, 因此, 将晚期的帝国与道教视作同一文化范式的两种形式, 似乎更容易理解。42这两种形式有很多的相似之处, 但有时又不可避免会相互竞争, 但是很大程度上, 二者也会合作。我们已经看到地方官求助于天师的例证, 而城隍庙则是同时反映帝国官僚体系与道教官僚体系的交点。在道教核心宫观和道教精英大量存在的清代江南地区, 很自然会出现这样的合作: 掌管城隍庙的道教精英与地方官属于同一个社会阶级, 享有共同的文化, 二者在城隍庙里的互动持续不断, 既有仪式上的目的, 也有消遣文化的原因。然而, 冲突的例证也应引起研究者的重视, 例如征收天饷, 通常就要被地方官禁止(虽然也不能彻底铲除) 。道士与国家官员对国家、社会、法律和仪式有着相似的理解, 双方对于这些概念的应用并无相悖, 只是有时采用合作的方式, 有时则是竞争的方式。而通过这些方式, 道教参与到了帝国国家的构建之中。

注释:

①我要特别感谢王见川对我在研究张天师及其与江南庙宇之间的关系的历史的过程中所给予的帮助。王教授和我近期正在编纂一部关于这一问题的资料集。同时非常感谢曹新宇教授的多种帮助。

②值得一提的是: 荣真: 《中国古代民间信仰研究———以三皇和城隍为中心》; 郑土有、王贤淼: 《中国城隍信仰》; 郑土有、刘巧林: 《护城兴市———城隍信仰的人类学考察》; 王宗昱: 《城隍信仰中的儒道关系》; 赵世瑜: 《狂欢与日常———明清以来的庙会与民间社会》; 巫仁恕: 《节庆、信仰与抗争── 明清城隍信仰与城市群众的集体抗议行为》; Feuchtwang,“School2Temp le and City God”; Zito, “City Gods”等;更早的研究有: Johnson, “The City2God Cults”及Taylor, “Ming Tpai2tsu”。

③张蕾: 《清同光年间江宁府城隍庙告示碑考释》。

④本文是笔者正在进行的“近现代中国城市道士与庙宇国际合作研究项目”课题的一部分。课题由ANR(Agence Nationale de la Recherche, France ) and the CCKF ( Chiang Ching2kuo Foundation for International Scholarly Exchange ) 资助。参见http: / /www. gsrl.cnrs. fr/ taoist2and2temp le /。

⑤Duara, Culture, Power, and the S tate.

⑥ 详见Goossaert, “Managing Chinese Religious Pluralism”。

⑦参见KOHN, L ivia. “The Taoist Adop tion of the City God. ”一文, 对《道藏》中的《太上老君说城隍感应消灾集福妙经》的研究。

⑧参见Goossaert, Taoists of Pek ing, p108.

⑨有些派系是家族式的, 庙宇住持的职务父子相传,其他派系则是异姓之间的师徒传承。

⑩每府设一名道纪, 每州设一名道正, 每县设一名道会。

11基于种种原因(如资料不完备, 或某些道教官员实际上掌管数个教区) , 这只是一个保守的估计。参见杨健: 《清王朝佛教事务管理》第一章。

12即使地方道教官员(如果这种职位在实际中存在的话) 不是在城隍庙任职, 城隍庙在大多数情况下也由道士掌权。

13参见十九世纪中叶昆山县(江苏南部) 火神庙的记述, 当地地方长官主持规定的祭祀, 道教住持则同时主持打醮仪式, 二者通力合作。(潘道根: 《昆山县城隍庙续志》, 第63—64页。)

14《昆山县城隍庙续志》第47—53页描述了庙宇住持是如何在昆山县的葬礼上成为最注目的表演者; 同样也记述了一位前任住持因为让死者灵柩寄存在庙内而受到惩戒。Ayscough, 《城隍老爷》第145页中也记录, 20世纪初上海城隍庙的最主要光顾者就是死者家属。

15Katz, D ivine Justice: Religion and the Development of Chinese Legal Culture.

16参看《吴山城隍庙志》, 卷3, 第801—802页; 又见Katz, D ivine Justice, chap ter 4.

17郑土有、刘巧林: 《护城兴市: 城隍信仰的人类学考察》, 第97页; 《点石斋画报》, “革”册, 第3 6

页, 《城隍示谕》(印于1893年) 。

18滨岛敦俊: 《總管信仰: 近世江南农村社会と民间信仰》, 第205—219页; 巫仁恕: 《明清江南东岳神信仰与城市群众的集体抗议———以苏州民变为讨论中心》, 第149—206 页; GOOSSAERT, “Bureaucratie,taxation et justice”; 荣真: 《中国古代民间信仰研究———以三皇和城隍为中心》, 第212—227 页; 吴滔:《清代苏州地区的村庙和镇庙: 从民间信仰透视城乡关系》; 王健: 《明清以来江南民间信仰中的庙界: 以苏、松为中心》; 以及von Glahn, “The Sociology of Local Religion”, pp. 800—801.

19红兰逸乘》, 卷4, 《琐载》。

20《坚瓠补集》, 卷6, 《天饷》, 第1890页。

21张继禹: 《天师道史略》; 张金涛: 《中国龙虎山天师道》; 王见川: 《张天师之研究: 以龙虎山一系为考

察中心》; 王见川: 《近代变局下的张天师———兼谈其对华南道教之影响》; 王见川: 《张天师研究序说: 成

果回顾与相关史料辨正》; Goossaert, “Bureaucratic Charisma”。

22主要资料来源是1789年修订的《吴山城隍庙志》,该庙志中有着大量关于十八世纪庙宇生活的记载。参见Susanna Thornton “ Provinces, city gods and salt merchants: p rovincial identity in Ming and Qing Dynasty

Hangzhou”一文, 该文对地方精英针对供奉在庙里的各类城隍的身份和等级而展开的争论进行了研究。

23 《吴山城隍庙志》, 卷5。

24《昆山县城隍庙续志》, 第28—38页。

25王见川: 《张天师之研究》, 第127页。

26滨岛敦俊: 《總管信仰》, 第231—232、320—322页; 《重辑张堰志》, 卷2, 第62页。

27《甘棠小志》, 卷4, 页5a—b。

28 Goossaert, “Bureaucratic Charisma, ”pp. 139—141.

29《法华乡志》, 卷8, 第345—346页明确记载, 当地民众请求张天师任命他们选出的城隍人选。

30许地山: 《扶箕迷信的研究》, 第108页。

31《北东园笔录续编》, 卷3, 《周次立》: 后十余年,余官吴门, 闻人言次立为丹徒城隍, 确有所据。或曰得自张真人, 语殆不诬矣。另一例关于天师任命城隍的案例, 参见清代笔记《里乘》, 卷4, 《陈司马》。

32《退庵随笔》, 卷10。

33《昆山县城隍庙续志》第78—79页记载: 牌匾由天师题写, 由地方官悬挂, 同时也有地方官赠送给龙虎山法官的牌匾。

34《吴山城隍庙志》, 卷4, 《方士灵应记》; 《恤士感神记》; 《神疗喑生记》, 第805—809页。

35《右台仙馆笔记》, 第271则。

36《莼乡赘笔》, 卷3, 《张真人》。亦可见另一则笔记: 叶旅亭御史宅, 忽有狐怪白昼对语, 迫叶让所居, 扰攘戏侮, 至杯盘自舞, 几榻自行。叶告张真人, 真人以委法官。先书一符, 甫张而裂, 次牒都城隍, 亦无验。(《阅微草堂笔记》, 卷1) 。即墨杨槐亭前辈言, 济宁一童子, 为狐所昵, 夜必同衾枕。至年二十余, 犹无虚夕。或教之留须, 须稍长辄睡中为狐筄去, 更为傅脂粉。屡以符箓驱遣, 皆不能制。后正乙真人舟过济宁, 投词乞劾治, 真人牒于城隍。狐乃诣真人自诉, 不睹其形, 然旁人皆闻其语。(《阅微草堂笔记》, 卷9) 。

37《子不语》, 卷10, 《羞疾》。

38《咫闻录》, 卷2, 《治狐》。

39《续子不语》, 卷3, 《心经诛狐》。亦可见另一则笔记: 梁豁堂言, 有客游粤东者, 妇死, 寄柩于山寺。夜梦妇曰: “寺有厉鬼, 伽蓝神弗能制也。凡寄柩僧寮者, 男率为所役, 女率为所污。吾力拒, 弗能免也, 君盍讼于神?”醒而忆之了了, 乃炷香祝曰:“我梦如是, 其春睡迷离耶? 意想所造耶? 抑汝真有灵耶? 果有灵, 当三夕来告我。”已而再夕, 梦皆然。乃牒诉于城隍。数日无肸蠁。一夕, 梦妇来曰: “讼若得直, 则伽蓝为失纠举, 山神社公为失约束, 于阴律皆获谴。故城隍踌躇未能理。君盍再具牒, 称将诣江西, 诉于正乙真人, 则城隍必有处置矣。”如所言,具牒投之。( 《阅微草堂笔记》, 卷24) 。

40 Goossaert, “Bureaucratic Charisma, ”pp. 132—133.

41参看魏德毓: 《明以来正一派道教的世俗化》, 第157页, 该文的研究表明, 在清晚期, 连城县(福建省) 被一分为四, 每一个区域都由一支道堂垄断着各种仪式: 其中三派瓜分了乡村地区, 第四派则以城隍庙为依托, 控制着城区。

42 Brook, “Tormenting the dead”一文认为, 大多数民众通过仪式、戏剧和善书对官僚程序和官僚文化的了解, 不亚于来自参与实际行政的直接经验。

参考文献

姚裕廉: 《重辑张堰志》( 1919) , 《上海乡镇旧志丛书第5卷, 上海: 上海社会科学院出版社, 2005年版。

董含: 《莼乡赘笔》, (清) 吴震方辑《说铃》丛编第

二集第22—23册, 1868年(同治七年) 重刻本。《点石斋画报》( 1884—1898) , 广州: 广东人民出版社, 1983年影印本。

王锺: 《法华乡志》( 1922) , 《上海乡镇旧志丛书》第12卷, 上海: 上海社会科学院出版社, 2004—2006年版。

董醇: 《甘棠小志》(1855) , 《中国地方志集成·乡镇志专辑》第16 卷, 南京: 江苏古籍出版社; 上海:

上海书店; 成都: 巴蜀书社, 1992年版。

张霞房: 《红兰逸乘》, 《吴中掌故丛书》, 江苏省立苏州图书馆, 1932年版。

褚人获: 《坚瓠集》, 《清代笔记小说大观》, 上海: 上海古籍出版社, 2007年版。

潘道根: 《昆山县城隍庙续志》, 《中国道观志丛刊续编》第14卷, 南京: 江苏古籍出版社, 2004年版。

许奉恩: 《里乘》(1874) , 济南: 齐鲁书社, 2004年版。

沈映铃: 《退庵随笔》, 清光绪九年(1883) 刻本。

卢崧: 《吴山城隍庙志》(1789) , 朱朗斋辑《西湖祠

庙志专辑》, 王国平藏本, 杭州: 杭州出版社, 2004年版。

俞樾: 《右台仙馆笔记》, 上海: 上海古籍出版社,1986年版。

纪昀: 《阅微草堂笔记》, 天津: 天津古籍出版社,1994年版。

慵讷居士: 《咫闻录》重庆: 重庆出版社, 2005年版。

袁枚: 《子不语全集》, 石家庄: 河北人民出版社,1997年版。

AYSCOUGH, F. “The Chinese Cult of chpeng huang lao

yeh. ”Journal of the Royal Asiatic Society, N orth ChinaB ranch, 55, 1924, pp. 131—155.

BROOK, Timothy. “Tormenting the Dead. ” in TimothyBrook, JérÉme Bourgon & GregoryBlue ( eds. ) , Death by

a Thousand Cuts. Cambridge, Mass. : Harvard UniversityPress, 2008.

DUARA, Prasenjit. Culture, Power, and the S tate. RuralN orth China, 1900—1942. Stanford: Stanford University

Press, 1988.

FEUCHTWANG, Stephan. “ School2Temp le and CityGod. ”In G. William SKINNER, ed. , The City in Late

Im perial China, pp. 581—608. Stanford: StanfordUniversity Press, 1977.

GOOSSAERT, Vincent. The Taoists of Pek ing, 1800—1949. A Social History of U rban Clerics. Cambridge(Mass. ) : Harvard University Asia Center, 2007.

GOOSSAERT, Vincent. “Bureaucratic charisma: TheZhang HeavenlyMaster institution and court Taoists in late2Qing China. ”AsiaM ajor, 3 rd series, 17 (2) , 2004, pp.121—159.

GOOSSAERT, Vincent. “Managing Chinese ReligiousPluralism in the Nineteenth2century City Gods Temp les, ”

in Thoralf KLEIN, Christian MEYER, Joachim GENTZ,ed. , Chinese Religions in the Age of Globalization, 1800 to the present, edited volume in p rogress.GOOSSAERT, Vincent. “ Bureaucratie, taxation et justice. Lpétat taoÇste au J iangnan (Chine) , XV IIe 2XIXe

siècles, ”Annales HSS , forthcoming.

滨岛敦俊: 《總管信仰: 近世江南农村社会と民间信仰》, 东京: 思文阁, 2001年版。

JOHNSON, David. “The City2god Cults of Tpang and SungChina, ”Harvard Journal of Asiatic S tudies 45 ( 2 ) ,

1985, pp. 363—458.KATZ, Paul R. D ivine Justice: Religion and the10 Developm ent of Chinese Legal Culture. London: Routledge,2008.

KOHN, L ivia. “The Taoist Adop tion of the City God. ”M ing Q ing Yanjiu, 5, 1996, pp. 69—108.

荣真: 《中国古代民间信仰研究: 以三皇和城隍为中心》, 北京: 中国对外经济贸易出版社, 2006年版。

张蕾: 《清同光年间江宁府城隍庙告示碑考释》, 《晚清国家与社会》, 北京: 社会科学文献出版社, 2007

年版, 第168—185页。

TAYLOR, Romeyn. “Ming Tpai2tsu and the gods of thewalls and moats, ”M ing S tudies, 4, 1977, pp. 31—50.

VON GLAHN, Richard. “The Sociology of Local Religionin the Lake Tai Basin. ”in John Lagerwey, ed, Religion

and Chinese Society. Hong Kong: Chinese University Press& Paris: EFEO, 2004, pp. 773—815.

王健: 《明清以来江南民间信仰中的庙界: 以苏、松为中心》, 《史林》, 2008年第6期, 第1—18页。

王见川: 《张天师之研究: 以龙虎山一系为考察中心》, 国立中正大学博士论文, 2003年。

王见川: 《近代变局下的张天师———兼谈其对华南道教之影响》, 黎志添编《香港及华南道教研究》, 香港

中华书局, 2005年版, 第386—404页。

王见川: 《张天师研究序说: 成果回顾与相关史料辨正》, 《台湾宗教研究通讯》, 2003 年第5 期, 第

165—206页。

王宗昱: 《城隍信仰中的儒道关系》, 黎志添主编《宗教的和平与冲突》, 香港: 中华书局, 2008年版。

魏德毓: 《明以来正一派道教的世俗化———对闽西火居道士的调查》, 《社会科学》, 2006年第11期, 第153—160页。

巫仁恕: 《节庆信仰与抗争———明清城隍信仰与城市群众的集体抗议行为》, 《中央研究院近代史研究所集

刊》, 2000年第34期, 第145—210页。

巫仁恕: 《明清江南东岳神信仰与城市群众的集体抗议———以苏州民变为讨论中心》, 李孝悌主编: 《中国

的城市生活》, 台北: 联经出版公司, 2005年版, 第149—206页。

吴滔: 《清代苏州地区的村庙和镇庙: 从民间信仰透视城乡关系》, 《中国农史》, 2004年第2期, 第95—101页。

许地山: 《扶乩迷信的研究》, 长沙: 商务印书馆,1941年版。

杨健: 《清王朝佛教事务管理》, 北京: 社会科学文献出版社, 2008年版。

张金涛: 《中国龙虎山天师道》, 南昌: 江西人民出版社, 2000年版。

张继禹: 《天师道史略》, 北京: 华夏出版社, 1990年版。

赵世瑜: 《狂欢与日常———明清以来的庙会与民间社会》, 北京: 三联书店, 2002年版。

郑土有、王贤森: 《中国城隍信仰》, 上海: 三联书店, 1994年版。

郑土有、刘巧林: 《护城兴市: 城隍信仰的人类学考察》, 上海: 上海辞书出版社, 2005年版。

ZITO, Angela R. “City Gods, Filiality, and Hegemony in Late Imperial China.”Modern China, 13 ( 3 ) , 1987,pp. 333—371.

(引自《清史研究》2010年第1期)

|