资料来源:《中国民族》,2014年02期,本文作者沈丽提供稿件电子版与图片,特表感谢

伊通四天,一次特别的满文教学课

□文/图 本刊记者 沈丽

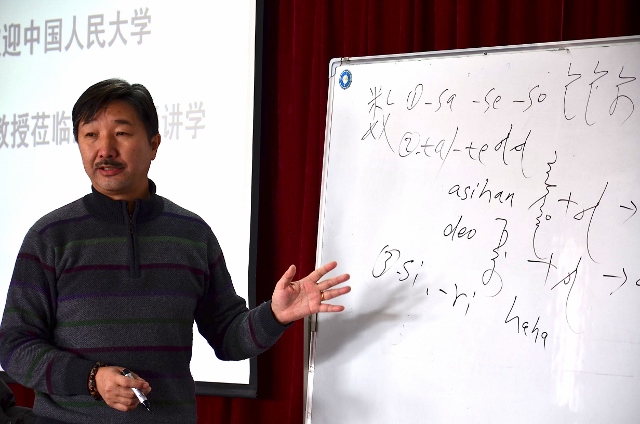

乌云毕力格(Borjigidai Oyunbilig),蒙古族,孛尔只斤氏,中国人民大学教授、国学院西域历史语言研究所副所长、清史所满文文献研究中心主任,兼任中国蒙古史学会会长。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

满语式微?

这不是一个新近出现的趋势。近年来,这个话题受到无数专家学者及满族同胞的关注,社会各界多方呼吁,大小报道铺天盖地,但莫衷一是。接着,问题纷至沓来:抢救式保护满语能否恢复满语传承?满语式微会否引发满文及满族传统文化的失传?锡伯语和满语之间有着怎样的渊源?请您跟随本刊记者,让满学界权威专家乌云毕力格教授为我们解开这些疑惑。

2013年12月中旬,我在京西宾馆采访吉林省民委主任阿汝汗——就是他,让乌云毕力格教授与被誉为“满族发祥地”之一的吉林省伊通满族自治县结缘。谈到满语现状,阿汝汗主任忧心忡忡地说:“现在真正懂满语的不足百人,精通者不足十人。”他的担忧,与最近新华网那篇《满语之殇:1000多万人的满族 懂满语的不足百人》报道中所表达的观点不谋而合。

满语,属阿尔泰语系满-通古斯语族满语支,为黏着语,语音上有不完全元音和谐现象。满语以满文为记录,在历史上有“新老满文”之分。“老满文”诞生于1599年,时清太祖努尔哈赤命额尔德尼和噶盖二人依据蒙古文创制,沿用至1632年,为“无圈点满文”,使用了30余年;“新满文”在“老满文”的基础上发展而来, 从1632年沿用至清末,称作“有圈点满文”。

阿汝汗主任对伊通的满语教学很是关注。他与多数关注满文研究现状的人秉持着相同的观点,认为当前最完好地继承了满语的民族是居住在新疆察布查尔的锡伯族。他们至今使用着的锡伯语,是一种接近于满语的语言。

锡伯语,属阿尔泰语系满-通古斯语族满语支,使用范围主要是中国新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县、霍城、巩留、塔城等县以及乌鲁木齐市和伊宁市。

阿汝汗主任曾考虑过从新疆锡伯族中寻找一位“合格的”满语教师,但毕竟远水解不了近渴。这位求贤若渴的省民委主任,希望能够尽快找到一位满学专家来规范伊通的满语教学工作。当他得知我在中国人民大学研究生阶段曾学习过两年满文,喜出望外,力邀我的满文教授乌云毕力格去伊通,给当地的满语教师做培训。

近年来,鲜有学者见到过真正会说满语的满族老人,伊通满语的发展和保护状况究竟如何?自1986年乌云毕力格教授跟随内蒙古社会科学院的达斡尔族先生巴达郎噶老人学习满文,至今已将近30年。即使如此,其间他也从未有机会拜访会说满语的老人。在伊通或许能碰巧找到这样的“活化石”呢?他也很希望能去伊通实地考察一番。

双方一拍即合,并很快付诸行动,于是由我陪同乌云毕力格教授出发赶伊通。一路上,他对我这个曾经的学生谈到了一些专业性较强的关于满文方面的看法。

“我曾经去过察布查尔锡伯自治县,锡伯族的口语和书面语已经发生了比较大的差异。比如‘jeme’(吃)一词,他们的口语已经发生了阿尔泰语系第二音节后元音弱化、脱落的现象,变成了类似‘jem’的发音。锡伯语中出现了这样的现象,但学者很难判断满语中是否也出现了这样的变化。因为在满文研究领域,就我认识的学者而言,还没有人与真正会说满语的老人交流过。”

经停长春,百忙之中的阿汝汗主任见到同为蒙古族的乌云毕力格教授,无比喜悦。阿汝汗主任说:“目前,我国有1038万满族人口,但满族自己的语言却逐渐消亡,这是十分令人痛心疾首的。我自己就非常热爱本民族的传统文化,也希望能为满族文化的传承尽一臂之力。伊通是吉林省境内唯一的满族自治县,总人口约48万,其中满族人口占38%。这些年来,伊通的满族希望保护好本民族的语言文字,传承本民族传统文化。我觉得他们的想法很值得鼓励,省民委一定会给予支持。”

就是因为如此的机缘,乌云毕力格教授来到伊通。

1月10日

一场“抢救式”的满语教学,就此开始。

清晨七点半,我们一行三人从长春市驱车一路向南,赶往伊通。简短的开班仪式后,乌云毕力格教授他开始了在伊通的第一节满文课。

在中国人民大学国学院,乌云毕力格教授开设满文文法和满文精读两门课程。之所以称之为“满文课”,就是为了和“满语课”区别开来。的确,此二者是需要加以区别看待的,因为许多人会陷入认识的泥淖——难道满文和满语还有分别么?其实,这样的认识偏差普遍存在。

开展培训课程伊始,乌云毕力格教授就和学员表达了有关“满语”和“满文”略有区别的学术观点。他说:“新满文的创制距离今天并不十分遥远,从当时的情况来看,满文应当记载了满语口语的发音特色。但是,基于阿尔泰语系的共同特点,慢慢地,口语中会发生元音弱化的现象,第二个音节后的元音发生弱化、脱落,比如同属阿尔泰语系的蒙古语的书面语与口语读音差别非常大。如今,学界尚且不能了解满语中是否也存在这样的现象。如果存在,那么满语读音发生了怎样的变化?正确的口语读音是怎样的?我们都不能确定。但是,满族先人的语言虽然即将消失,但这不等同于能够识读满文的人也跟着消失。中国第一历史档案馆、北京社会科学院、内蒙古大学、中央民族大学、中国人民大学清史研究所等单位还有不少学人和后生可以较为精准地识读满文文档。所以,满文书面语和满语不能混为一谈。我这几天教授的是满文课,算不上真正意义上的满语课。”

继而,乌云毕力格又谈到:“有人说,那我们找个锡伯族的老师过来,不就能学会口语了么?我看这么做也不是很妥。首先,满语式微从辛亥革命以后就开始了,上个世纪50年代以后渐近消失,这种语言大面积衰落的趋势可能已经持续了100年。而锡伯语则不然,它是一门沿用至今的活语言,一直在不断发展、进步,现如今的锡伯语与满语肯定大相径庭。简单地说,锡伯语现阶段发展出了8个元音,满文书面语还只有6个。其次,锡伯族的书面语与口语差别较大,在没有语言环境的情况下学习锡伯语十分困难,如果各位特别努力的话,学会锡伯语是可能的,但与恢复用满语会话的目标还有相当距离。”

让受训教师明白了伊通开展的抢救式“满语教学实践”实际上是“满文教学实践”后,乌云毕力格教授开始正式授课。

课堂讨论

伊通从2010年起开始培养满文教学的师资队伍,每年开设一期培训班,今年已是第四期,前三期邀请东北师范大学满族历史语言文化研究中心的老师担当主讲。如今,全县共有25所乡镇中心校在五年级开设满文课,前三期的培训邀请东北师范大学满族历史语言文化研究中心的老师担任主讲。参加此次培训的,正是来自各中心校的50位小学满文教师。他们绝大部分都是三十岁左右的年轻人,女性居多,男性凤毛麟角。这个格局同全县小学教师性别比相仿。爱漂亮的姑娘们即便只是上课也打扮得时髦靓丽,连课堂氛围也被她们弄得轻松灵动。他们中有个别几位通过前三期的培训已经能够熟练地识读满文书面语,其余大部分学员在满文方面还是初学者。

针对学员满文水平存在的差异,乌云毕力格教授认为仍应当从字母、语法方面入手,让学员们能够通过这次培训拾缺补漏,再配合大学课程的教学方法,从文本阅读来强化记忆,使学员掌握单词和语法的运用。

一天的教学课程很快就结束了。伊通的天暗得很早,晚餐过后,乌云毕力格教授对我说,时间还早,咱们上街上溜达溜达去。

“老师,通过一天的授课,您有什么感想?”

乌云毕力格教授有一说一,坦诚地谈了自己的看法:“我自己是头一次来伊通,这里为抢救满族文化确实做了许多有益的尝试:在小学开设满语课程、培养教师队伍、传承满族戏曲、搜集满族文物史料进行研究等,得到了来自省民委、县政府等各部门的大力支持。我国目前有11个满族自治县,能有如此决心,下这么大功夫抢救满语和满族文化的,我看伊通是唯一的一个。”

“您觉得如伊通这样抢救满语教学,对恢复满族语言有实际用途么?”

“要看他们的目标在哪里。如果是想恢复原先的满语口语环境,我想这些举措的帮助并不大。但如果是寄希望于书面语交流,在改进教材、增强师资队伍的基础上是可行的。到那时,伊通将会产生‘新满语’——即完全基于书面语读音且由现代满族人约定、统一的满语。”

我说:“那也并不是完全不可行。当前,鲜有满学研究机构从满族老人那里掌握确切的满语语音资料并公布研究成果,况且这些老人也并不好找。清朝遗老肯定是最恰当的人选,可是如果他们活到现在,都要一百多岁了。如果是七八十岁的老人,那又一定居住在偏远的地方,因而才躲过了汉语的强势来袭。来伊通前,我就请县民宗局、教育局帮忙找寻会说满语的老人,可是未果。我想,这种情况也可以比附汉语,现代人也不可能用唐音宋韵来交流。”

“你说得对。我与国家第一历史档案馆的几名锡伯族研究员有过探讨,我们之间以满文书面语来交流没有太大障碍,可是一旦他们用口语对话,那差别可就太大了。因为我们无法获悉现阶段满语读音确切可靠的研究成果,所以称现在的‘满语教学’为‘满文教学’,着实更为严谨些。”

1月11日

在第二天的课上,乌云毕力格教授选用了自备的教材《御门听政——满语对话选择》。他不鼓励今人根据现代汉语牵强附会地编写满语教材,极力主张应当回到真正有满语会话的年代——从清史资料中找寻日常会话的记录,这才是真正的满文书面语。有清一代时隔今日并不遥远,皇帝与满臣之间至清王朝末期一直使用满文书信来往,书面语并没有发生变化。所以,要获取准确的满语对话记录,可以借助满文老档案。

《御门听政》就是一部以康熙朝满文起居注为蓝本,摘录自康熙皇帝御门听政时君臣对话的短句,集为一帙。这本书比较适合日常用语教学,难度较低,对语法要求不高,非常适合初学者。我念书时,并没有这么合适的教材。乌云毕力格教授说,此书是他去年获得的宝贝。

“ere aniya udu se? amban bi, susai emu se.(尔年几何?臣年五十一。)”君臣之间,也时常会有如此平易的对话。由此想来,如果从浩如烟海的清代满文档案中辑录出一小本于今适用的日常会话手册,并非是乌托邦式的遐想。

满文课放学后,在县民宗局局长郭忠海的盛情邀请下,乌云毕力格教授、吉林省民委办公室副主任刘洪涛与我三人,一起参观了县里在保护和传承满族文化方面的又一大工程——中国民族博物馆·伊通满族分馆。

在我国的县级博物馆中,伊通满族博物馆算得上独树一帜:博物馆占地约10000平方米,建筑面积约5800平方米,主楼五层,仿古建筑。从2012年6月起,投资1200万元用于装修及重新布展,展览面积为3470平方米,有8个展厅、5000余件藏品,为观众开启了一扇全方位了解满族历史、传统文化、民俗民风的窗口。

在郭局长的热情介绍下,博物馆馆长、副馆长等人向乌云毕力格教授请教,希望他能指正几幅困扰馆内专家很久的手写体满文家谱。乌云毕力格教授在仔细阅读了家谱的题记、人名和官职后,一一指明家谱主人的身份、年代及家族背景,并发现了其中一幅满文家谱的简介存在舛误。原来,有两幅瓜尔佳氏家谱同出一宗,题写宣统时期的手写本是从光绪年间的手写本抄录而来。

伊通满族博物馆藏品丰富,乌云毕力格教授几乎在每个展品前都驻足品鉴,不知不觉已过两个小时。他说:“这里的展品大部分都很不错,有些珍品对我们做研究很有价值!”难得有满学专家来到伊通,众人当然拉着教授留下宝贵意见。回到展厅大堂,乌云毕力格教授最后提了一点建议:“我建议修改满文版的序言,因为满文的书写习惯与中文古书不同,应是从左往右、自上而下书写。”

1月12日

第三天的课堂内容安排了答疑环节。参加培训的学员们分成了6个大组,分组讨论满文课学习心得,互相交流在教学实践中的经验和疑惑。乌云毕力格教授坐在讲台上,耐心等待着为学员们传道、授业、解惑。

学员的问题大多集中在现有的满语教材上,即全县25所中心校使用的《小学满语》课本。

一位学员问道:“现在的教材分为三个部分,教授您认为对小学生而言,‘写满文’、‘说满语’、‘读满文’哪个方面更重要?”

乌云毕力格教授回答道:“我翻看了教材,它为小学五年级学生编写,设置为期一年、每周40分钟课时,授课时间确实不够宽裕。这样的情况下,我不建议给小学生安排过多的教学内容,应当让孩子慢慢消化新知。对初学者而言,满文字母比较复杂,不便于记忆。依我看,40分钟一节课,能教完一个字母就不容易了。第一学期,我建议就教满文字母,配合记忆一些简单的单词和会话。在此基础上,第二学期再教他们阅读些简单的短文,比如《三字经》一类的。这样,我们既不需要填鸭式的教育,一年的课程也能让学生积累不少内容了。”

另一位学员问:“教授,在教材的限制下,我们应当如何教好小学生满文呢?”

“在这么短的时间里,能编出一套像样的教材是很不容易的,但这套教材中还存在不少问题。能看出,个别句子显然是从中文通过词典一对一地译成满文的,这就出问题了。什么问题呢?我们说,满文和汉文的表述习惯是不一样的。比如用汉文表达:‘你家有几口人?’而满文却翻译成了:‘你家有几个口?’这显然是不对的,满族人不是这么说话的。小学生的记忆能力可是超强的,一旦他们记住了,一辈子问别人‘你家有几个口’,不就闹笑话了么?所以,编教材的时候千万不能现编对话、现查词典,一定要从文献中找到相应的句子。当然,有些现代社会的词句在文献中肯定找不到相应的内容,比如‘打电话’,这时就应当从锡伯族小学教材中寻找借词。虽然教材还需完善,但要求小学教师完全绕开教材,自我发挥,在现阶段也不现实。第一步,我能想到的,还是希望能够完善教材的编写,或改进、或重新编,这就看教研组自己的安排了。给大家提供一本正确、合适的教材,一定能够教得更为得心应手。”

乌云毕力格教授很关心满文教学实践,主动向学员发问:“你们使用这本教材也有一段时间了,你们觉得哪些内容在教学的时候用得不太方便?”

有学员回答:“教授,我觉得是第三板块‘读满文’这个部分,语法对小学生而言太难了。”

还有学员说:“根据我们安排的课时来看,教材内容着实有些多。”

课后,我们几个一边回顾着与学员们交流的话题,一边去县城各处走走。伊通为抢救满族文化传承做了全方位的工作,成绩斐然,但也有美中不足之处。这不,县民宗局的领导们带着乌云毕力格教授参观某鹿业发展有限公司时,教授发现一款名为“黄金鼎”的酒,其满文翻译四个单词拼错了俩,把“aisin(金)”写成了“eisin”,“arki”(酒)写成了“erki”。

看来,满族同胞保护本民族文化的意愿值得鼓励,但落实到每个字词的行动,还需要更为精准哩!

1月13日

第四天,也是授课的最后一天。

在前一天的课上,学员们纷纷要求乌云毕力格教授朗读课文,并能够现场录音以用作教学资料。教授很随和,有求必应。

首先,他谦和地给大家做了一些介绍:“蒙古族和满族历来就很亲近,满文是在蒙古文基础上创制的,读音也较为接近。我的满文书面语读音,是在1986年向内蒙古社会科学院一位会讲满语的达斡尔族老先生学习的,他于晚清年间在内蒙古呼伦贝尔出生,可惜他已经过世了。那时我还没有意识想要记录下满语口语发音用于日后研究,现在真是追悔莫及。后来,我到德国波恩大学读博士,毕业后又回到内蒙古大学教满语。2002年后,我先后在日本东京外国语大学、日本地球环境研究所进行研究。自2006年至今,我在中国人民大学国学院教书至今。将近30年里,我一直在用满文文献做研究。你们喜欢我的读音,认可我的教学,并且渴望从我这里获得新知,我很高兴,也乐意为大家提供便利。”

就这样,乌云毕力格教授把《小学满语》教程中所有的满文部分都以自己准确、流利的发音一字不差地读了下来。“念课文其实也很考验满文教师的水准,因为满文的标点符号很少,句中的停顿都是建立在理解句子大义的基础上进行的,要求教师有一定词汇量的积累,还要非常熟悉满文字母才行。”乌云毕力格教授笑着说道。

“满蒙本就一家亲,蒙古族与满族世代通婚。我就出生在内蒙古赤峰市巴林右旗,康熙皇帝的姑姑和女儿都嫁给了我们旗的札萨克(旗最高世袭统治者)。我还有一个很有趣的观点想与大家分享:称清代为‘清朝’,我看是一处讹传。1636年,皇太极于沈阳称帝,建国号‘大清’,其满文表述为‘daicing gurun’(大清国)。‘daicing’是一个满文词,在非常正式的满文文献中有‘amba daicing gurun’(大大清国)的记载,第一个‘大’是汉文,而第二个则是满文‘daicing’的一部分,可见‘大清国’才是正确的称呼。”

课程在一片掌声中落下帷幕。

学员的满文书法

“教授教得确实好!”一位男学员意犹未尽地说,“希望教授再来伊通给我们讲课!”

四天的授课结束了。回程的路上,在伊通度过的四天三夜仍历历在目。

“老师,通过这几天的教学,您一定感触颇深吧?”

“是啊,伊通为抢救满族传统文化所做的举措让我很感动。这期培训课程有50名学员,是我开设满文课20多年以来规模最大的一次。特别是看到大家一个个都胸怀弘扬满族文化的豪情壮志,我深受感动。我自己是少数民族,也是从民族地区走出来的,他们的言行能引发我自身的共鸣,感同身受。满族和蒙古族对待本民族语言文字的观念在某种程度上是不一样的,蒙古族很注重保护自己固有的语言文字,从1204年起,回鹘体蒙古文沿用至今,蒙古语也不断发展传承。我来到伊通,看到一个曾经忘却自己语言文字的民族想要重新拾起昔日辉煌的文化,十分感慨。恢复本民族中断语言的努力,我希望满族人能够成功。”

“伊通之行,您有遗憾么?”

“要说遗憾,还真有一个。咱们在伊通没能找到会说满语的老人,还没有弄清楚满语口语与书面语的异同。听学员们说,在黑龙江省漠河市可能还有满语传承人健在。怎么样,今年夏天找个时间咱们上漠河一探究竟吧?”(责编 梁黎)

.jpg)

位访客,京ICP备05020700号

位访客,京ICP备05020700号