新闻动态

萧凌波:赓续新史学精神,奖掖新青年成果 ——“新史学青年著作奖”的缘起、理念与实践

发布:2025-08-30 来源:中华读书报2025年5月17日下午,作为首届中国人文学科年度发展大会的重要议程之一,第三届“新史学青年著作奖”的颁奖仪式在苏州大学独墅湖校区举行。杨念群、黄兴涛两位教授作为新史学运动的重要倡导者,代表奖项的发起方(北京幽兰文化基金会、中国人民大学清史研究所)向五位获奖者颁发证书。至此,这一自诞生之初就在史学界引发广泛影响的“新”奖项,已经走过了六年历程。而其设立缘起,则可追溯到本世纪初。

奖项设立缘起

2002年,正值梁启超发表《新史学》一百周年,九个学科的学者齐聚北京香山,召开“中国需要什么样的新史学”研讨会,被学界视为21世纪新史学运动的起点。其核心诉求,是通过广泛融合其他人文学科、社会科学乃至自然科学的理论与方法,克服史学内部的学科壁垒,从碎片化的史料考据走向问题导向的整体研究,以实现历史学科的自我革新。

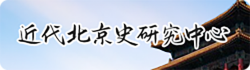

这一理念在此后二十余年间逐渐具象化。其中,于2007年创刊的《新史学》集刊,与“新史学&多元对话系列丛书”一起,共同构成践行新史学理念的标志性品牌。以《新史学》为例,已出版的17卷各自围绕一个主题,广泛涉及新文化史、生态史、新革命史、医疗史、历史记忆、量化史学、微观史、城市史等前沿领域;刊载的文章中,来自生态学、社会学、经济学等学科的研究理论、范式和方法越来越多地得到应用。刊物还创造性地实行“轮流主编制”,每一卷的组稿由主编全权负责,充分展现其学术旨趣与对研究方向的敏锐度和前瞻性,从而集合历史学界众人之力,突破个人和单位的束缚,涵养出新的学术增长点。这被杨念群教授形象地称为“八爪鱼”模式。而新史学运动所特有的开放包容之精神内涵,也深刻影响到“新史学青年著作奖”的评选。

《新史学》集刊书影

“新史学&多元对话系列丛书”

作为新史学运动的又一品牌,“新史学青年著作奖”于2019年由北京幽兰文化基金会与中国人民大学清史研究所共同设立,并于当年开展首届评选活动。这种民间力量与学术机构相结合的运作方式,既保证了奖项本身的专业性,又使得评选过程具有较强的独立性。

在发给学界同仁的提名邀请函中,提及奖项设立的初衷,杨念群教授以富于感染力的话语,直指当前青年学者面临的困境:“基于量化指标的学术评价体系日益戕害着他们富有创造性的心灵,削弱着他们独特的历史感知力,甚至会最终压抑和埋没优秀作品的产生和传播。”而主办方希望通过设立这一奖项,“表彰在中国史研究领域中既拥有史学方法新视野,又深具敏感洞察力,在发掘和解读新史料方面卓有创见的优秀作品”,真正对那些“学养深厚,充满洞见,同时又能尊崇先贤,坚韧治学的优秀青年学人起到提携褒扬的作用”。

前两届评选实践

秉持这一宗旨,“新史学青年著作奖”采取了一套独特的“两步走”评选模式。首先向全国各主要历史学研究机构的优秀学者发出邀请函,请每位学者自由提名五本符合评选资格的史学专著,根据提名数量的多寡,产生候选作品。邀请函中只对参评著作的作者年龄(45岁以下)、出版年限进行必要限定,此外不做任何要求(“不限断代,不限专题”),充分保证了评选对象的开放性与作品题材的广泛代表性。第二步再由学界资深教授组成评选委员会,对候选作品进行深入阅读、评议,遵循“无记名投票”和“票数过半”原则产生最终获奖作品,确保过程的公正性与结果的权威性。

这一新颖的评选模式立即得到学界的热情响应,首届评选活动收到94部优秀作品提名,五部获奖作品(胡鸿《能夏则大与渐慕华风:政治体视角下的华夏与华夏化》、谢湜《高乡与低乡——11~16世纪江南区域历史地理研究》、陈侃理《儒学、数术与政治——灾异的政治文化史》、李碧妍《危机与重构:唐帝国及其地方诸侯》、杜正贞《近代山区社会的习惯、契约和权利——龙泉司法档案的社会史研究》)研究时段、内容、视角各异,却共同反映出史学研究在不同维度的广泛推进,其学术价值得到广泛认可。这一新生奖项的影响力也随即扩展到学界之外,引发社会传播热潮,澎湃新闻、新浪网、凤凰网、搜狐网等媒体均进行相关报道。据百度搜索2021年初的统计,“新史学青年著作奖”搜索结果已超过12万条。

2022年启动的第二届评选活动尽管受到新冠疫情的影响,在评选流程的各环节上有所延迟,但评选对象的广泛性和代表性较之上届仍有明显提升——共向国内30个主要历史学教学研究机构的195位学者发出提名邀请函,最终收到116份回复意见,共提名174部作品。评选出的五部获奖作品(李文杰《辨色视朝:晚清的朝会、文书与政治决策》、苗润博《〈辽史〉探源》、彭春凌《章太炎译〈斯宾塞尔文集〉研究、重译及校注》、魏斌《“山中”的六朝史》、周健《维正之供:清代田赋与国家财政(1730~1911)》)均为学养深厚的心血之作,其中既有对传统议题的重新诠释,也有对跨学科方法的创新应用,同样不乏对新史料的深入发掘。

第三届评选范围扩展

2024年启动的第三届评选活动相比以往又有了一个重要变化。较之前两届专注于中国史研究成果,本届进一步扩展了评选范围,明确指出“凡史学领域青年学者撰写的专著皆可入选”,这就将世界史、古典学等领域也纳入评奖范围,实现了从“中国史”到“大史学”的跨越。这一转向背后是对全球化时代历史学研究发展潮流和趋向的敏锐回应——随着全球史等新范式的兴起,跨文化、跨区域的整体研究和文明互鉴的比较研究成为史学领域新的学术增长点。

这一调整的效果可谓立竿见影。一方面,本届提名作品数量再创新高,达到189部;另一方面,本届最终获奖名单中,来自世界史和古典学领域的两部优秀作品赫然在列。其中,杜宣莹的《女王之死:伊丽莎白一世时期的权力政治(1568~1590)》利用不同来源的文献,层层深入地探究近代早期英格兰君臣秩序的重塑过程;颜荻的《“地生人”与雅典民主》则从神话、政治、戏剧和哲学四个维度探讨了“地生人”作为起源神话的叙事逻辑及其与雅典社会、政治思想的密切关联,共同反映出中国青年学者的全球视野与思想深度。

此次获奖的另外三部作品亦各具特色。孙明的《治道之统:传统中国政治思想的原型与定型》在连贯的政治思想史视野下观照传统中国治道的演生、发展与定型,从中获取对中国治道传统的新认识和对中国政治思想史的新理解;于薇的《徙封:西周封国政治地理的结构—过程(修订本)》将历史学与考古学深度融合,在对130余个封国的史料全面考证、梳理的基础上,对西周封国空间发展过程进行系统研究;赵诺的《太行山上:中国共产党太行根据地干部政治成长史》则尝试以“中观政治史”视角,重建太行根据地干部队伍政治成长过程中的“深层史实”。可以说,无论是研究理论、视角、方法,抑或是使用的资料、阐发的认识,五部作品均在不同维度上体现了新史学之“新”,也充分代表了“新史学青年著作奖”的学术水准。

评选理念

“新史学青年著作奖”自其诞生起,就受到历史学界的充分认可,并吸引了社会各方的普遍关注。两年一度的评选活动,已成为一件学术盛事。究其原因,其意义不仅是选出一批优秀作品,也体现在对通行评奖模式的反思与超越,探索出一条回归学术本真的道路;更进一步则是为建立更加科学、公正的学术评价体系提供了宝贵经验。“新史学青年著作奖”的理念有如下可取之处:

其一,简化程序、尊重学术的务实作风。与许多奖项要求推荐、填表、申报、答辩的繁琐流程不同,“新史学青年著作奖”坚持无需填表、无需申报的原则,尽可能简化评奖的繁文缛节,充分尊重体现了“学术为本”的理念。由于从未提交申请材料,历届获奖者在收到获奖信息时,无一例外地将其视为巨大的惊喜。

其二,“海选”提名与专家评审相结合的灵活模式。“新史学青年著作奖”的初选始终坚持不设门槛、自由提名的原则,受邀提名专家分布在全国数十家权威学术机构,充分保证专家来源的广泛性。在初选结果基础上,展开第二轮专家评审,进一步确保评审的专业性。两相结合,真正做到了“将选择权交给学界同仁”,打破了以往常见的“小圈子”评审的局限。

其三,对评选过程独立性与公平性的不懈追求。“新史学青年著作奖”以民间基金会与学术机构合作的模式,充分保证评选过程的独立性,有效避免了行政权力的过多介入。清史研究所虽为发起单位,但从未利用这一地位寻求评选时对本单位人员或清史相关研究成果的倾斜。三届评选的获奖作品在中国史学科乃至整个历史学领域都具有足够的代表性,因而产生了强大的公信力。

时至今日,“新史学青年著作奖”已与《新史学》集刊、“新史学&多元对话系列丛书”一起,共同成为新世纪以来新史学运动的重要标志。其开放包容、奖掖后进的理念,也与百年之前梁启超《新史学》中所倡导之史学精神遥相呼应。