新闻动态

第三届谭嗣同与晚清史研究暨谭嗣同诞辰160周年学术研讨会召开

发布:2025-08-31 来源:清史研究所

2025年8月23日至27日,由中国人民大学历史学院暨清史研究所与湖南省谭嗣同爱国公益基金会联合主办的“第三届谭嗣同与晚清史研究暨谭嗣同诞辰160周年学术研讨会”在中国人民大学召开。来自中国社会科学院、北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、南开大学、华东师范大学、华中师范大学等高校特邀嘉宾,以及来自19所高校与科研机构的30余名青年学者参加会议并报告论文。

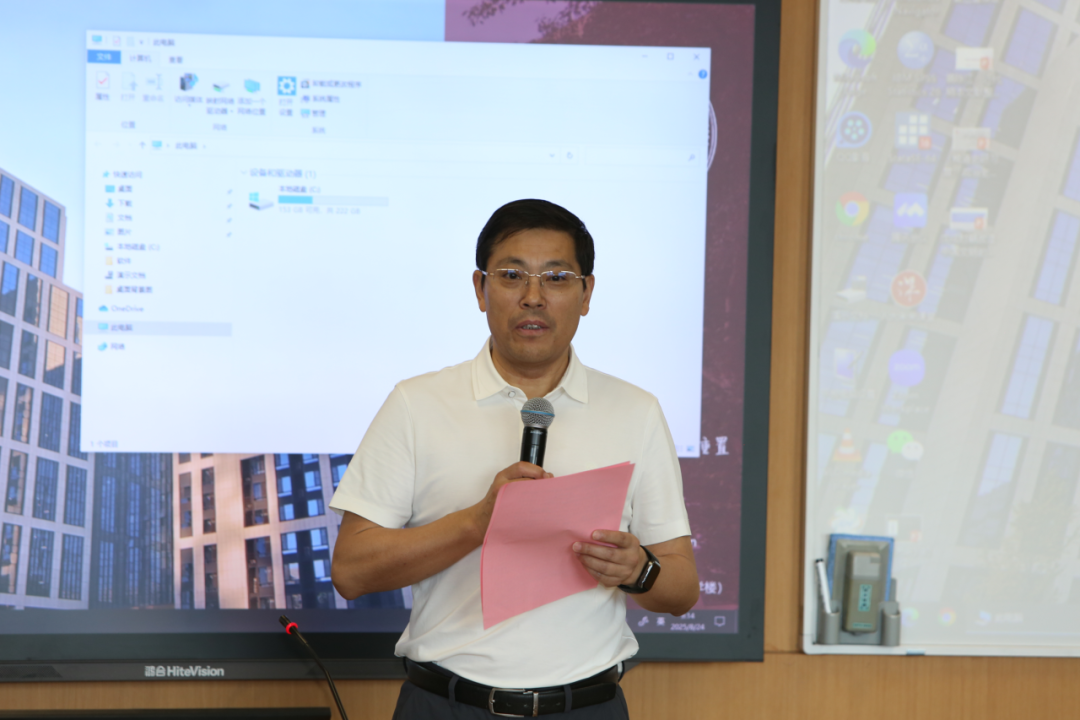

8月24日上午,会议开幕式在立德楼举行。中国人民大学人文学部主任、明德书院院长黄兴涛教授致辞,对与会学者表示热烈欢迎,分享了自己近期关于谭嗣同的最新研究成果。他指出,谭嗣同的思想名著《仁学》的显著特点在于大量使用“以太”“平等”“民权”等自然科学与社会科学新名词,以此构建起以“仁通”为核心的思想体系。谭嗣同自觉借助新概念,融汇中西思想,冲击传统儒学,体现出鲜明的近代革新精神,可视为近代“新儒学”发端的特例。

浏阳市委常委、宣传部部长李爱民在致辞中指出,浏阳作为千年古县,孕育了谭嗣同“冲决网罗”的革命精神与“我自横刀向天笑”的豪迈气概。谭嗣同的精神早已深深融入这座城市的文化血脉,成为浏阳独特的精神标识。他表示,浏阳期待与各位专家学者携手,共同深入挖掘、研究和传承谭嗣同的思想价值。

湖南省谭嗣同爱国公益基金会理事长谭裔在发言中回顾了中国人民大学清史研究所与谭嗣同研究之间深厚的历史渊源,以及往届会议取得的丰硕学术成果。她表示,未来基金会会持续投入资源,支持青年学者深耕谭嗣同研究,推动更多有价值的研究成果惠及学界与社会,让先烈的爱国情怀与思想智慧融入更多人的精神世界。

随后,谭裔女士为特邀嘉宾颁发特约研究员聘书,并向中国人民大学清史研究所捐赠线装彩印本《谭嗣同真迹》。

开幕式结束后,主旨报告正式开始。中国社会科学院近代史研究所马忠文研究员以《从“茶会”到“学会”:康有为、梁启超的政治宣传与“保国会”历史的生成》为题,从当时的历史场景重新考量康梁政治谋略之得失。清华大学历史系王东杰教授以《〈诸天讲〉初探》为题,探讨康有为将天道“科学化”和“再道德化”的努力。中国人民大学清史研究所彭春凌教授以《谭嗣同与进化论》为题,在进化思潮全球传播的脉络中理解谭嗣同。

北京大学中文系张剑教授以《政治史、遗民史、艺术史:打开〈宝熙日记〉的三个维度》为题,鼓励同学多角度利用日记史料,挖掘其丰富价值。南开大学历史学院崔岷教授以《救世乡绅:咸同内乱中的团练大臣》为题,全面地考察了团练大臣兴起过程中与中央和地方的互动。华中师范大学中国近代史研究所八百谷晃义副教授以《对晚清报刊阅读史资料的一点思考》为题,对报刊史料的价值与书报史料隐藏信息的挖掘进行了讨论。北京师范大学张昭军教授《戊戌变法时期改造中国文明的三种方案》一文,以近代中国所面临的文明危机为着眼点,考察以康有为、严复、张之洞各自代表的改造中国文明的方案。华东师范大学历史学系裘陈江副教授以《近代稿本文献整理研究的若干思考》为题,强调稿本文献整理研究的重要性与必要性,分享了其在稿本整理研究中的经验。北京大学校史馆杨琥研究员以《谭嗣同就义形象的最早塑造与〈国闻报〉办报过程中的梁、夏互动》为题,考察了谭嗣同就义形象在近代报纸的诞生过程,以及在此过程中梁启超与夏曾佑书信互动。

8月25日上午,第一组论文评议会于立德楼举行。本组主题为“思想与交游”,分两场进行,第一组汇报四篇论文,第二组汇报三篇论文。

第一场由八百谷晃义老师主持,彭春凌老师和裘陈江老师评议。徐敏的《南京图书馆藏〈徐广缙朋僚函牍〉》利用近代官员徐广缙与亲友沟通的书信集,对书信中所涉事件和人物进行了全面的考证。王水涣的《交叉学科视域下康有为书论发微——〈广艺舟双楫〉成书语境的艺术社会学分析》通过《大同书》《广艺舟双楫》等手稿的分析,探究了康有为的书法形象再塑造过程,以及这一研究在学术上的新启发。李欢友的《唯识与〈大学〉:谭嗣同唯识思想中的儒佛之辨》考察了《仁学》的生成背景、文章内容及思想内蕴,对谭嗣同的思想予以新的阐释,以此探讨传统思想在晚清时期所呈现的断裂性与延续性。汪宁宁的《依违之间:谭氏父子的亲情与政见》基于情感史的视角,分析了谭氏父子关系对谭嗣同思想形成所起作用与影响。评议环节中,彭春凌老师和裘陈江老师对以上四篇论文的研究方法与价值予以充分肯定,从史料辨析、文章叙事、研究背景、学术史回顾等方面予以具体的建议。

第二场由八百谷晃义老师主持,彭春凌老师和裘陈江老师评议。李铭锐的《章太炎〈箴新党论〉列江标于康梁新党发覆——兼论江标与谭嗣同等人的交游》以章太炎对江标的评价为切入点,重新考察了江标的个人取向、交往网络及其历史形象的塑造,进而追溯了晚清新政中围绕江标所形成的集体记忆。张健伟的《问道之旅中的异轨而同奔——对宋恕与谭嗣同的比较》系统梳理了宋恕与谭嗣同的交往与思想关联,并从生命体验与学术见识两个层面考察二人在行为与思想上的异同,进而透视近代学术转型的轨迹。汤洋的《当复古遭遇复辟:再论钱玄同复古与传统思想的易辙》通过分析钱玄同思想的转变历程揭示其背后复杂的时代动因,指出这一“思想易辙”深刻体现了近代中国观念与事件之间的交织与互动。评议环节中,彭春凌、裘陈江和杨琥老师在学术史回顾、研究区域、研究背景等方面给予了具体的建议。七位营员对老师们的评议意见作出了回应。

25日下午,第二组论文评议会举行。本组主题为“政治与社会”,分两场进行,每场各汇报四篇论文。

第一场由裘陈江老师主持,崔岷老师和中华书局副编审张玉亮老师评议。黄政的《淮军内部权力格局与指挥体制转变——以1864年“排鹤章事件”为中心》聚焦淮军内部权力结构,探讨晚清军事集团的演变历程。耿皓楠的《天津教案发生后清廷的决策与政争——以“沈李之争”为线索》运用原始材料,突破传统“南北之争”的分析框架,重新审视天津教案的政治过程。李娟的《甲午战争与地方权力格局嬗变:以张之洞系统与湘系势力在两江的竞逐为线索》分析了湘、鄂两大派系之间的竞合关系及其对晚清地方权力结构变迁的影响。崔荣宝的《“疆枢合谋”:袁世凯与清末新政的发轫》通过考察袁世凯与刘坤一、张之洞、盛宣怀等东南疆臣及荣禄等枢臣之间的联络机制,探讨了袁世凯在清末新政启动阶段所发挥的关键作用。评议环节中,崔岷老师和张玉亮老师充分肯定了四篇论文的选题价值,并在详略取舍、文字表达、概念辨析、对话意识及结语提炼等方面提出了具体修改建议。

第二场由张玉亮老师主持,崔岷老师和裘陈江老师评议。李婧瑶的《“双边条约”与“枢密院令”之争——福星号船难事件与英国在华治外法权的巩固》跳出单一的“条约体制”框架,将“英国对华域外法体系”纳入观照范围,考察多方人士的思变与应变。谷子阳的《清末八省土膏统捐政策出台新探》论证统捐政策的出台是端方、铁良、袁世凯、赵尔巽等人合力运作的结果,借此透视清末高层的政治生态。李曦阳的《利之有无,恒在簿册之外:晚清粤海关的书吏积弊及其运作》通过考证官、商、吏合谋的环境下的粤海关的书吏舞弊情况,揭示晚清粤海关的体制性困局。方华康的《国计与民生:社会治理视域下的的清代中后期两湖漕政》通过18-19世纪的两湖漕政变迁,体现基层漕政与社会治理的双向互动以及晚清社会的近代化趋向。评议环节中,裘陈江老师和崔岷老师在史料版本、选题范围、内容衔接、标题拟定、格式规范等方面提出具体建议。

8月26日上午,第三组论文评议会举行。本组主题为“著述与舆论”,分两场进行,每场各汇报三篇论文。

第一场由张玉亮老师主持,八百谷晃义老师和裘陈江老师评议。陈子悦的《风土、战争、岭南:晚清广东女诗人黎春熙〈静香阁诗存〉研究》从情感史与妇女史的视角探析了黎春熙的诗作,以此观照个体在时代变局中的情感与认知。沈冠瑜的《跨洋流动的逻辑学:严复译〈穆勒名学〉校对与研究》通过系统校对穆勒《逻辑学体系》底本与严复译本《穆勒名学》,探究了严复译介行为背后的思想底色与历史关怀。马诗瑜的《〈自由书〉的诞生:梁启超的处境张力与自我表达》通过考察梁启超撰写《自由书》时的历史语境与情感动因,揭示了历史处境对历史人物观念形成与思想实践的深层影响。八百谷晃义老师与裘陈江老师高度肯定了三篇论文的学术价值,在知识背景、论述框架、史料运用、读者体验及问题深化等角度给出了修改建议。

第二场由张玉亮老师主持,八百谷晃义老师和裘陈江老师评议。崔楚悦的《己亥年间中日合作下维新人士思想动员的尝试——以沈士孙与〈五洲时事汇报为中心〉》,详细考察了《五洲时事汇报》的创办人、创刊动机、宗旨及发行网络,分析了该刊物在维新人士思想动员方面的作用。李东芯的《俄国舆论对戊戌政变的观察和研判俄国对华认知》基于戊戌时期俄国报刊与报告等文献,考察了俄国舆论对中国政变的反应,探讨俄国对华认知及其对政策的影响。陈兴的《康有为的“政治算术”——以两部时政资料集的运用为中心》通过理清康有为在《列国岁计政要》与《万国国力比较》中的数据取舍,揭示历史数据运用中的主观倾向。八百谷晃义老师与裘陈江老师肯定了三篇论文的学术价值与现实关怀,并就历史背景、文字取舍、文章结构、史料辨析、学术规范与研究深化等方面提出了具体建议。第三组学员分别对老师们的提问作出回应。

8月27日上午,圆桌会议与闭幕式在立德楼举行。张玉亮老师主持圆桌会议,八百谷晃义老师与裘陈江老师引言。与会师生结合自身经历与时代背景,围绕学术志趣与困惑展开交流,话题涵盖编辑工作、知识碎片化、微观与宏观互动、虚构与非虚构写作联系、日记与诗歌史料辨析等多个方面,气氛十分融洽。

闭幕式由谭裔理事长主持。中华书局总编辑助理罗华彤致辞,对此次会议的参与者表达了诚挚祝愿,对青年学者传承谭嗣同精神的行动给予肯定和期许,强调了中华书局始终秉持的“为学术服务”的初心与不懈努力。

谭裔理事长宣读了湖南省政协原副主席、民革湖南省委会原主委刘晓给此次会议的贺词。他对会议顺利举行表示热烈祝贺,期待营员们能在过去、当下及未来三个维度上从谭嗣同精神中汲取营养,以嗣同精神烛照民族脊梁,以史为鉴方知兴替之重,以学术薪火锻造时代利器。

青年学者李铭锐、黄政、陈子悦作为代表发表感言。他们回顾了本次会议的学习历程与点滴瞬间,分享了收获与感悟。他们深感于此次会议深厚的人文关怀,并表示在此获得了“被看见、被倾听”的温暖体验。最后,他们向组织者表达了诚挚的谢意。

中国社会科学院古代史研究所副所长朱浒致辞,向所有支持与参与本次会议的学者致以诚挚谢意。针对师友们提出的学术困惑,他指出学科融合已是当代学术发展的重要趋势,鼓励大家以乐观积极的态度探索解决知识碎片化、微观与宏观互动等学术问题的有效路径。

谭裔理事长作总结发言,会议在与会师友的依依惜别之情中圆满结束。

图:湖南省谭嗣同爱国公益基金会

文:田君韬、周新冉、张淞淇、魏玺洋