新闻动态

新加坡国立大学许齐雄莅临清史研究所进行学术交流

发布:2025-06-13 来源:受清史研究所邀请,新加坡国立大学中文系副主任许齐雄副教授于2025年6月9日,莅临清史研究所进行学术交流,参观了清史文献馆,并为我所师生作精彩学术报告。

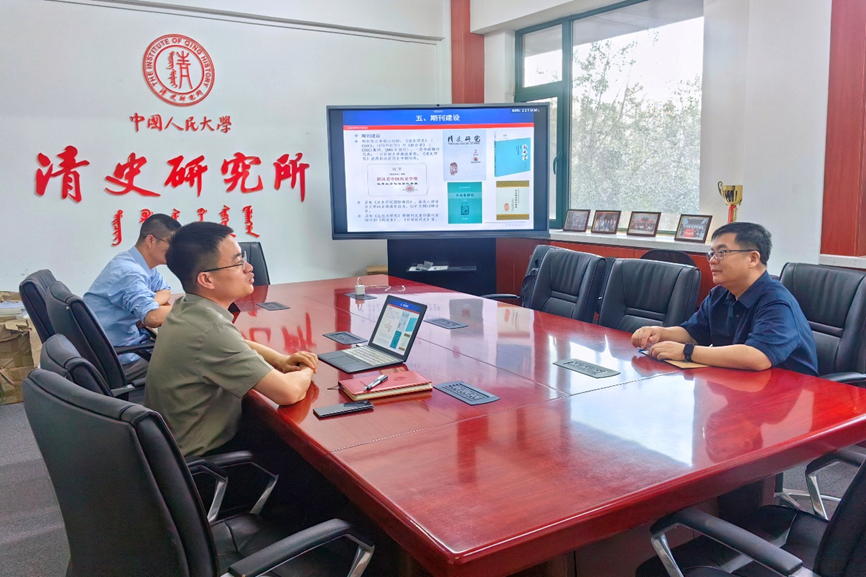

6月9日下午,清史研究所所长胡恒、副所长萧凌波与许齐雄进行交流座谈。胡恒介绍了中国人民大学清史研究所在科学研究、人才培养、社会服务、国际交流等方面的突出成绩以及未来发展目标,许齐雄介绍了新加坡国立大学中文系的汉学尤其是明清研究群的研究方向。随后,双方就清史研究本土化与全球化视野、亚洲区域研究以及海外华人与社会网络等问题深入交换了意见,提出了可能开展合作研究与师生互访的重点方向。

6月11日下午,清史研究所“海外学者系列讲座”第五讲成功举办,许齐雄以“从理学研究的视角讨论杨名时”为题发表演讲,胡恒主持。讲座吸引了清史研究所华林甫、董建中、萧凌波、赵逸才以及中国社会科学院古代史研究所解扬、华中师范大学近代史研究所胡存璐等众多校内外师生参与。

讲座伊始,许齐雄以人工职能时代中的清代政治人物研究作为引言,简要回顾了北美学界对宋明理学研究的基本脉络。从余英时到以狄百瑞、陈荣捷、钱新祖、秦家懿为代表的所谓“哥伦比亚学派”,均对宋明理学研究做出过卓越贡献。韩明士聚焦南宋国家与社会关系,洞察到地方精英崛起这一重要现象,包弼德则从“立场”“身份”和“社会运动”三个维度,阐释了对宋明理学家的定义,认为在立场上表现为修身为本,为己之学;在身份上表现为信仰和学派;在社会运动上表现为自发主义,如书院、宗族、乡约和社仓。在此基础上,许齐雄对“清代是否无理学”进行了反思,并重新审视杨名时治学之理、为官之路和为臣之道。

杨名时是李光地的入室弟子,在居官与为人方面坚守“守敬立诚”原则。他在《四书》《诗经》《易经》等学术传承上均有重要作为,并在为官施政之时传扬李光地的学说主张。在社仓问题上,许其雄进一步探讨了杨名时与社会运动和自发主义的关联。宋明理学地方化后,地方精英往往在地方框架内自发开展活动,而清初的理学家如李光地和杨名时,是以封疆大吏的身份参与其中。李光地的“古社仓之制”与杨名时的“案古法而斟酌”,均展现出理学家对社仓的设计理念。社仓的民间自行管理属性与地方封疆大吏的倡导相结合,既具有一定官方色彩,又是南方理学家理念推广的尝试。

接下来,许齐雄深入分析了杨名时与雍正帝之间的核心矛盾。雍正帝的朱批谕旨和杨名时的奏折,君臣对话间展现出理学家的坚持和帝王话术的权威性,也勾勒出雍正帝对杨名时评价急转直下的过程。最后,许齐雄总结指出,南方理学的社会运动,清代在李光地、杨名时等长期不居乡里的理学家身上难以实现,但背后的地方自发精神在社仓计划中有所体现,以包弼德为代表的对理学阐释的现有框架需要进一步修订。理学研究的深化,需考虑理学家所处具体时空与个人境遇,从该角度解读杨名时,可以看到一位在所谓的“科甲领袖”、满汉关系、政治理念差异之外的理学家。

在场师生围绕理宋明理学的框架概念,雍正帝和杨名时的政治、思想理念差异展开讨论,引发对政治史和思想史的治学路径多元维度的深入思考,现场交流互动氛围热烈,讲座在热烈的掌声中圆满结束。