新闻动态

【讲座回顾】“海外学者系列讲座”第六讲:清代的信息秩序与政治史研究

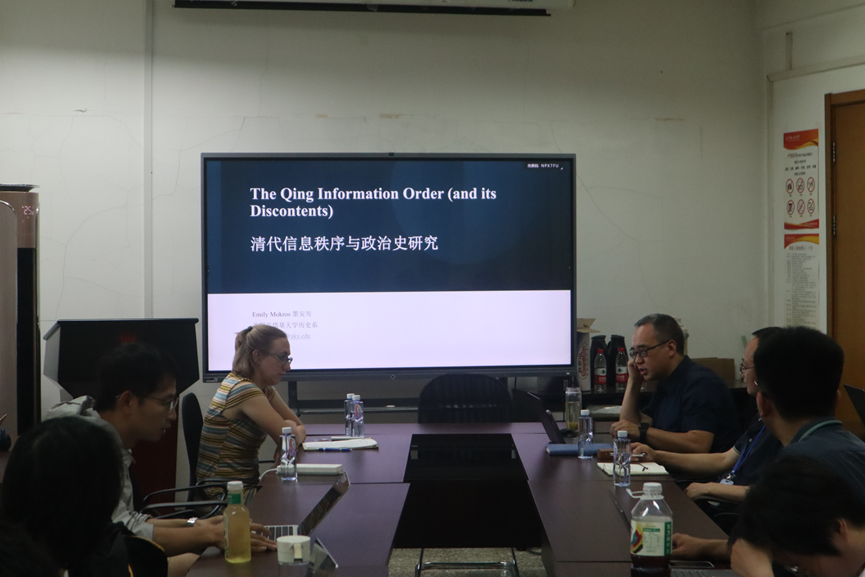

发布:2025-06-25 来源:2025年6月18日下午,中国人民大学清史研究所“海外学者系列讲座”第六讲邀请美国肯塔基大学历史系副教授墨安屴(Emily Mokros),吸引校内外师生广泛参与。讲座以“清代的信息秩序与政治史研究”为主题,由中国人民大学清史研究所刘文鹏教授主持。墨安屴老师围绕“信息秩序”这一核心概念,联系清朝的政治宣传措施和国家权威塑造,介绍了京报在不同时期发挥的作用,为政治史研究提供新路径。

讲座伊始,墨安屴老师首先辨析信息、通迅、知识的区别和联系,阐释“信息秩序”的核心意涵,其中“信息”作为相对底层的概念聚焦,而“秩序”体现为政治权力对离散信息的分类处理与象征化运作。信息秩序实为社会权力结构下理解信息的历史环流,其本质是统治实体通过附加管理优先级建构权威话语的历史过程。

墨安屴老师依据时间脉络分三个阶段介绍清代信息秩序的实践,解析信息对称、泄密和误报三个问题。清初时期,朝廷通过“有限度的公开”构建信息对称机制,依托邸报建立官僚系统的内部通讯规范,推进相对“透明”的沟通,保障行政效能,平衡满汉关系。伴随着乾隆朝奏折制度成熟和驿递制度的规范化,中央强化文书管控,但驻京提塘官与民间书坊合作的印刷模式衍生出信息泄露与延误的风险。1760年官营“公慎堂”的设立标志治理策略转型——以制度化审查替代暴力干预,有效遏制违禁信息跨省流通。太平天国时期,战争阻断信息网络,前线将领虚报军情导致系统性“信息误报”。京报作为战时唯一官方媒介,其内容真实性虽受质疑,却仍是官僚系统与外国观察者认知局势的权威来源。清廷对京报出版的严密监控,印证中国政治传统中“传播与控制”的根本性矛盾:所有关联朝廷的媒介必然服务于权力规训目标。

最后,墨安屴老师批判学界既往研究将京报等出版物简单归入媒体史的认知局限,强调必须将其重新置于制度史脉络重审其政治功能。京报为消解信息不对称、管控泄密与纠偏误报的重要工具,在清代的的信息秩序与政治史研究发挥着重要作用。她进一步辨析“信息-传媒-知识”概念谱系,指出知识史侧重思想性建构,信息史则聚焦原始内容,并以实证材料说明京报对官员、地方精英和传教士的多层次渗透。

讲座结束后,中国人民大学清史研究所胡祥雨教授、中国政法大学张一弛老师和北京大学毛亦可老师就十八世纪的京报信息来源和面向受众、“信息秩序”的概念和政治信息“有限度公开”的分层机制等问题展开讨论。刘文鹏教授感谢墨安屴老师的精彩讲授,并援引了具体案例进一步阐释清代政治信息传递的效率。讲座在热烈的氛围中圆满结束。

文案 | 任哲曦

图片 | 李远哲

排版 | 宋其芳

审核 | 扎克拉·吾布尔 胡镕 宋其芳