新闻动态

“音画溯源:明清史研究的跨学科对话”学术沙龙顺利举办

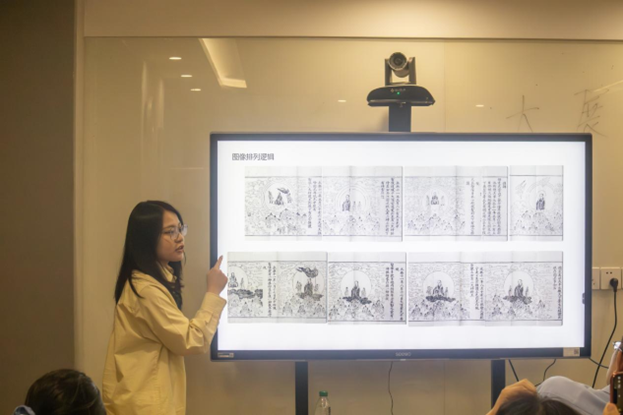

发布:2025-07-01 来源:2025年6月21日上午,由中国人民大学清史研究所主办、清风学社协办的“音画溯源:明清史研究的跨学科对话”学术沙龙在立德学生成长空间328举行。此次沙龙旨在促进历史学与不同领域的跨学科对话与学术交流,邀请了来自国内外诸多高校及科研单位、具备不同专业背景的专家学者参与,由中国人民大学清史研究所博士生、《清风学刊》主编周传龙主持。

沙龙伊始,中国人民大学清史研究所清代皇家园林中心主任阚红柳介绍与会嘉宾,对各位专家学者表示热烈欢迎。随后,清史所副所长萧凌波致辞,介绍了本次沙龙的筹办情况,期望未来能够持续开展此类跨学科对话,促进学术交流。

本次沙龙分为上下两个半场,各对三篇文章进行讨论。

中国人民大学艺术学院博士生兰锦钰就明清之际“水浒叶子”展开研究,探讨日常游戏 “水浒叶子”如何成为政治隐喻载体。她梳理了“水浒叶子”的出现过程及形制变化,集中讨论水浒叶子图像的演变与叙事构建。她指出叶子牌上水浒人物的图像塑造不同于文人主导的“像赞”模式,并非提取标志性描述来塑造符号化形象;而文人进一步对水浒叶子进行妖异叙事,从其规则、图像中发掘所谓的政治预兆。中央美术学院建筑学院教授吴晓敏从研究经验和方法论角度进行了评议。她指出,该选题体现了历史学与设计、美术等领域的跨学科思维,趣味性十足,未来研究可进一步结合当代游戏纸牌设计,并在前人研究基础上思考叶子牌中的非水浒人物形象、历史上水浒英雄形象的延展等问题。

中国人民大学清史研究所博士生孙岩利用满汉文档案、政书、诗文和域外文献等各类史料,探讨了包含“四裔乐”在内的清宫燕礼结构。他从“四夷乐”的王政渊源与清朝改制、四裔乐的制度基础与展演场合、宴外藩之礼的用乐次序与多层一体结构、中外视域下的礼乐声教与清朝盛衰四个方面进行陈述。他指出,不少看似“内亚”的典礼元素,实则蕴含着对中华礼乐体系的接榫与再造,是清朝希望建构“差序包容”天下观的一种浓缩与具象,绝非“汉化”“内亚化”的单向逻辑所能概括。故宫出版社副编审、宫廷历史编辑室主任王志伟评议时指出,该研究选题重要且有趣,引用乾隆诗文精当,逻辑清晰,展现了较高研究水平。不过,他也指出报告中部分图像或不能准确反映历史实际,建议在故宫官网检索高清图片;同时,在利用朝鲜燕行录史料时,需注意区分朝鲜使臣的矛盾话语。

中国人民大学艺术学院硕士生王鑫宇分析了《唐土名胜图会》(下文简称《图会》),深入讨论了其“中华想象”与日本近现代思潮转向的关联。《图会》成功塑造了独特的“中华想象”形态,反映了当时的时代脉动。从19世纪前期汉学、兰学的流行,到后期国学及民族主义的崛起,再到19世纪末现代史学的确立,以及战后书志学研究和后现代史学的兴起,社会思潮的转折清晰可见。《图会》的后世接受历程串联起这一过程,为研究日本近现代思潮演变提供了独特视角。中国人民大学清史研究所副教授曹雯评议指出该文具有鲜明的跨学科特点,其背后关注的大问题是日本对中国态度的转变;在文章涉及的时段中,需留意日本关于外来信息的吸收途径,还要特别关注长崎奉行所管理的海外书目册等内容。

上半场讨论结束后,来自颐和园管理处的特邀嘉宾张晓莲老师以《看见不一样的颐和园》为题,向与会者分享了她精彩的颐和园摄影作品,并阐述个人摄影心得。张老师指出,摄影不是千篇一律地追求同质化场景,作品的不可复制性、艺术性与背后的历史厚重感才更为珍贵。

下半场讨论中,中央美术学院建筑学院硕士生孙庆灏介绍了清代乾隆盛期长春园狮子林复原研究项目。他梳理了长春园狮子林研究现状及历史演变,并通过对比长春园狮子林、苏州狮子林、文园狮子林,指出它们的共同母题源于倪瓒《狮子林图》的意境。孙庆灏依据详实的史料、图像,制作了长春园狮子林复原的数字化视频,为研究提供了直观可感的历史场景。中国政法大学人文学院副教授王敬雅认为,该项研究的复原成果结构清晰,运用科学详尽的史料,希望该成果能早日被利用,也指出其中几幅图像的源流问题。另一位评议人国家图书馆研究馆员白鸿叶认为,本项目多维互证与现场考证相结合,并以数字建模的方式加以还原,期望研究成果未来可以用于改进国家图书馆的图志编目。

中国人民大学艺术学院硕士生蔡镕滢详细探讨了《大明玄天上帝瑞应图录》的制造与传播。她细致剖析了图像内容,指出前六幅图在时空呈现上并无明确顺序,而是聚焦于建筑开工、斋醮仪式、武当山兴建宫观及材料运输过程中的异象。而后续的图则以神迹为核心展开。图录的前七幅与后十一幅采取截然不同的视觉语言,这种表达方式的转换彰显了不同的逻辑与叙事。她推断,该图录并非遵循道教仪式流程,而是依据工程进度组织内容,且最终在民间得到广泛传播。中国人民大学清史研究所副教授董建中认为该文章问题意识强,在行文当中积极回应了学界的最新成果,且该文论证清晰。他指出,文中“三教九流”一词的概念可能存在些许问题,后续可以针对更多道教图像地位的关系与区别、该图录的版本差异等问题深入研究。

特拉华大学博士生孙小蒙分享了对《瑞树图》中“国祚永延”观念的视觉阐释。他分析了《瑞树图》的不同版本及图像的生成过程,认为标本采集的方法可能与西方博物学有关,并指出树的形象包含国运绵长的意涵。《瑞树图》中八种树叶是对八方统一的视觉呈现,或许与乾隆帝后续十全武功的自我形象塑造关系密切。中国人民大学艺术学院教授付阳华认为,研究瑞树形象首先要明晰其主体树种;王幼学画作呈现出的是一种传统中国画而非西方油画的立体感,可注意该作品与其他大树作品画法的关联;祥瑞与真实之间存在的张力等问题都需进一步探讨。最后,她指出图像材料在各类研究中的重要性、图像与史实的联结正是本场沙龙讨论的核心问题。

沙龙最后,中国人民大学历史学院院长、清史研究所所长胡恒总结发言。他指出,历史研究过去的跨学科多指与社会科学融合,而今天历史学本身与所“跨”的学科均发生了很大的变化,已经延伸到更多领域,而未来研究更要关注图像、声音、视频等新媒体多模态史料。今日沙龙所展现出激烈的学术讨论,体现了皇家园林研究传统的继承与发展,希望未来能与各高校、科研单位开展更为广泛的合作。

撰稿:周睿

图片:李远哲

审核:扎克拉·吾布尔 胡镕 宋其芳