新闻动态

“人”者无疆丨中国人民大学清史研究所“人大师生赴日名校行”纪要

发布:2025-10-30 来源:为培养具有“胸怀天下”情怀和全球胜任力的高层次国际化人才,中国人民大学启动2025年度“人”者无疆·学生全球胜任力提升项目。依托该项目,中国人民大学清史研究所组织“人者无疆·人大师生赴日名校行”活动,于2025年10月9日-15日赴日本东京大学、早稻田大学及东洋文库、东洋文化研究所图书馆等学术机构,围绕清史研究新趋向、清代文献整理、清史人才培养等问题,开展广泛调研、座谈及其他形式的学术交流,鼓励学生对标世界一流,学习先进经验,着力培养学生的前沿意识与创新精神。

本次名校行活动由中国人民大学清史研究所副所长李光伟,以及夏明方、彭春凌、李静老师带队,来自清史研究所和历史学院的九名硕士、博士研究生参与。

10月10日上午,抵达东京次日,中国人民大学清史研究所师生代表团访问东京大学。师生一行首先参观了东京大学本乡校区,在东大赤门、安田讲堂、综合图书馆等代表性建筑前合影留念。

(师生在东京大学赤门前合影)

(师生在东京大学综合图书馆前合影)

随后,师生一行前往东洋文化研究所。东洋文化研究所成立于1941年,是为进行东方文化的综合性研究创建的东京大学附属研究机构,研究范围涉及政治、社会、法律、经济、宗教、思想、文化、人类、历史、考古、文学、美术等诸多领域,致力于推行亚洲研究的亚洲化及普遍化,堪称亚洲研究的学术重镇。

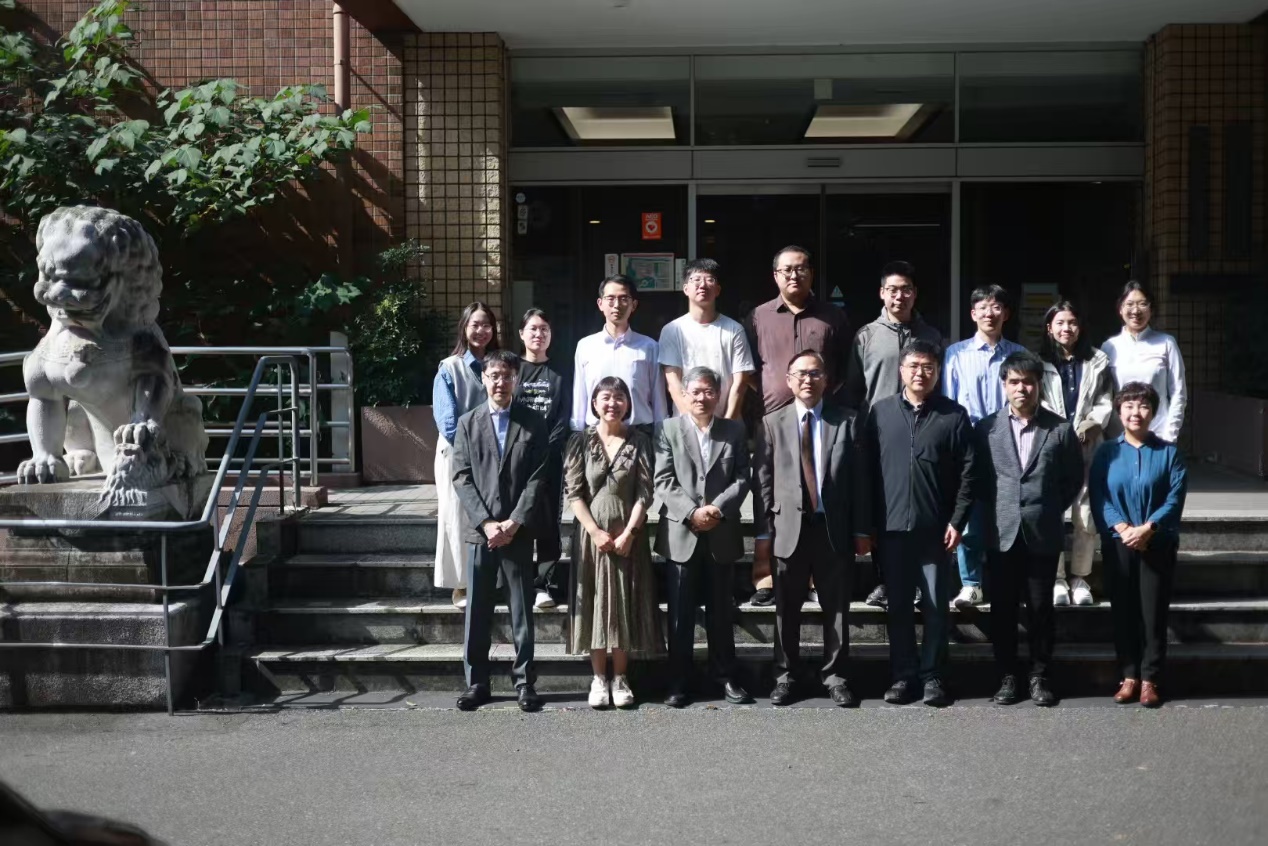

东洋文化研究所所长中岛隆博教授、东亚研究部门教授小寺敦、副教授梅村尚樹热情接待了中国人民大学师生一行。李光伟老师代表清史所向东洋文化研究所赠送新近出版的标志性学术成果《清史地图集》(华林甫主编),以及学术期刊《清史研究》等,双方就长效互访机制进行交流探讨。座谈会后,师生一行走入东洋文化研究所图书馆,近距离接触不同年代、不同地域的馆藏文献。

(清史所副所长李光伟老师向东洋文化研究所赠送《清史地图集》《清史研究》)

(师生在东洋文化研究所前合影)

(师生参观东洋文化研究所图书馆)

当日下午,学术交流会正式举行。东京大学大学院人文社会系研究科教授铃木将久、吉泽诚一郎出席交流会。来自东京大学人文社会系的七位博士生参与交流。

铃木教授首先对清史所师生的到访表示热烈欢迎。李光伟老师对东洋文化研究所给予的热情接待表示感谢,并对清史所近年来的研究方向、研究成果及未来展望做了介绍,诚挚邀请东大师生访问中国人民大学清史研究所,进一步深化学术合作交流。随后,与会中日双方学生分别进行自我介绍。

(东京大学人文社会系研究科教授铃木将久致辞)

(清史所副所长李光伟老师致辞)

在论文发表环节,清史研究所2023级硕士研究生叶莹、2022级博士研究生陶志鑫、2022级博士研究生唐硕依次报告学术论文。铃木教授、吉泽教授分别点评并提出改进建议。

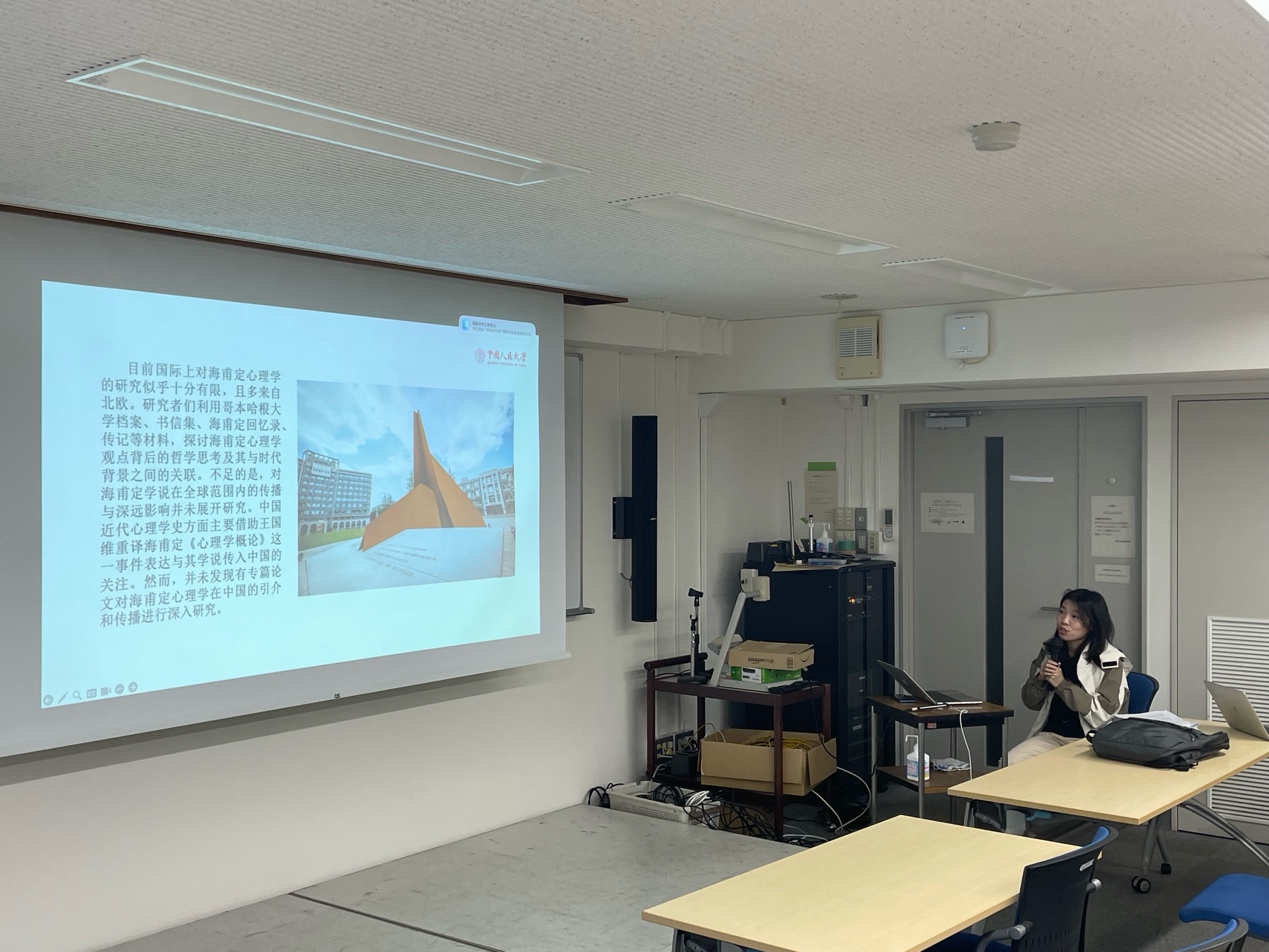

叶莹作题为《海甫定心理学在中日知识界的流转》的报告。叶莹聚焦丹麦心理学家海甫定的心理学理论在中日知识界的互动路径,通过心理学多语种文本的对比,勾勒海甫定心理学学说在中日知识圈流转的历史面貌,并通过海甫定心理学知识流转的过程,呈现中日两国共同的思想基础、知识联结与处境差异。

(2023级硕士研究生叶莹作报告)

陶志鑫的报告展示了晚清时期美国国名翻译演变,认为国名翻译体现国家政治意志,美国国名汉译的演变受到中美外交政治的深刻影响。

(2022级博士研究生陶志鑫作报告)

唐硕作题为《清入关前堂子的名与实——基于汗权—皇权发展过程的考察》的报告,探讨了清入关前“堂子”祭祀的空间形态与政治意涵。他结合人类学的仪式分析和文献学的文本对勘等方法,综合判定了清入关前各个政权发展阶段中“堂子”的空间及相关祭祀仪式的实质,论述了在儒家礼仪引入前,满族的萨满教传统如何在满洲—后金—清政权逐渐发展的过程中为政权的合法性提供支持,并随着政权的扩大而在发生仪式政治化的嬗变。

(2022级博士研究生唐硕作报告)

(东京大学人文社会系研究科教授吉泽诚一郎点评作结)

现场讨论热烈,与会同学均表示收获颇丰。本次学术交流会内容充实,有效促进了两校青年学人之间的相互了解与学术对话,为未来的进一步合作奠定了坚实基础。

2025年10月11日,中国人民大学清史研究所师生赴日本东洋文库开展学术访问与交流。此次活动以“清史研究与中日学术对话”为主题,旨在通过面对面的学术交流,进一步深化两国学者在清史与东亚研究领域的合作与共识。

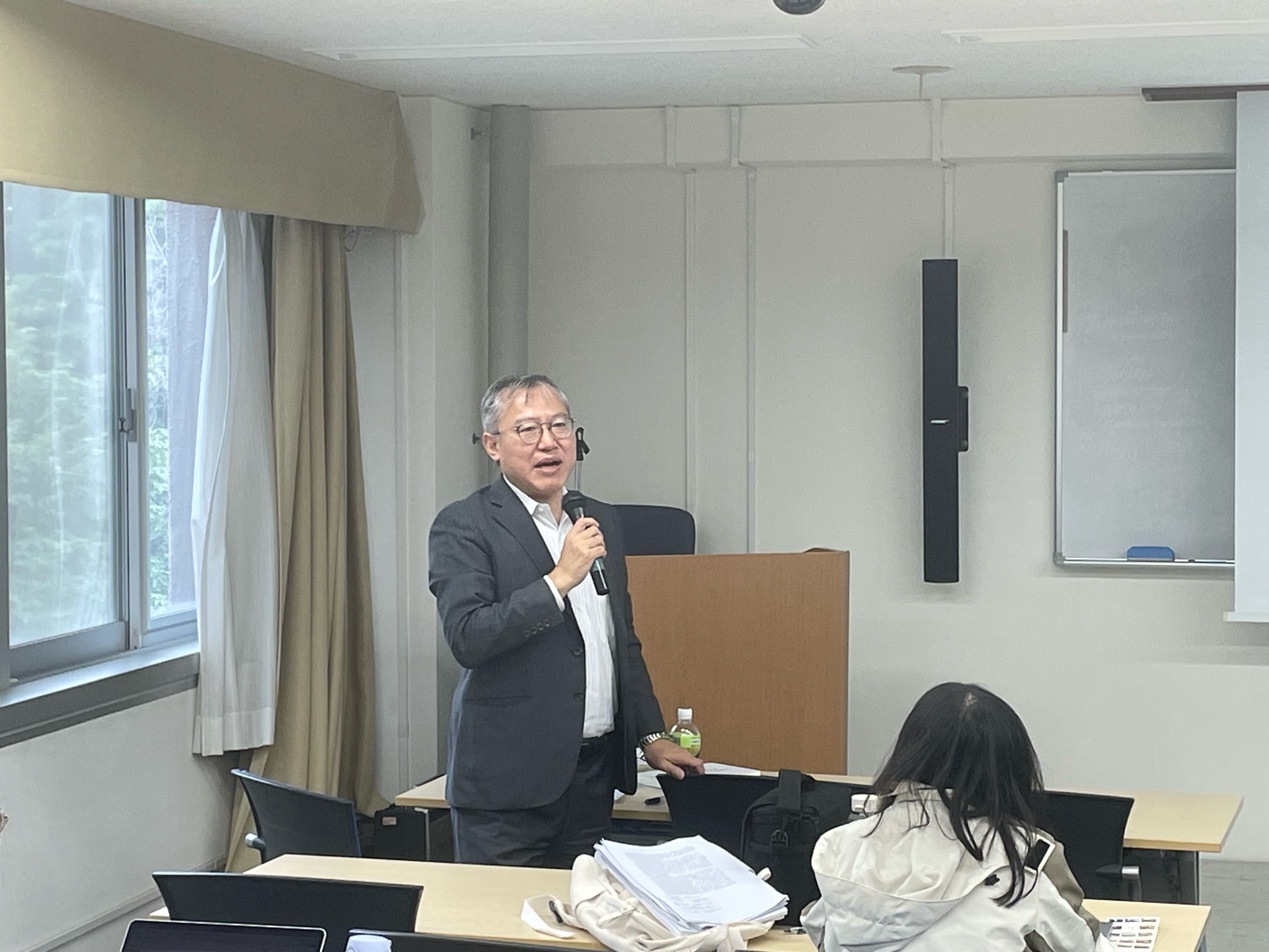

会议伊始,日本早稻田大学理工学术院社会文化领域教授熊远报对来访师生表示热烈欢迎,并介绍了东洋文库的历史沿革与中日学术交流的渊源。他指出,东洋文库自1924年成立以来,始终致力于保存和研究有关中国、东亚及世界的珍贵典籍,是全球最具影响力的汉学与东洋学研究重镇之一。长期以来,东洋文库与中国学界保持着密切的学术往来,在促进中日历史学研究互动方面发挥了重要作用。

(熊远报教授介绍东洋文库历史沿革与中日学术交流境况)

随后,东洋文库研究员岸本美绪教授作题为《东洋文库与近年来日本的清史研究》的专题报告。她首先回顾了东洋文库的创建与发展历史,介绍了主要学术活动与研究体系。目前文库下设13个研究班,其中多个与中国史及清史研究密切相关,如前近代中国研究班、近代中国研究班、东北亚洲研究班、中央亚洲研究班。这些研究班内部还细分为多个专题小组,如东北亚洲研究班里设有“清代满洲语文书和收集资料的数位化”小组、“清代中国诸领域的结构分析”小组。这体现了日本学界在文献细读、专题比较与区域分析方面的深厚功力。多层次、多主题的学术分组,促使东洋文库形成了系统而开放的研究格局,为国际清史研究提供了坚实的制度与资料支持。

(岸本美绪教授作报告)

在讲座的第二部分,岸本美绪老师结合中国人民大学清史研究所推出的《百年清史研究史》的《海外研究卷》,对近三十年来日本清史研究的发展作了系统梳理。她指出,日本学界的清史研究经历了显著的学术转向,大致可归纳为四个方面:一是“新方法与新史科”的崛起;二是世界视野中的明清交替;三是清代国家与社会的特质;四是中国近代史像的重构。这些新动向共同体现了日本清史学界对于“交流”“比较”与“语境化”的重视,也显示出其在国际史与全球史研究浪潮中的独特回应与创新贡献。

在讲座的最后,岸本美绪教授分享了自己近年来的研究方向,涵盖宏观视野的“明清交替”研究、西方“重商主义”与明清经济思想的比较、明清绅士阶层的家族认同等主题。岸本教授还特别提到,她当前正以《海外新话》和《夷匪犯境录》等史料为中心,探讨鸦片战争时期日本社会对中国局势的认知与反应,以此揭示东亚知识体系中的跨文化信息流动。

随后,清史研究所副所长李光伟老师介绍了清史研究所在政治史、思想文化史、边疆民族史、历史地理学、中外交流史、宗教社会史、生态史、数字人文等领域的发展和建设。未来几年,清史研究所将推进“十九世纪的中国与世界”重大科研攻关,力图在全球史框架下重新审视清代中国的历史定位与世界联系。中日两国清史学者有着长期合作的优良传统,期待未来能在文献共享、学术交流及青年学者培养等方面展开更深入的合作。

李光伟老师介绍清史研究所并赠予东洋文库《清史地图集》

夏明方教授对熊远报教授、岸本美绪教授的热情接待与精彩报告表示感谢,并就未来的学术合作表达了诚挚期望。博士研究生唐硕就相关研究问题与岸本教授展开互动交流。

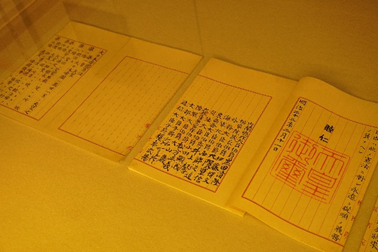

讲座结束后,在熊远报、岸本美绪教授的带领下,清史所师生参观了东洋文库的部分藏书,其中不乏珍贵的原始档案:由清初著名翻译家完颜和素翻译的满文《金瓶梅》,反映清初满文翻译文学最高水平的代表作;法国传教士巴多明撰著的解剖学著作《钦定骼体全录》,反映了当时欧洲最先进的解剖学知识发展成果,是清初东西方科技与文化交流的重要代表;康熙本满文《太宗实录》部分卷次,是清初三朝实录史料生成过程中的重要版本,极为稀见。

午后,双方前往六义园参观。作为日本江户时代著名的园林景观,六义园以其精巧的造景与深厚的文化底蕴闻名。“六义园”的名称源自中国《诗经》“六义”分类法,园内部分建筑的布局与命名融合《万叶集》等和歌文化元素。师生欣赏园林美景的同时,结合清代中日文化交流的历史背景展开讨论,真切体会到东亚文化圈相互影响、彼此交融的历史脉络。

10月12至13日,中国人民大学清史研究所师生访问团先后到东京国立博物馆和早稻田大学参访。

东京国立博物馆是日本历史最为悠久的博物馆,馆藏文物超过12万件。该馆由本馆(主馆)与东洋馆等部分组成,本馆系统陈列日本历代文物,东洋馆则展出中国、印度等国家和地区的文物。

本馆一层按照文物类别展示了雕刻、漆器、金属、刀剑、陶瓷等类文物;二层则是主题展览“日本美术陈列”,陈列内容按专题分为“日本美术的黎明期:绳文、弥生、古坟时代”“佛教的兴隆:飞鸟、奈良时代”“佛教美术:平安至室町时代”“禅与水墨画:镰仓至室町时代”“武士的盛装与武具:平安至江户时代”“浮世绘与衣装:江户时代”等部分。在参观中,师生们增进了对日本历史的了解。

(参观十九世纪北海道阿伊努人生活器具“鱼形垂饰具”等展品)

(观赏昭和时代展品川合玉堂画作《溪山四时》)

(参观东洋馆收藏的叙利亚阿尤布王朝时期展品“白釉刻线彩釉女面鸟身纹钵”)

东洋馆的陈列内容有“中国佛像”“中国的青铜器、墓葬的世界”“中国的石刻画像艺术”“朝鲜时代的美术”“朝鲜的磨制石器与金属器具”“印度、犍陀罗雕刻”“西亚、埃及美术”等,其展品大多是在特殊的历史背景中取得的。参观过程中,师生就展品的历史背景与艺术特点进行了交流。

(东洋馆收藏的由近代“探险队”截自洛阳龙门石窟宾阳中洞的北魏右胁侍菩萨头像)

早稻田大学位于东京都新宿区,1882年由明治时期政治家大隈重信创立,是蜚誉全球的日本顶尖私立大学。作为19世纪末最早系统接收中国留学生的日本高校之一,早稻田大学不仅塑造培养了大批改变中国命运的知名人物,更持续影响着中日两国的文化交流与文明互鉴。

(清史所师生在早稻田大学标志性建筑大隈纪念讲堂前合影)

在早稻田大学,清史所师生一行首先游览了大隈纪念讲堂、大隈庭园等校园地标,随后来到早稻田大学历史馆参观。入馆处竖立着“学问之独立、学问之活用、模范国民之造就”的校训展板,这一校训不仅强调学术上的自由探索与实际应用导向,还注重培养具有社会责任感与国际视野的个体,三者相互关联,共同构成早大的办学理念。

馆内常设展览分为三个模块,将历史影像、实物等丰富资料通过传统陈列与数字化技术相结合的方式,生动立体地展示了早稻田大学的过去、现在及未来。第一个“久远的理想”展区,主要回顾从早大前身东京专门学校创立到正式升格为大学约40年的历史背景,以及学校早期管理者的主要事迹。第二个“进取的精神”展区,展示了早稻田大学在教育与研究的全球化、学生生活与体育活动、以及校友网络等方面的广阔发展,多角度展示了早稻田大学持续自我革新的历程与奋进不息的精神。第三个“高屋建瓴”展区介绍在全球范围内政治、科学、人文、艺术等不同领域活跃的优秀早大校友。

(参观早稻田大学历史馆陈列)

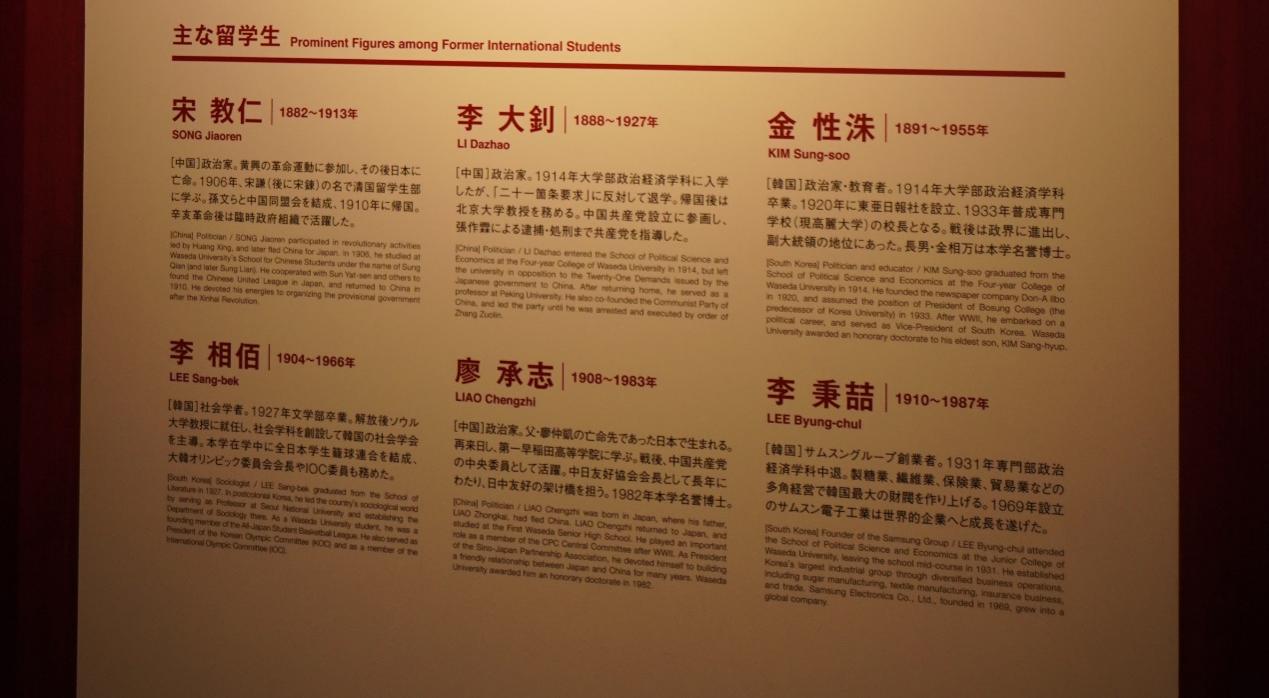

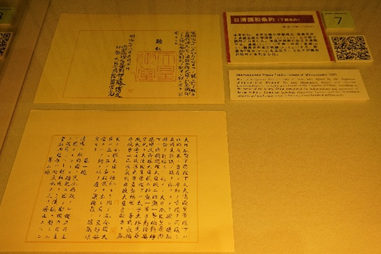

参观途中,清史所师生驻足“清国留学生”展柜前仔细阅览。自1899年起,早稻田大学的前身东京专门学校就成为日本招收中国留学生的主力学校之一,1905年清国留学生部设立,在其存续的5年间,早稻田大学接收和培养了千余名中国留学生,在中国近代史上有着重要影响的廖仲恺、李大钊、陈独秀、彭湃等在这里负笈求学,思考国家命运与民族复兴的前路。馆内展出了清国留学生部毕业留念册《鸿迹贴》《清国留学生部寄宿舍修学旅行人名及经费精算书》《早稻田大学清国留学生寄宿舍贿献立表缀》等珍贵原始文献。这些史迹展现了近代中国知识分子将个人命运与国家前途紧密相连,力图为振兴中华而奋斗的决心与魄力。

(早稻田大学历史馆对宋教仁、李大钊等“主要留学生”的介绍)

早稻田大学访问研究员、香港理工大学秦肯博士陪同清史研究所师生一行。通过本次参观,清史所师生不仅对早稻田大学校史有了深入了解,更从近代中日交流史的视角,增进了对早稻田大学中国留学生在中国近代化进程中的多重角色与历史贡献的思考。

2025年10月14日,中国人民大学清史研究师生先后前往日本国立公文书馆及日本国立国会图书馆参观学习。

(师生在日本国立公文书馆前合影)

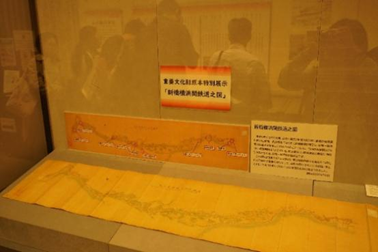

国立公文书馆位于东京都千代田区北之丸公园,是日本的国家档案馆,负责收藏、展览日本历代公文。档案馆与图书馆、博物馆是一个国家最重要的三大文化支柱机构,在文化继承、传播、研究中占据重要位置。日本明治时期以来,日本公文书由各省厅分别保管。后鉴于文书散佚风险,日本政府于1971年设立国立公文书馆,用以对公文书进行集中保管、展示、研究。国立公文馆设立之初,以日本内阁文库为最重要之收藏。内阁文库始于1873年太政官设立的图书机构“図書掛”,1885年随日本内阁制度创立而改称内阁文库,收藏大量和汉古籍与珍贵文献。21世纪初,国立公文书馆体系内设立亚洲历史资料中心,将日本各机构保管的亚洲历史资料数据库化,进一步丰富其收藏。

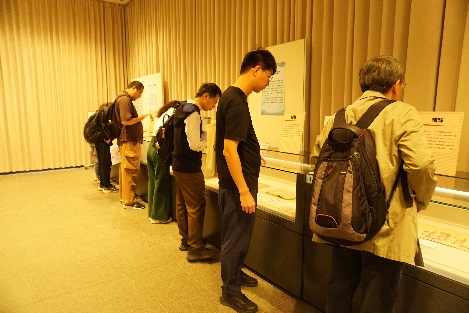

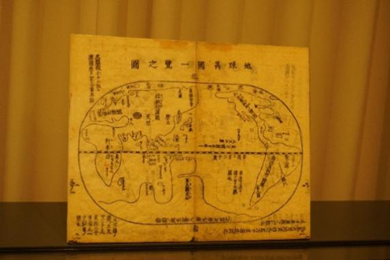

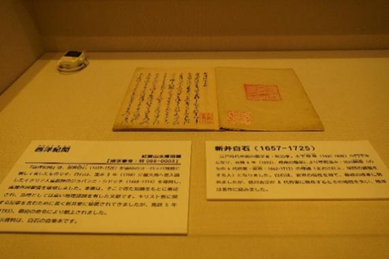

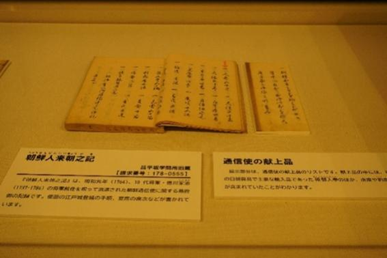

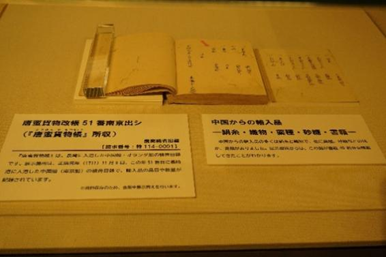

清史所师生一行首先参观了内阁文库140周年纪念展“面向世界的目光——江户时代的海外知识”(世界へのまなざし―江戸時代の海外知識―)。

(师生参观展陈)

江户幕府时期,日本对外通商口岸仅限于长崎、对马、萨摩、松前四地。第八代将军德川吉宗执政时期放宽了进口书籍的限制,各类海外知识不断传入日本。该展览重点展示18世纪来日的外国使节文书、舶来典籍,以及江户时代日本研究海外的著作,可以之管窥跨海而来的新知识是如何被江户时代的日本人所接受的历史过程。主要展品有《西洋纪闻》《朝鲜人来朝之记》《清俗纪闻》《御书物方日记》《北夷分界余话》《西洋钱谱》等。

(内阁文库140周年纪念展部分藏品)

随后,师生参观了常设展览“日本的历程”(日本のあゆみ)。该展览展出了明治时期至今与日本国家政策制定相关的重要公文书资料,共分六个部分:明治维新与文明开化;近代化进程与日清・日俄战争;大正民主与关东大地震;军部崛起与太平洋战争;战后改革与国际社会回归;从高速增长到“经济大国”。其重要展品有《国会开设敕谕》《教育敕语》《日清媾和条约》(《马关条约》)《宣战诏书》《终战诏书》《日本国宪法》《国铁民营化》《平成年号》等。

参观国立公文书馆结束后,清史所师生一行前往位于千代田区永田町的国立国会图书馆参观学习。

(师生在日本国立国会图书馆前合影)

日本国立国会图书馆是日本的国家图书馆。其前身是原帝国图书馆,及原属于帝国议会的贵族院、众议院的图书馆。1948年2月日本制定实施《国立国会图书馆法》,国立国会图书馆于同年8月正式开馆。根据该法规定,日本国内发行的所有出版物均有向国立国会图书馆缴送的义务,国立国会图书馆因之能够广泛收集日本国内出版物。截至2024年,国立国会图书馆收藏各类图书、期刊、地图、微缩、影音、学位论文资料4千万余件。

(日本国立国会图书馆内景)

国立国会图书馆馆藏资料丰富而多元,其重要历史资料有:近现代日本宪政相关信件、日记、公务文件、照片、录音资料等,如坂本龙马《新政府纲领八策》;日本江户时期之前的日文古籍、来自中国的古籍以及荷兰典籍,如江户时期《竹取物语》抄本;日本国内外议会的会议记录、议案、政府公报、部委公报、各种法令汇编、判例汇编等,如明治时期的《法令全书》等。师生一行办理读者卡后,入馆利用国立国会图书馆电子资料检索系统查阅相关资料,并在新馆与本馆参观。

文献资料是历史学的重要基础,也是推动研究创新的不二法门。师生通过参观学习国立公文书馆与国立国会图书馆,不仅对日本所藏文献有了初步认识,也开阔了国际视野,激发了研究灵感。

至此,中国人民大学清史研究所“人者无疆·人大师生赴日名校行”项目行程圆满结束。此次出访,不仅使清史所师生更加深入地了解日本学界在清史与东亚史领域的最新成果,也为中日两国学者合作研究搭建了新的桥梁。通过面对面的交流与思想碰撞,双方进一步加深学术互信,为推动清史研究在国际视野下的深化与创新奠定了基础。

供稿丨刘润泽、张蕊、冯佳艺、于磊、陈天昱、陶志鑫

供图丨张蕊、叶莹、兰薇、唐硕、陶志鑫、于磊