|

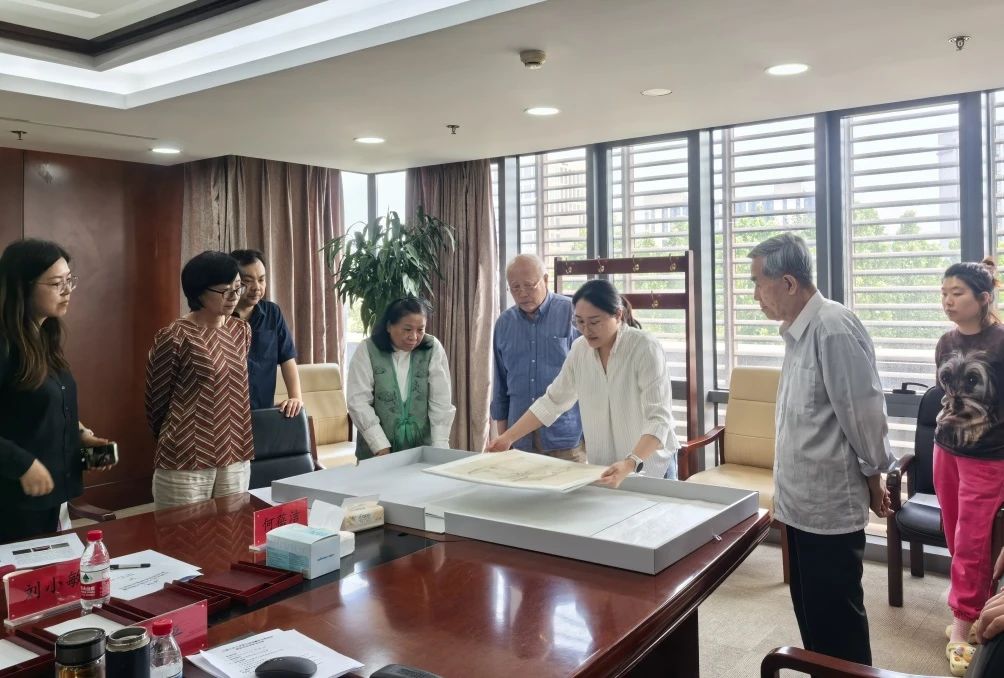

5月21日下午,“中国人民大学图书馆馆藏样式雷图档修复保护项目结项验收会”在图书馆415室召开。国家级非物质文化遗产古书画装裱修复技艺代表性传承人、故宫博物院修复专家徐建华,国家级档案专家领军人才、中央档案馆副研究馆员刘小敏,中国人民大学信息资源管理学院教授、博士生导师张美芳,国家图书馆古籍馆文献修复组组长、副研究馆员胡泊,以及天津大学建筑学院副教授何蓓洁五位专家受邀参会,对馆藏样式雷图档修复项目进行了评审验收。图书馆党委书记牟锋出席会议,修复团队成员及古籍整理与研究部相关人员参加会议。

“样式雷图档” 入选了《世界记忆名录》,是中国古代建筑的“基因库”,更是人类共同的文化记忆,具有极高的历史价值、学术价值、文物价值和文化价值。馆藏样式雷图档一期修复项目于2024年10月启动,项目团队从馆藏64张图档中选择具有代表性病害破损特征的3张图档进行试修。项目通过先进的科技检测与传统的修复技术相结合,实现了检测、修复、收藏及展览的全流程保护,初步探索出了样式雷图档的纸张脱酸方法、修复保护技术路线,为后续其它样式雷图档的修复积累了宝贵经验,构建起了较成体系的修复保护框架。

修复师刘璐代表修复团队向专家组汇报馆藏样式雷图档修复保护项目的技术路线和实施过程。修复工作严格遵循保持原貌、最少干预和过程可逆的修复原则,采取安全有效的技术手段和修复材料,在不改变图档原状的基础上,清除图档表面污渍、修复残缺、加固老化和薄脆部位,提高图档的物理强度,并精心为图档设计了藏展一体的无酸纸夹装具,满足日后展览陈列、学术研究与影印出版等需求。

专家组听取了修复团队的情况汇报,并现场查看了修复后的样式雷图档成果。经质询与讨论,专家组一致认为,本次修复工作达到原定修复目标,符合修复技术质量要求,准予通过验收。会上,专家组还围绕修复效果、图档除酸与无酸装具等方面展开了深入探讨,不仅从理论层面分析了各项技术要点,更结合实践经验提出了多项具有可操作性的专业建议,为后续修复工作的科学实施提供了重要参考。

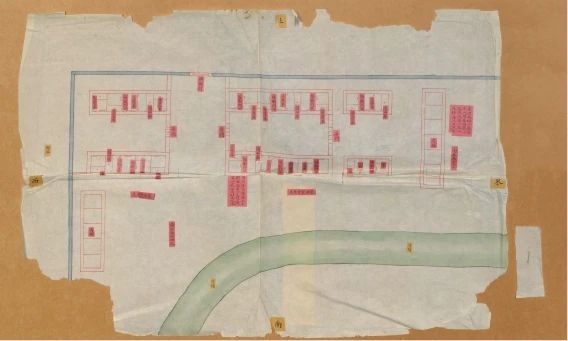

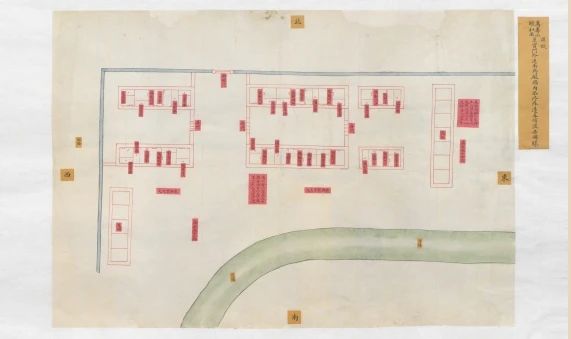

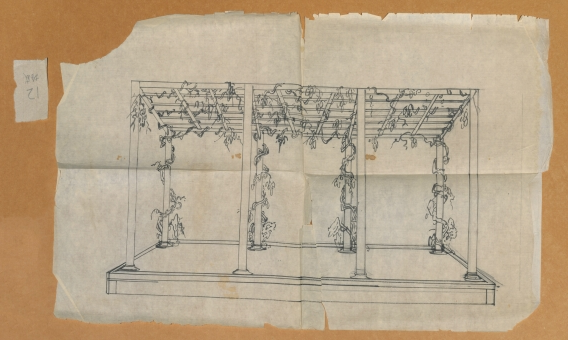

样式雷图档修复前后对比

修复过程将科学检测技术与传统修复技法相结合,修复后的样式雷图档重焕生机。

1号图档“颐和园东宫门外迤南马厂墙内添修外边各项值房地盘样”修复前后

9号图档“垂花门立样”修复前后

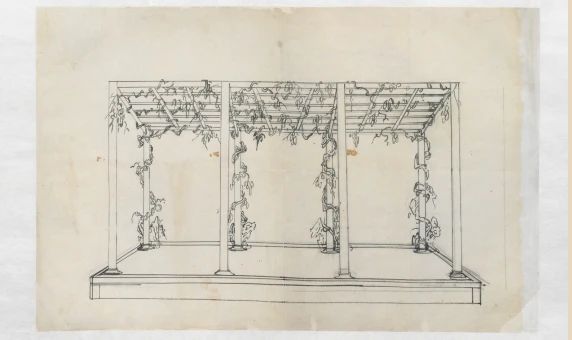

12号图档“藤萝架立样”修复前后

人大馆藏“样式雷”图档介绍

“样式雷”是对清代供职于皇家建筑设计机构“样式房”、并长期担当“掌案”统领设计事务的雷氏家族的誉称。现存清代皇家建筑,如都城、宫苑、坛庙、陵寝、府邸、衙署等,大多出自样式雷家族的设计。“一家样式雷, 半部古建史”,样式雷图档作为中国古代建筑工程图文件,以其系统性、完整性、传统型以及手稿性质,成为世界上独一无二的珍贵史料,为研究中国传统建筑提供了宝贵资料,成为书写世界建筑史的鲜活实证。2007年,“样式雷建筑图档”被联合国教科文组织列入“世界记忆遗产”名录,这也是中国仅有的13个世界记忆遗产之一。样式雷图档现存世2万余件,主要集中收藏在中国国家图书馆、故宫博物院和中国第一历史档案馆。

中国人民大学图书馆藏样式雷图档典藏号为PG313.1/12,共64件。上世纪50年代,由人大档案系资料室从中国书店购得,后经学校调拨转入图书馆。该批图档具有重要的学术价值和文物价值,图档内容涉及颐和园、中海、静宜园、静明园、朝阳门、崇陵和定东陵等清代皇家园林、陵寝、都城等多处组群及单体建筑。其中,颐和园图档19件中的德和园大戏楼、重翠亭、龙王庙添修牌楼的立样是相关建筑已知唯一图档;德和园是目前已知表现大戏楼地井和昆明湖之间水道联系的唯一图档;景明楼图是目前已知景明楼唯一立样图;颐和园东宫门外添修附属机构用房图档是两种已知方案外的第三方案;对鸥舫内檐立样、佛香阁无量寿佛及侍从像立样是颐和园相关图档中较少的装修、陈设图档;朝阳门箭楼图档则填补了朝阳门箭楼研究材料的缺环。

供稿:古籍整理与研究部

编辑:江河

审核:牟锋、程鑫

|

.jpg)

位访客,京ICP备05020700号

位访客,京ICP备05020700号