2012年5月23日,由中国人民大学历史学院主办的“中国人民大学生态史研究中心成立仪式暨历史的生态学解释国际学术论坛”,在人民大学逸夫楼国际交流中心第一会议室隆重举行。

中国人民大学副校长冯惠玲、美国著名环境史学家唐纳德·沃斯特、中国人民大学教授李文海、德国蕾切尔·卡森中心主任克里斯多夫·毛赫教授、美国威斯康星大学南茜·兰斯顿教授、北京大学韩茂莉教授、南开大学王利华教授、厦门大学钞晓鸿教授、北京师范大学梅雪芹教授、复旦大学王建革教授、中国社科院世界史所徐再荣研究员和高国荣副研究员、北京社科院历史所孙冬虎研究员和吴文涛研究员、云南大学周琼教授,人民大学历史学院院长孙家洲教授、副院长黄兴涛教授、副院长夏明方教授、人民大学国学院王子今教授、马列学院张云飞教授、历史学院杨念群教授、华林甫教授、许海云教授等国内外专家学者,以及来自人大历史等学院的同学共70余人参加了大会。成立仪式由孙家洲教授主持,曹新宇副教授与侯深博士担任大会同声翻译。会上宣布该中心主任为夏明方教授,副主任为朱浒副教授和侯深博士。

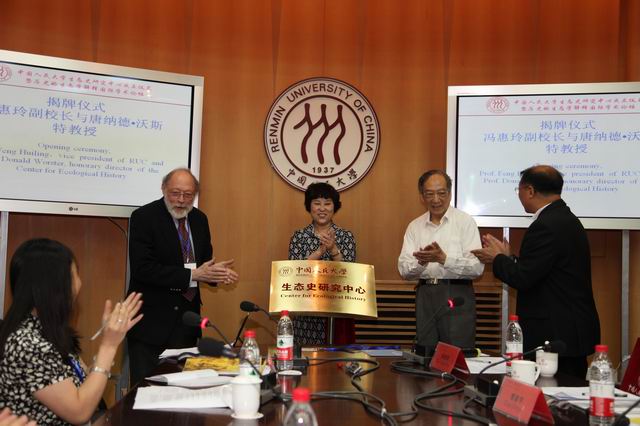

中国人民大学副校长冯惠玲首先致辞,指出人大新成立的生态史研究中心建立在中国史、世界史、考古学三个学科,以及老、中、青三代学者的研究与合作之上,不仅为人大历史学科与其他自然、社会学科及海内外相关机构展开对话,提供了一个非常好的平台,而且将促进人民大学学科研究的文理交融。克里斯多夫·毛赫教授祝贺生态史研究中心成立的同时,热切希望今后能够在蕾切尔·卡逊中心接待更多的有志于生态史研究的中国学者。夏明方教授阐述了中心发展的宗旨与计划,强调该中心作为一个纯粹学术性的志愿组织,力争在未来五至十年的时间内,建成国内外知名的、集多样化功能于一体的生态史研究重镇与多学科交流平台,从整体上探索人类文明的演进过程。随后,冯惠玲副校长、李文海教授和唐纳德·沃斯特教授一起为中心揭牌。

在主题发言阶段,李文海教授首先指出,客观形势呼唤、推动着包括环境史在内的环境科学的迅速发展,也具备了环境科学发展的良好社会条件,生态史研究组织和团聚了一批生机勃勃的中青年学术力量,足以承担起推进环境史研究的艰巨任务。同时,必须集中优势兵力,选准、锻造和发展自己的特色。唐纳德·沃斯特教授认为,生态史是一种基于生态学理论思考过去的新方式,注重研究人与自然之间的复杂关系,虽然自然在人类有意无意的活动之下已经被改变了,但仍是不可忽视的独立力量,现代科技无法真正分离人与自然之间的亲密关系。王子今教授以汉代北边生态形势为例,介绍了该地原本较为良好的生态形势,随着汉代移民屯垦的发展,以致环境破坏日益严重的状况,认为这些生态变迁上的经验教训值得深思。南茜·兰斯顿教授在发言指出,环境史研究的实质表现为人类与自然环境一直处于谈判之中,二者不断地进行着相互塑造,而历史学家与生态学家也应该进行密切合作,以便于理解人与自然之间尚未得到揭示的复杂关系。克里斯多夫·毛赫教授指出,美、德两国不同的自然观念塑造了不同的生活方式,19世纪的美国经历了过度开发西部的惨痛教训,在资源相对短缺的德国,人与自然的关系则较美国人更为密切,但工业化、城镇化给两国都带来了环境挑战,应该以史为鉴、明察未来。

进入专题发言阶段,8位学者先后发言,涉及了生态史研究中的许多重大问题。如韩茂莉教授认为,当前环境科学过分倚重科技手段,而忽视历史文献,应当将解读史料与科技手段相结合,才不致误入歧途。王利华教授强调生命关怀是环境史研究的内核,并提出了生命中心论的观点,希望以此矫正过犹不及的生态中心主义。钞晓鸿教授指出,生态史研究应走出“开发-破坏”的思维模式,环境不仅仅包括生命,共生原则兼顾了生命和非生命,所以环境史最重要的内容是要建立环境与人联系的内在基点。梅雪芹教授认为,随着生态史的诞生,自然作为客观实在力量已经走上前台,并与人结合为土地共同体,共同塑造历史,有可能成为一种新的历史知识体系。王建革教授指出,自然生态学家的研究对传统生态的一些其它层面关注不够,如江南地区生态系统循环中的小农社会特质,便形成了一个“小农-大环境-小生态”的历史过程。孙冬虎研究员针对辽金以来北京周边森林采伐所引起的生态变化进行了分析,认为近千年来北京森林采伐严重影响了北京周边的生态稳定。徐再荣研究员认为,环境问题不仅是生态问题,更是社会问题、政治问题、国家安全问题,应注意环境全球化的发展。高国荣副研究员指出,早先那种环境保护主义的道德和政治诉求有所削弱,城市环境史研究则备受重视,而环境史与社会史的融合日益明显,全球环境史研究方兴未艾。

在圆桌讨论阶段,与会者进行了自由讨论与问答,绝大多数学者都认为,尽管在概念的内涵等方面还存在着一定的争议,但毫无疑问,生态史是一个方兴未艾的学科,将会给历史学、生态学、环境科学、地理学、人口学、社会学、经济学、法学、公共医疗等学科带来新的活力与动力。学者们一致希望,中国人民大学生态史研究中心的成立,不仅有助于促进文理交融的新视界,也能够推动有中国特色的生态史学建设。

最后,夏明方教授对本次论坛做了总结性发言,表示在接受学界同仁鼓励与肯定的同时,更欢迎批评与质疑。旧有研究及其理论的死亡正是学科发展走向成熟的表现,因为“死”恰为生命的真正活力之所在。有关“生态史”与“环境史”的争论,可以使我们意识到自身的缺陷与困境,而关键还是要回到生态与历史之间的关联问题上来,具体分析人与自然之间的关系。二者是互融的,自然就是人、人就是自然,并不仅仅体现在二者所交织的那一部分,而更在于二者整个地弥漫在同一生态体系之内。“生态”覆盖了我们想要讨论的一切问题,生态学本身就是一个历史过程,也在不断变化,这就需要从过程的角度来理解生态学,如此才能促进生态史学的真正发展。

(文:韩祥)