|

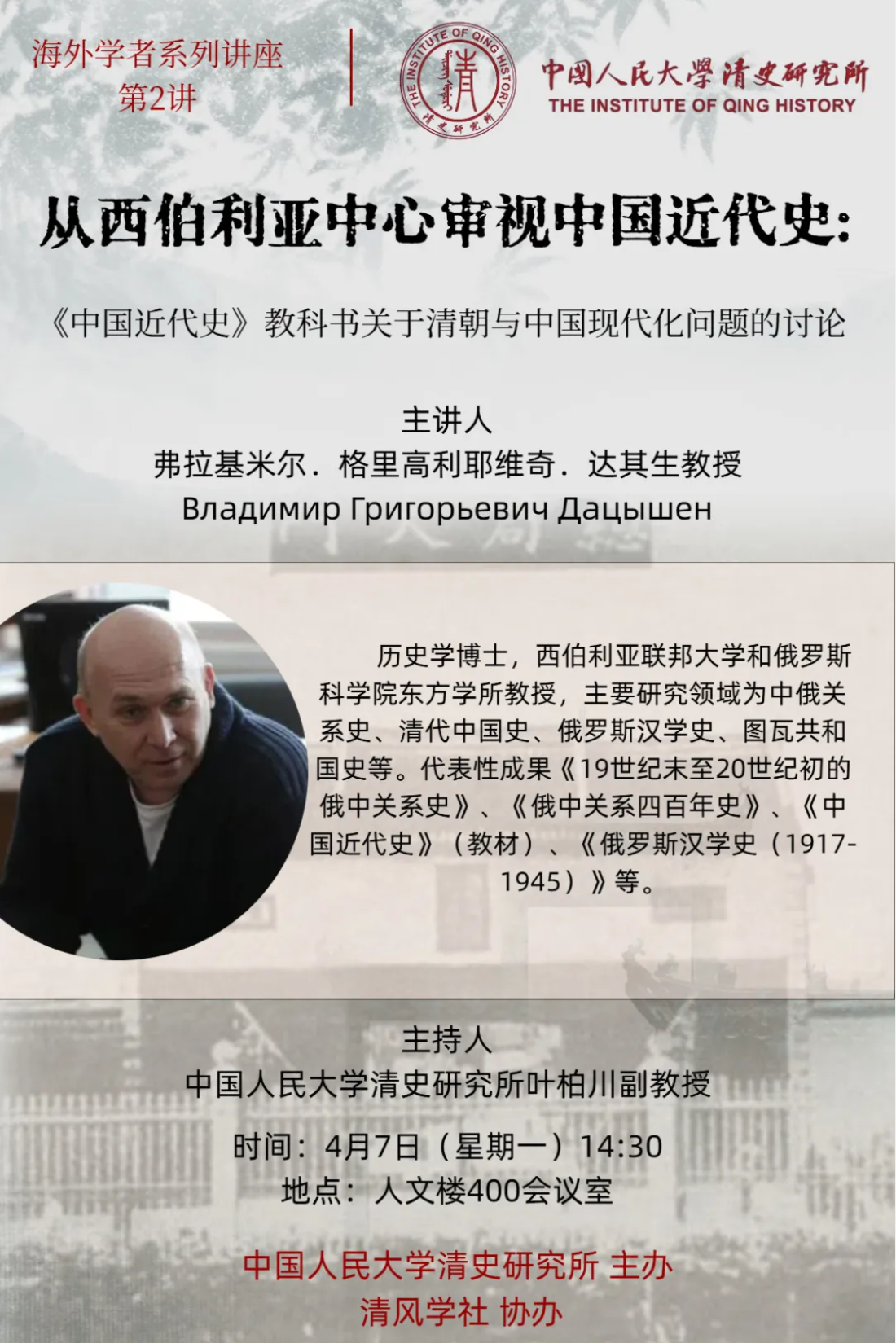

讲座题目:从西伯利亚中心审视中国近代史: 《中国近代史》教科书关于清朝与中国现代化问题的讨论

主讲人:弗拉基米尔﹒格里高利耶维奇﹒达其生教授

主持人:叶柏川 (中国人民大学清史研究所副教授)

时间:4月7日(星期一)14:30

地点:人文楼400会议室

主讲人介绍:

弗拉基米尔﹒格里高利耶维奇﹒达其生(Владимир Григорьевич Дацышен ),历史学博士,西伯利亚联邦大学和俄罗斯科学院东方学所教授,主要研究领域为中俄关系史、清代中国史、俄罗斯汉学史、图瓦共和国史等。代表性成果《19世纪末至20世纪初的俄中关系史》、《俄中关系四百年史》、《中国近代史》(教材)、《俄罗斯汉学史(1917-1945)》等。

讲座主题:

达其生教授的研究经历以及他在此基础上编写的教科书《中国近代史》对清代中国现代化问题的讨论。该书在俄罗斯西伯利亚地区多所大学使用。此外涉及俄罗斯史学界对清代中国的不同历史定位,以及中美学界对俄罗斯舆论和汉学研究群体的影响等问题。

讲座提要:

当代俄罗斯史学界形成两种观点:一是清代中国与以往时代无差别,二是清帝国非中国。俄罗斯汉学界关于清代中国本质的两种截然对立观点的存在,以及专门研究清代中国历史的著作数量之少,表明了研究这段历史的复杂性,以及相关问题的矛盾性。

事实上,俄罗斯早在一百年前就有过重新审视清代中国历史的尝试,K.A. 哈恩斯基的研究就是一个例子。但是苏联的“文化革命”和政治镇压使对清代中国的研究陷于停滞。直到21世纪,俄罗斯才重新出现对复杂的清代中国历史研究的兴趣。自1990年代起,西方试图从概念上修正清代中国历史问题。美国汉学中出现了“新清史”这样的研究方向。中国历史学家不同意“新清史”代表的观点,批评美国同行,而这些批评往往是正确的。但是这些讨论尚未对俄罗斯汉学产生重要影响。近年来俄罗斯舆论和汉学研究群体更多受到来自中国而非西方的影响,越来越多的中国学术著作及科普文献被翻译出版。

十七世纪至十九世纪初,在中国,传统汉族社会的现代化是在中国国家拥有完全主权、外部对被纳入大清帝国的民族文化影响极小的条件下进行的。后来,到了十九世纪下半叶至二十世纪初,现代化是在中国部分主权丧失的情况下,在外部势力的强大压力下进行的。清帝国的现代化在类型上分为内生—外生两种。抛开陈旧的成见和偏见,有必要指出的是,在清帝国历史的第一阶段,中国的现代化是在两个方向上平行进行的,相互联系,但类型不同。第一个方向可以被认为是前资本主义形成(“欧亚化”)框架内的质变,第二个方向是反映资本主义社会形成过程的变化。这两种类型的现代化都是朝着四个方面(社会、经济、政治和文化)进行的。

尽管许多变化反映了新的现实,推动了中国在新的历史条件下的发展,但现代化是有限的。 对传统社会有效的社会经济组织不会产生对工业革命的需求和加速军事现代化。汉人社会的某些特征阻碍了向新型国家的质变。

尽管现代化进程存在局限,但其对中国未来发展的重要性不可低估。欧亚主义为中国提供了稳定性,并为中国成为近代强国奠定了基础。在清代中国,与西欧传统社会相同的社会经济转型过程逐渐发生,但速度较慢且规模更有限。原则上,清代中国的现代化与俄罗斯帝国是一样的。决定这一时期俄罗斯更加成功的不同之处在于,俄罗斯社会具有较大的流动性,这种流动性源于俄罗斯文化的特点,以及俄罗斯与西方先进国家在历史、文化和地理上的接近。

清代中国的历史可以而且应该被归结为“近代”,不是基于形式上,而是基于当时中国社会发生的客观过程。

|